Сегодня говорят о новом взлете оборонки, но, как нам видится, рассуждая о нем, не будет лишним учитывать и то, что основа основ российского ОПК — это все еще достижения советской эпохи. Не исключение и татарстанские предприятия. Кто были эти люди — организаторы республиканских производств, конструкторы, инженеры, ученые, педагоги, трудами которых (порой почти в неизменном виде) мы пользуемся до сих пор, — напоминает «БИЗНЕС Online».

Мы решили оглянуться назад и сказать несколько слов о людях, творивших в республике историю ОПК страны

Мы решили оглянуться назад и сказать несколько слов о людях, творивших в республике историю ОПК страны

На плечах исполинов

В майские праздники «БИЗНЕС Online» традиционно публикует обзоры деятельности оборонно-промышленных компаний Татарстана. На этот раз мы решили оглянуться назад и сказать несколько слов о людях, творивших в республике историю ОПК страны.

50 — цифра во многом условно-символичная, и мы осознаем, что не упомянули многих достойных. Но, на взгляд редакции, короткий рассказ именно об этих людях позволяет дать достаточно объемное представление о той гигантской работе, которая кипела здесь в прошедшую эпоху, а также о выстроенной тогда системе взаимопроникающих связей — настолько стройной, что сейчас она видится недостижимым идеалом.

Подчеркнем, что речь идет только об исторических персонах, т. е. о тех, кого с нами больше нет. При этом для полноты картины мы сочли необходимым включить в обзор и некоторых деятелей досоветского времени.

Галерных дел мастера

Корабли для морского флота в Казани начали строить в конце 1690-х, а основателем производства называют первого воеводу города, а потом — коменданта крепости Никиту Кудрявцова. Под его началом был целый, как сейчас бы сказали, холдинг: верфь, пумповый (выделка кож, из которых изготавливали помпы) и шерстяной заводы. Среди прочих в Казани работал знаменитый галерный мастер петровской эпохи Мокей Черкасов. До упразднения в 1829 году Казанского адмиралтейства здесь построили порядка 400 бомбардирских кораблей, фрегатов, корветов, бригов, ботов, бригантин.

Спустя век эстафету судостроения принял Зеленодольск. Фигурой эпохального масштаба стал Борис Бутома — директор завода им. Горького в 1945–1948 годах. В 1947-м под его руководством на предприятии был разработан и впервые в СССР внедрен поточно-позиционный метод постройки судов. В 1957–1976 годах Бутома возглавлял министерство судостроительной промышленности СССР, именно при нем отрасль стала полноценной индустрией. И каковы причуды истории! В 1976-м его именем назвали керченский завод «Залив», а в 2014-м, после возвращения Крыма, это предприятие передали в управление заводу им. Горького.

Конструктором от бога называли Александра Кунаховича — первого начальника созданного в 1949 году ЦКБ №340 (Зеленодольское проектно-конструкторское бюро). Выходец из более продвинутого в деле судостроения Горького, Кунахович не смущался несколько захолустным новым местом работы и любил приговаривать: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». К тому же бюро довольно быстро приобрело репутацию одного из самых новаторских конструкторских коллективов — чего стоят только работы над скоростными боевыми кораблями на подводных крыльях.

Среди прочего Кунахович сразу оценил идею, которую в 1950-м подал главный конструктор казанского авиамоторостроительного ОКБ-16 Сергей Колосов, — создать газотурбинный корабельный двигатель. М-1 стал первым таким движком в СССР. Колосов — основоположник советского корабельного газотурбиностроения.

Еще одним местом смычки авиационного и морского стал завод №466 (Казанский электротехнический завод), который в 1943 году передали из авиапрома в ведение наркомата судостроительной промышленности. С небес на воду предприятие переводил директор Валериан Быстров: коллектив освоил выпуск морской автоматики, аппаратуры для оборудования маяков и фарватеров, глубиномеры и первые в СССР радиолокационные станции.

Завершая «авиаморскую» тему, напомним, что значительных успехов в деле создания техники для освоения океана добился КАИ. В 70-е годы под руководством профессора Германа Воробьева были созданы уникальные подводные аппараты, которые применялись в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. А ранее, в 1960-х, ведомый им конструкторский коллектив создал КАИ-11 и КАИ-12 — основные планеры аэроклубов СССР.

В ответе за арсеналы

В 1786 году Екатерина II подписала указ о создании в Казани порохового завода. Строительством руководил артиллерийский подполковник князь Семен Баратаев. Первую продукцию завод дал в 1788-м. Баратаев впоследствии был казанским гражданским губернатором и среди прочего способствовал учреждению здесь городской думы и публичного театра.

Особое место в истории местного пороходелия занимает Всеволод Лукницкий. Он трудился на заводе с 1874 года, в 1885-м стал его командиром и в прямом смысле слова отдал за него жизнь. 14 августа 1917 года во время ликвидации страшного пожара Лукницкому осколком разорвавшегося снаряда оторвало руку, он скончался от потери крови. Проводить Всеволода Всеволодовича в последний путь пришла едва ли не половина города.

Восстанавливать предприятие довелось Владимиру Шнегасу. Уроженец Казани, артиллерийский офицер, он служил на заводе в 1901–1908 годах, а в советское время показал себя настоящим подвижником порохового дела. В 1929-м его обвинили в разглашении гостайны и сослали в Тамбов, в 1932-м амнистировали, а в 1937-м арестовали вновь. С осени 1941 года он трудился на родном заводе в шарашке — Особом техническом бюро №40, был ведущим специалистом группы, которая разработала рецептуру специальных порохов для снарядов «Катюш». Умер 12 июля 1943 года за рабочим столом, а через месяц всю группу инженеров-шарашкинцев освободили с вручением государственных наград. Кстати, именно от ОТБ-40 ведет свою историю казанский Государственный НИИ химических продуктов — головное предприятие российской спецхимии.

В 1930 году в только что созданном КХТИ сформировали кафедру по подготовке специалистов по взрывчатым материалам. Изначально там работали действующие инженеры Казанского порохового завода, а первым штатным преподавателем стал в 1931-м Иван Мойсак, до этого главный инженер Шосткинского порохового завода. Он читал целый ряд курсов — по теории и технологии взрывчатых веществ, специальному оборудованию и т. д. Уровень исследований, который велся на кафедре в советские годы, позволяет назвать ее одним из сильнейших профильных научных коллективов страны. С 1980 года она называется кафедрой химии и технологии высокомолекулярных соединений.

В 1935–1937-х заводом №184 (ныне ПОЗиС) руководил Михаил Хруничев, впоследствии один из выдающихся создателей оборонной промышленности. Именно при нем предприятие стало крупным боеприпасным производителем. В 1946–1953 годах Хруничева назначили министром авиационной промышленности СССР, в 1961-м — председателем госкомитета по координации научно-исследовательских работ. Михаил Васильевич был из породы организаторов-самородков — высшего образования он так и не получил.

Целая эпоха жизни казанского «Точмаша» связана с именем Константина Сергиевского, который возглавлял предприятие в 1957–1974 годах. В 60-х он, по сути, построил новый завод.

Небесная наука

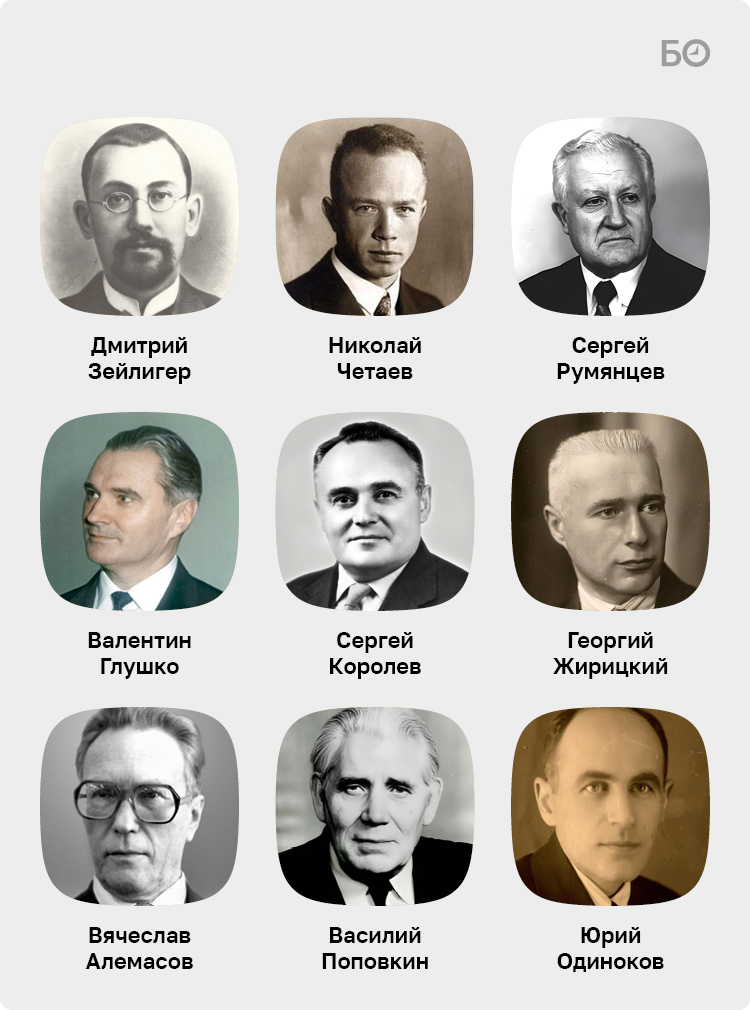

Точкой отсчета местной авиационной науки можно считать 1910 год, когда профессор Казанского Императорского университета Дмитрий Зейлигер создал при физико-математическом факультете воздухоплавательный кружок. В 1911-м он читал уже полноценный курс — «Воздухоплавание». В 1921 году в Казанском политехническом институте, который возглавил Зейлигер, создали аэродинамическую лабораторию, а в 1927-м профессор начал готовить в университете авиационных специалистов. Зейлигер — основатель казанской школы авиационного образования.

Одним из его самых талантливых учеников был Николай Четаев. В 1930 году он создал в КГУ аэродинамическое отделение, на базе которого в 1932-м основали Казанский авиационный институт (КАИ). В 1945–1953 годах Четаев — директор института механики Академии наук СССР. Созданное Николаем Гурьевичем и его учениками научное направление именуется Четаевской школой теории устойчивости.

Кафедру авиадвигателей в КАИ основал в 1938 году 25-летний Сергей Румянцев. Бывший детдомовец, впоследствии он стал директором КАИ, замминистра высшего образования СССР, организатором и первым ректором Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Также Румянцев был одним из основателей первой в стране кафедры ракетных двигателей и сделал все, чтобы привлечь к преподаванию Валентина Глушко и Сергея Королева. Первый в 1941–1946 годах был главным конструктором специального ОКБ (шарашки) при Казанском моторостроительном заводе, второй — его заместителем. В итоге Глушко стал завкафедрой, второй — старшим преподавателем. Здесь надо напомнить, что Королев сам добился перевода в Казань, когда узнал, над чем здесь работает Глушко (жидкостные ракетные двигатели). Как писал историк местного авиастроения Равиль Вениаминов, работа в Казани окончательно убедила Королева заняться ракетами… Добавим, что компанию будущим корифеям составил еще один моторостроительный шарашкинец, впоследствии выдающийся ученый в области турбостроения и ракетных двигателей, профессор КАИ Георгий Жирицкий.

Дело старших товарищей продолжил Вячеслав Алемасов — выпускник КАИ, создатель кафедры специальных двигателей, академик РАН, выдающийся специалист по ракетным топливам и процессам в реактивных двигателях. Предложенные им и его учениками оригинальные решения легли в основу проектирования ракетных двигателей, обеспечили качественно новый уровень тепловых расчетов в ракетном двигателестроении. Вспоминают, что Алемасов был непревзойденным оратором и свои лекции и доклады на научных мероприятиях уместно дополнял… стихами.

Завкафедрой радиоуправления КАИ и декан радиотехнического факультета Василий Поповкин создал казанскую научную школу антенн. В том, что Казань — один из признанных центров авиационной радиоэлектроники, и его заслуга.

Профессор КАИ Юрий Одиноков создал казанскую школу прочности летательных аппаратов. Он участвовал в проектировании и строительстве, можно сказать, первого татарстанского пассажирского самолета — КАИ-1. В годы войны в эвакуированном в Казань филиале Центрального аэрогидродинамического института Одиноков руководил экспериментами по обеспечению прочности боевых самолетов.

Что особо важно, напряженно-творческая атмосфера КАИ притягивала в вуз талантливую молодежь.

Крылатая армада

2 мая 1932 года в Казани заложили первый камень авиастроительного комплекса — самолето- и моторостроительного заводов, вспомогательных предприятий. Как сказал на митинге первый секретарь Татарского обкома Михаил Рузумов, новый комбинат изменит лицо Татарстана, превратив его из аграрной республики в индустриальную. Специальное строительное управление «Авиастрой» возглавил Кузьма Кузнецов, впоследствии ставший первым директором Казанского авиазавода (КАЗ).

Сверхнапряженная работа по выпуску самолетов для фронта велась под руководством директора Василия Окулова. Он возглавлял КАЗ в 1941–1949 годах: при нем завод не только потоком отправлял на фронт пикировщики Пе-2, но и начал выпускать этапный для отечественной авиации дальний бомбардировщик Ту-4.

Вместе с Московским авиационным заводом №22 в Казань в октябре 1941-го эвакуировали ОКБ Владимира Петлякова. В феврале его назначили главным конструктором КАЗа. Сегодня ветераны дальней авиации надеются, что именем Петлякова назовут один из Ту-160М… После гибели Владимира Михайловича в авиакатастрофе (12 января 1942 года) бюро возглавил еще один впоследствии выдающийся авиаконструктор — Владимир Мясищев.

Зачинателем конструкторских работ на КАЗе стал Иосиф Незваль. В 1938-м ему поручили наладить в Казани серийный выпуск тяжелого бомбардировщика ТБ-7 (впоследствии Пе-8). Фактически он стал организатором казанского филиала ОКБ им. Туполева.

Каждый из директоров КАЗа был по-своему выдающимся руководителем, но вряд ли будет ошибкой сказать, что своего рода идеалом казанского авиастроителя в народе признан последний советский директор завода Виталий Копылов. При нем на КАЗе начали строить Ту-22М3 и Ту-160 — основу и нынешней дальней авиации. Вспоминают, что, несмотря на мужиковатую внешность, Виталий Егорович был в высшей степени культурным человеком. Отмечают его начитанность, из писателей красный директор выделял Александра Куприна.

В 1959 году группа инженеров КАЗа с сотрудниками Студенческого конструкторского бюро КАИ сформировали Государственное союзное ОКБ спортивной авиации. Одним из лидеров бюро стал выпускник института Михаил Симонов, впоследствии генеральный конструктор ОКБ им. Сухого. В 1982-м бюро, которое переименовали в ОКБ «Сокол», первым в СССР занялось темой беспилотной авиации. Руководил коллективом Утанбек Цораев.

А вообще отсчет истории беспилотия в РТ можно начать с августа 1946-го. Тогда серийно-конструкторский отдел завода №387 (эвакуирован из Ленинграда, в годы войны выпускал самолеты По-2; ныне КВЗ) бросили на разработку воздушных мишеней. Возглавил дело Григорий Бакшаев (именно под его руководством учебный У-2 в Казани переделали в ночной бомбардировщик По-2). Отдел разработал планирующие, буксируемые и пикирующие мишени. В 1957 году на базе этого коллектива в Казани создали филиал №1 ОКБ им. Миля, который возглавил все тот же Бакшаев. А расцвет филиала связан с именем его начальника в 1962–1976-х Гарифа Ахмадеева — в частности, он руководил созданием амфибии Ми-14.

Летом 1951 года после показа вертолета Ми-1 Иосифу Сталину было решено срочно развернуть производство этой машины. Первое в стране серийное строительство вертолетов налаживал директор завода №387 Владимир Максимов.

В 1958-м по инициативе председателя госкомитета по авиатехнике Петра Дементьева (кстати, он уроженец Буинского уезда; в 1953–1957 и в 1965–1977 годах — министр авиационной промышленности) создан казанский филиал НИИ авиационной технологии. Формировал коллектив Александр Греньков. Он стал видным специалистом в области планирования исследований и разработок, входил в научный совет Академии наук СССР по применению математических методов в экономике.

И конечно, историю авиастроения в Татарстане невозможно представить без Бориса Тихомирова, всю жизнь посвятившего Казанскому Гипронииавиапрому и в 1994–2020 годах возглавлявшего этот институт.

Вложили сердце в пламенный мотор

Выдающимся организатором производства показал себя Макар Лукин. Именно он в начале 1942 года сумел, преодолев многочисленные трудности, наладить на Казанском моторостроительном заводе полноценный выпуск авиадвигателей. По легенде, Лукин каждый день докладывал Сталину о количестве выпущенных моторов. Вспоминают, что бывший начальник главного управления моторостроения Наркомата авиационной промышленности нравом был крут. Молва приписывает ему такие слова: «По трупам пойду, а план товарища Сталина выполню!» В 1945 году он руководил одной из групп, изучавших в Германии достижения ее конструкторов реактивных двигателей. Первые такие движки (РД-20 — вариант немецкого BMW-003) завод №16 выпустил в том же 1945-м. Под новую продукцию Лукин провел серьезную перестройку производства.

В 1953–1955 годах ОКБ завода возглавлял Александр Микулин, один из основоположников советского авиационного двигателестроения. Конструктор вошел в историю созданием двигателей для самолетов Пе-8, МиГ-3, Ил-2, АНТ-25. В Казани выпускали микулинский АМ-3 — первый отечественный серийный двигатель большой тяги, который устанавливали на бомбардировщики 3МС, М-4, Ту-16, лайнер Ту-104. Среди прочего Микулин был известен как пропагандист здорового образа жизни, автор книги «Активное долголетие». Человеком он был своеобразным. По легенде, на одном из совещаний у Иосифа Виссарионовича конструктор выдал: «Товарищ Сталин, в политике вы гений, а в технике положитесь на меня».

Серийное производство реактивных двигателей в Казани налаживал еще один выдающийся двигателестроитель — Прокофий Зубец. В 1953 году его назначили главным конструктором завода №16, а в 1957-м — главным конструктором Государственного ОКБ-16, которое вскоре занялось разработкой ракетных двигателей для задач противоракетной обороны, ПВО и вооружения дальней авиации. Под руководством Зубца созданы, в частности, разгонные двигатели для противоракет атмосферного и заатмосферного перехвата.

Все ступени профессионального роста — от шлифовальщика до директора — прошел на КМПО Александр Павлов (возглавлял предприятие в 1982–2004 годах). В 90-е, когда кругом все рушилось, он сумел сохранить завод, и там до сих пор вспоминают, что зарплату рабочим выдавали даже в самые безнадежные годы. Александр Филиппович умел отстаивать интересы дела и завода без оглядки на любые авторитеты и угрозы вылета с работы. За такую непоколебимость министр Дементьев прозвал его «казанским воеводой». Как и Копылов, Павлов запомнился не только деятельностью в авиапроме, но и строительством жилья, спортивных и лечебно-оздоровительных учреждений, детских садов.

Приборостроительное братство

В октябре 1941 года в Казань эвакуировали московский завод №230 («Электроприбор»), выпускавший приборы контроля моторной группы. Под руководством (1966–1987) Ахмета Яушева предприятие выросло в крупнейшее производство авиапрома. Уникальной стала работа над гиростабилизирующими системами — например, для автоматической стыковки космических кораблей. В 1953 году на заводе создали ОКБ (сегодня — Казанское приборостроительное конструкторское бюро), становление которого прошло под руководством Алексея Абросимова.

При директоре Юнере Емалетдинове завод «Радиоприбор» стал целым конгломератом предприятий в Казани, Альметьевске, Лениногорске, Гродно, также был создан Казанский научно-исследовательский радиотехнологический институт.

Крупнейшей фигурой, основателем целой школы в радиотехнике стал Шамиль Чабдаров. Он прошел путь от школьника-радиолюбителя до директора Казанского НИИ радиоэлектроники и генерального конструктора системы госопознавания.

Выпускник и преподаватель КАИ, заведующий отделом казанского филиала Института проблем информатики АН СССР, заместитель генерального директора ICL – КПО ВС, генеральный конструктор НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина Владимир Дятчин руководил разработкой и реализацией крупных проектов в области военных автоматизированных систем управления и защиты информации.

Валерий Гусев создал казанскую инженерно-конструкторскую школу ЭВМ. В 1966–1988 годах прошел путь от старшего инженера до главного конструктора Казанского завода ЭВМ. При его непосредственном участии в 1970-х была создана сеть сопровождения космических объектов в реальном масштабе времени.

Директор КОМЗа в 1950–1961 и 1963–1969 годах Павел Халезов не только сделал завод одним из ведущих предприятий оптической отрасли, но и запомнился казанцам огромной ролью в строительстве поселка Дербышки.

В 1960–1970-е ЦКБ «Фотон» под руководством Бориса Проценко вело немало уникальных разработок. Именно в это время оптические приборы стали превращаться в сложные оптико-электронные системы. В послужном списке «Фотона» создание аппаратуры для орбитальных станций «Алмаз» и военного модуля «Спектр» станции «Мир».

Огромную роль в проектировании авиационных и ракетно-космических оптико-электронных приборов, а также в инфракрасном приборостроении сыграл Государственный институт прикладной оптики (ГИПО). Его организовал в 1956 году Евгений Ножевников. Институт участвовал в разработке десятков комплексов, впоследствии принятых на вооружение.

Завод «Элекон» известен прежде всего как головной российский разработчик и производитель электрических соединителей. Меньше известно то, что в его истории было изготовление аппаратуры телеметрии для космических аппаратов, систем управления для первых крылатых ракет, а в 1968 году завод выпустил аппаратуру для пилотируемой лунной программы (увы, так и не состоявшейся) — приборы предназначались для системы стыковки посадочного и орбитального модулей. Зато многие еще помнят, что как ширпотреб-предприятие выпускало отличные проигрыватели и усилители высшего класса «Электроника». Завод 20 лет (1962–1982) возглавлял Лутфулла Гизатдинов.

***

В заключение надо бы сказать о том, что перечисленные деятели были образцом служения выбранному делу, самоотверженности, организаторских способностей и т. д., но тянет на более приземленные выводы. Эти люди работали во времена, когда зарплата директора не отличалась в десяток-другой раз от получки его подчиненных, не писали дорожных карт, не украшали кабинеты дипломами «Руководитель года» и отраслью руководило в десятки раз меньше начальников, а результат при этом был. Вот бы понять, в чем тут секрет.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 100

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.