О том, какой опыт Сингапура и его легендарного премьера Ли Куан Ю, добившегося сингапурского «экономического чуда», применим в России, а на какой не стоит и надеяться, в своем блоге для «БИЗНЕС Online» пишет экс-депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. Также он объясняет, почему при всевластной бюрократии в России мы получаем налоговый пресс, который устраивает только чиновников.

Иван Грачев: «Если у чиновников прирастает больше, то у граждан — меньше»

Иван Грачев: «Если у чиновников прирастает больше, то у граждан — меньше»

БЮРОКРАТИЯ ОБЪЕКТИВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТОМ, ЧТОБЫ НАЛОГИ УВЕЛИЧИВАЛИСЬ

В комментариях к моим блогам в «БИЗНЕС Online» и на «Фейсбуке» мне много пишут о том, как реально растет налоговый пресс. А Росстат на этой неделе сообщил о том, что удалось переломить, причем впервые за несколько лет, тенденцию отрицательной динамики реальных доходов населения и в 2019 году данный показатель увеличился на 0,8% по сравнению с 2018-м. Даже если это и так, то лишь означает по факту, что пирог, который перепадает гражданам, уменьшается год от года, в том числе и в 2019-м. Было в СМИ и такое, может быть, наиболее звонкое сообщение, что по коррупции Россия стала близка к папуасам. Вообще говоря, все эти вещи коррелированы. Достаточно очевидно, что если коррупция растет, а производство притом особо не увеличивается, то доходы людей должны падать. Если у чиновников прирастает больше, то у граждан — меньше. Потому мне кажется важным еще раз обсудить, что у нас в стране происходит с коррупцией, тем более это касается практически всех.

Коррупционные доходы чиновников двух разных типов. Есть прямые ответвления из бюджета, то, что они отщипывают от него. И имеется их квазиналог на теневую составляющую экономики. Первая в России огромная, даже по сведениям Всемирного банка — 38%. Соответственно, и налог с этой теневой составляющей (несмотря на то что он меньше, чем государство накладывает на белую составляющую) — чрезвычайно значимый фактор в теневых доходах чиновников.

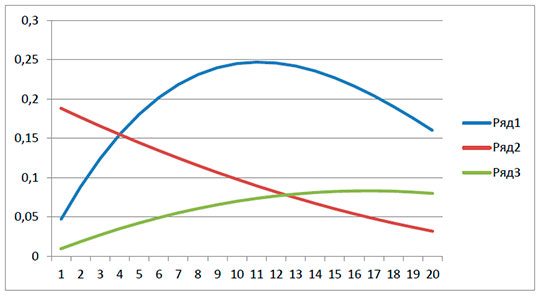

Почему это важно, я попытался показать на графиках. На графике 1 три кривых, синяя (ряд 1) — поступления в бюджет, красная (ряд 2) — белые доходы граждан и зеленая (ряд 3) — теневые доходы людей. По горизонтали — зависимость от налогов, от 0 до 20 — это полное налогообложение.

На самом деле большинство предпринимателей, у которых есть значительная серая составляющая, даже если белая работает в убыток, ее поддерживают для соблюдения легальности, тем более если он небольшой и белая в ноль не уходит. И белые доходы тех, кто на этих предприятиях работает, в ноль тоже не уходят. Но притом меняются и поступления в бюджет, и, собственно, теневые доходы граждан.

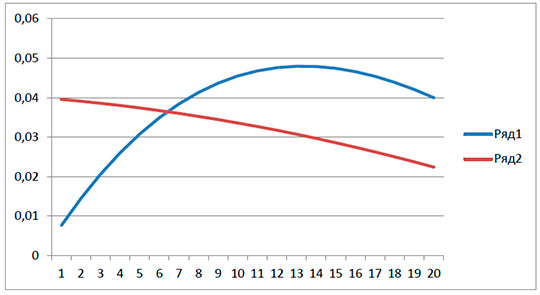

На графике 2 две кривых. Синяя (ряд 1) — суммарные коррупционные доходы чиновников, бюрократии, которые включают квазиналог на теневую составляющую бизнеса и ответвления от бюджета. Красная (ряд 2) — суммарные доходы граждан (в зависимости от налогов), которые включают и теневые доходы, с точностью до нормировки. По горизонтали, как и на графике 1, — изменения налогового пресса.

Что видно из этого графика? И с учетом теневой составляющей все равно доходы граждан по мере роста налогов падают. А вот у коррупционных доходов бюрократии есть максимум в районе 60–70% налогообложения. То есть люди заинтересованы в уменьшении налогов, а бюрократия — в том, чтобы последние увеличивались до 60–70% от общего дохода. Что, собственно, в стране и наблюдается.

То есть при всевластной бюрократии мы получаем налоговый пресс, который ближе к оптимальному — оптимальному для чиновников. На предыдущих графиках для своих блогов в «БИЗНЕС Online» я рисовал так называемую кривую Лаффера, которая показывает зависимость между налоговыми поступлениями и ставками. По тем графикам было видно, что максимальные поступления в бюджет бывают в районе 30–35% налогообложения. Казалось бы, бюрократия, которая живет с бюджета, должна быть (хотя бы в среднем) заинтересована именно в таком налогообложении, оптимальном с точки зрения бюджета. Напомню, по факту, если более детально рассмотреть, оказывается, что у чиновников два основных источника доходов. Это ответвление от бюджета в районе 10% и квазиналог — откаты и все прочее от теневой составляющей бизнеса.

«Мы все заинтересованы в уменьшении налогов, а чиновники — в том, чтобы их еще увеличить или удерживать на нынешнем чрезмерном уровне»

«Мы все заинтересованы в уменьшении налогов, а чиновники — в том, чтобы их еще увеличить или удерживать на нынешнем чрезмерном уровне»

НАШЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРИСПОСОБЛЕНО К ТОМУ, ЧТОБЫ ОТБИРАТЬ УВОРОВАННОЕ

Как можно было бы повлиять на уменьшение коррупции? Тут представляются весомыми три фактора. Первый — снижение налогов, что сказалось бы на уменьшении бюрократических доходов.

Также можно было бы попробовать ту долю, которую получают чиновники, снизить за счет закона, по которому существенную часть уворованного отбирают. Так что возвращение того, что украли, — второй фактор. На чем сейчас сосредоточена вся борьба с коррупцией и рассказы об этом? Что вот, мол, поймаем, ужесточим, посадим! А тем временем в СМИ пишут, что, к примеру, бизнесмен Борис Минц растратил 30 млрд рублей банка «Открытие» и благополучно отбыл в Великобританию. А поскольку государство все «Открытию» компенсировало, то это смело можно расценивать как коррупцию. Сегодня банки хотят взыскать с семьи Минца более $700 миллионов. Но, с моей точки зрения, ни малейших шансов на подобное нет. Наше законодательство в этой части абсолютно не приспособлено к тому, чтобы действительно вернуть существенную, значимую часть денег, которые коррупционно уворованы.

И третий фактор, самый главный, необходимый для борьбы с коррупцией, — у нас отсутствует обратная связь между народом и чиновниками. Сегодня много идет информации про цифровизацию, про то, что с ее помощью как раз и установят обратную связь между народом и бюрократией. Но, на мой взгляд, цифровизация очень слабо влияет на то, чтобы такая обратная связь действительно усилилась. Это и по графику видно, поскольку он ясно показывает, что интересы граждан в части налогов абсолютно не соответствуют приоритетам бюрократии. Мы все заинтересованы в уменьшении налогов, а чиновники — в том, чтобы их еще увеличить или удерживать на нынешнем чрезмерном уровне — для получения максимального коррупционного дохода. И повлиять на бюрократии мы никак не можем. Без сменяемости власти никаких серьезных обратных связей не будет.

«Ли Куан Ю сумел в авторитарной системе добиться сингапурского «экономического чуда». Но он действительно сделал очень низкие налоги — они и сейчас там такие»

«Ли Куан Ю сумел в авторитарной системе добиться сингапурского «экономического чуда». Но он действительно сделал очень низкие налоги — они и сейчас там такие»

ВО ВРЕМЯ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ ЕСТЬ ШАНС НА ПЕРЕХОД К ДВУХПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ

Сменяемость власти — это на самом деле отказ от однопартийной системы. У нас в стране она фактически именно однопартийная. Значит, де-факто никакой гарантированной сменяемости власти мы не получим. Хотя я считал и считаю, что во время транзита власти в России есть какой-то минимальный шанс на переход от однопартийной системы к сбалансированной двухпартийной. При этом, с моей точки зрения, простейший способ сохранить в дальнейшем влияние президента Владимира Путина — как раз быстро выстроить сбалансированную двухпартийную систему, при которой ни одна из партий не сможет его «съесть», кто бы ни оказался во главе их и какая бы там ни была парламентская или непарламентская система власти. Так что работать в данном направлении имеет смысл.

Обычно как контрпример приводят сингапурского вождя, премьер-министра Республики Сингапур Ли Куан Ю, который сумел в авторитарной системе добиться сингапурского «экономического чуда». Но он действительно сделал очень низкие налоги — они и сейчас там такие. И второе, он как личность все-таки исключение из правил. Думаю, крайне редкое явление в мире — чиновник, который готов сажать за решетку своих родственников и ближайших друзей, искореняя коррупцию как бы сверху, в своем ближайшем окружении. Представить себе, что такое произойдет у нас в стране и где-то еще, на мой взгляд, практически невозможно. В данной части опыт Сингапура несильно применим. А вот в сфере низких налогов — да. Это фактор, который даже в авторитарных системах может существенно уменьшить коррупцию в стране. Так что можно и нужно работать в плане снижения налогов. Тем более что есть положительный пример и в нашей стране — в аграрном секторе методичное лоббирование позволило хотя бы локально, но снизить налогообложение.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Графики предоставлены Иваном Грачевым

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 58

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.