Сегодня отмечается Всемирный день народонаселения. По этому случаю директор центра семьи и демографии АН РТ доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова в интервью «БИЗНЕС Online» рассказала, какие демографические проблемы существуют в современном Татарстане, от чего чаще всего умирают мужчины, кто стремится переехать из села в город и почему не все одобряют межнациональные браки.

Чулпан Ильдарханова: «Татарстан по всем ключевым показателям — рождаемости, смертности — находится на лидирующих позициях в ПФО»

Чулпан Ильдарханова: «Татарстан по всем ключевым показателям — рождаемости, смертности — находится на лидирующих позициях в ПФО»

«добровольная бездетность в Татарстане по-прежнему остается редкостью»

— Чулпан Ильдусовна, какие главные демографические проблемы существуют в современном Татарстане?

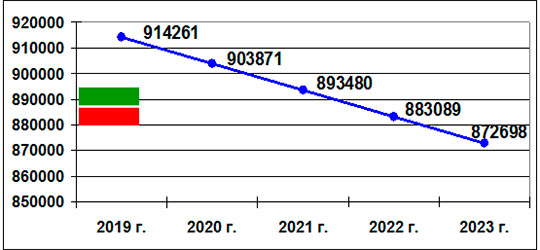

— Первый вектор сдерживания демографического роста связан со снижением рождаемости. Во-первых, он обусловлен исключительно демографическим фактором — по прогнозам, в ближайшие три года значительно снизится число женщин репродуктивного возраста. Но не количество женщин само по себе, а число рожденных каждой из них детей формирует демографический капитал. Например, с 1998 по 2006 год женщин репродуктивного возраста было много, а родили они небольшое количество детей. После активизации демографической политики с 2007-го меры поддержки семей с детьми дали синергетический эффект и меньшее количество женщин родили бо́льшее число детей, чем их ровесницы в предыдущее десятилетие. Задача социальной политики — сделать так, чтобы все женщины репродуктивного возраста захотели родить ребенка, и не одного, а как минимум двух каждая. Как показали результаты исследований центра семьи и демографии АН РТ, во многом решение о рождении детей и их количестве определяется мужчиной, этот же фактор влияет на число абортов.

Прогноз численности женщин репродуктивного возраста на 2019–2023 годы

Прогноз численности женщин репродуктивного возраста на 2019–2023 годы

Другие факторы — социально-идеологические (ценностные) и социально-экономические. То есть трансформация общественного сознания, изменение роли родительства в структуре жизненных ценностей и вытекающее из этого взросление среднего возраста брака и материнства, сложности в совмещении трудовых и семейных обязанностей, постепенная ориентация в пользу однодетной семьи, а также существенное снижение экономического статуса семьи в связи с рождением ребенка. По данным исследований, проведенных в 2019 году при участии Всемирного банка, 95 процентов бедных в Татарстане составляют семьи с детьми, из них 16 процентов — многодетные.

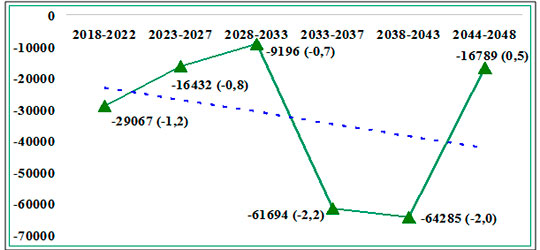

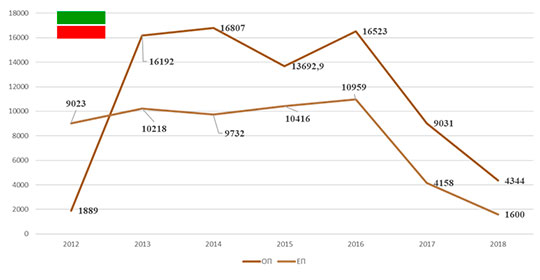

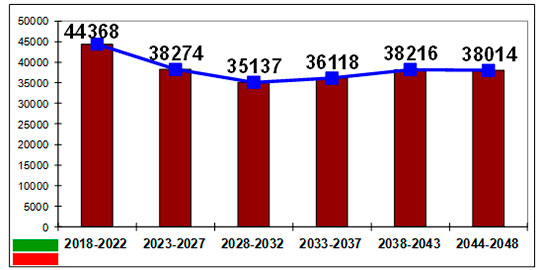

Опираясь на данные по количеству рождений девочек (потенциальных матерей) с 1990 года, можно проследить следующую динамику — вплоть до 2033-го рождаемость в Татарстане будет снижаться, затем наблюдается небольшой рост к 2043 году и снова спад.

Проведенный анализ показал, что добровольная бездетность в Татарстане по-прежнему остается редкостью. Наиболее массовой в сознании женщин остается модель двухдетной семьи: среднее желаемое число детей составило 2,34 ребенка на одну семью. Даже в ситуации максимального благоприятствования лишь третья часть женщин репродуктивного возраста считают возможным родить более чем двоих детей.

Прогнозируемые изменения доли женщин репродуктивного возраста в Республике Татарстан на 2018–2048 годы

Прогнозируемые изменения доли женщин репродуктивного возраста в Республике Татарстан на 2018–2048 годы

— Как обстоят дела со смертностью?

— За 2018 год в 23 муниципальных районах, 1 городском округе (53,3 процента от всей территории Татарстана) произошел рост смертности. Наиболее значительное увеличение общего коэффициента смертности отмечен в Мензелинском (плюс 21 процент), Тетюшском (плюс 15,7 процента) и Апастовском (плюс 15 процентов) районах. В 16 районах (35,5 процента) наблюдалось снижение общей смертности. Наибольшее уменьшение показателя общей смертности произошло в Черемшанском (минус 18,8 процента) и Актанышском (минус 12,7 процента) районах. Ретроспективный анализ общего коэффициента смертности в муниципальном разрезе показал, что в течение последних лет наиболее низкий показатель общей смертности населения среди всех муниципальных районов, городских округов сохраняется в Набережных Челнах и Нижнекамском районе.

При этом есть взаимосвязь уровня образования и смертности. В 2018 году наибольшее число смертей приходилось на население со средним профессиональным образованием (37,4 процента), средним (полным) общим (16,9 процента), начальным общим (15,5 процента).

В среднем варианте прогноза Росстата смертность населения Татарстана увеличивается в среднем на 0,09 года ежегодно и достигает 12,3 процента к 2035-му. По низкому варианту — показателя 12,3 процента достигнет уже к 2020 году, а в 2025-м составит 13,2 умерших на 1 тысячу человек населения. При этом с 2014 года происходит процесс снижения смертности во всех возрастных группах трудоспособного возраста, поэтому продолжительность жизни увеличилась с 72 лет в 2014-м до 74 лет в 2018 году.

Описание прироста населения в Республике Татарстан

Описание прироста населения в Республике Татарстан

«Женщины практически не умирают на дорогах»

— Сохраняется ли статистика по высокому уровню мужской смертности?

— По данным Росстата, различий по уровню смертности мужчин и женщин практически не наблюдается. В то же время в 2018 году смертность мужчин превысила смертность женщин трудоспособного возраста больше чем в 4 раза. В тройку причин смертности у мужчин входят болезни системы кровообращения, внешние причины смерти, новообразования (а у женщин — новообразования, болезни системы кровообращения, внешние причины смерти). Основные различия в смертности мужчин и женщин связаны со смертностью от внешних причин — у мужчин эта причина регистрируется почти в 3 раза чаще. Частыми причинами смерти у них становились ДТП, случайные отравления алкоголем и самоубийства. Женщины практически не умирают на дорогах.

Татарстан по ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2018 году входил в десятку регионов с лучшим показателем. Ожидаемая продолжительность жизни в РТ составляла 74 года, что выше общего показателя по РФ почти на два года. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Существенный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин — типичный демографический феномен как для РФ, так и для РТ. По результатам 2018-го разница в продолжительности жизни у мужчин и женщин составила по РФ 10 лет, по ПФО — почти 11 лет, в РТ — 10 лет.

— Правда ли, что низкая продолжительность жизни мужчин прежде всего связана с большим количеством смертей в трудоспособном возрасте (20–50 лет), а у пожилых представителей сильного пола возраст дожития уже не сильно отличается от среднеевропейских цифр?

— Российские мужчины — это боль демографии. Результаты демографического мониторинга, которым занимается наш центр, показали, что мужская смертность начинается еще с момента внутриутробного развития. Если смотреть младенческую смертность, то там тоже преобладает смертность мальчиков. Поскольку во всех возрастных группах смертность мужчин высокая, нужно разработать национальную стратегию в интересах мужчин, главный блок которой должен быть сосредоточен на здоровье. Не секрет, что мужчины попустительски относятся к профилактическому осмотру, своевременному обращению к врачу.

— Как средняя продолжительность жизни в Татарстане смотрится на общероссийском фоне?

— Татарстан по всем ключевым показателям — рождаемости, смертности — находится на лидирующих позициях в ПФО. Наиболее конкурентоспособное и перспективное преимущество республики заключается в том, что мы выбрали для себя агломерационный подход развития территории. Мы не разделяем социально-экономическое развитие городских и сельских территорий. Вся госполитика направлена на взаимодействие этих территорий и на то, чтобы в каждой агломерации была такая точка притяжения, которая бы позволяла населению работать и пользоваться современными объектами инфраструктуры. В то же время должны сохраняться сельские поселения, развиваться сельское хозяйство.

При этом в последнее время стало чаще фиксироваться увеличение среднего количества детей, рожденных одной женщиной в городах, а раньше было в селах. Это в том числе связано с тем, что в районах закрылись многие родильные дома и сельские женщины рожают в городах. Соответственно, факт рождения регистрируют тоже в городах, но реально женщины и дети проживают в селах.

Перспектива рождений в Республике Татарстан до начала 2048 года (количество человек)

Перспектива рождений в Республике Татарстан до начала 2048 года (количество человек)

«семья и дети выступают символом личностного роста»

— Продолжается ли процесс урбанизации в Татарстане? По-прежнему ли жители сел и деревень предпочитают уезжать в город? Есть ли какие-то перспективы ренессанса деревни в современных условиях или она так и будет потихоньку умирать?

— Конечно, мы не можем закрывать глаза на миграцию сельского населения в города. Мигрируют сельские женщины наиболее молодого, репродуктивного возраста. Девушки приезжают в город, получают высшее образование и становятся конкурентоспособными невестами, поскольку их привычный образ жизни сосредоточен на ведении домохозяйства, воспитании детей, приготовлении пищи и других навыках, на которых держится традиционная семья. У городских девушек преобладают жизненные ориентиры, связанные с работой — не с карьерой, а с трудовой занятостью.

Но результаты социологических исследований в районах РТ — Дрожжановском, Пестречинском, Высокогорском и других — показали, что, если молодая сельская семья рожает первого ребенка, их устремление в город велико, они практически собирают чемоданы. Спонсорами переезда молодой семьи в город являются даже не столько родители, сколько бабушки и дедушки, потому что сегодня они не так заинтересованы в новых, современных объектах инфраструктуры. Они ими не пользуются, так что реальное развитие и модернизация села остаются для них незамеченными. Это очень печально — приезжаешь в любое село, район, а там стоит спорткомплекс, бассейн, феноменальные инфраструктурные объекты! Когда мы ездили по Новосибирской области тоже с исследованием села и рассказывали о программах «Чистая вода», о газификации, о том, что почти все жители этим пользуются, у местных появилась даже не то что зависть, а агрессия — как же в Татарстане этого можно достичь, а в других регионах подобное в упадке?

Как только в семье появляется второй ребенок, они укореняются в сельском районе, и это очень хорошо — воспроизводится сельское население. Также у нас зафиксированы сильные патриотические чувства сельского населения к малой родине. У них очень сильное ассоциирование себя с местом, где они родились. Там продолжают жить самоотверженные люди, которые трудятся каждый день, развивают село. Поэтому республиканская программа поддержки семей с детьми на селе — единовременные выплаты сельским женщинам, которые родили первого ребенка до 25 лет и третьего — до 29, — как раз учитывает этот фактор. Если поддержать семью на этапе рождения малыша, то есть шанс, что они в дальнейшем пустят корни именно в селе.

— А одиночек привлекают процессы модернизации села, мотивируют там остаться?

— У нас действует замечательная программа по привлечению молодых специалистов на село — «О предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам». Им предоставляют жилье, если молодой специалист приезжает работать по востребованной специальности, а врачам в первые три года дают дополнительные выплаты к зарплате.

Мы посмотрели, кто наиболее устойчив в социальных, жизненных устремлениях. У семьи с детьми очень четкое представление — что они хотят, что планируют. У них расписана программа жизни как минимум на пять лет. А разведенные или одинокие пребывают, видимо, в не очень устойчивом психологическом состоянии, поиске. У них нет уверенности в завтрашнем дне, а семья и дети выступают символом личностного роста. Когда в семье рождается ребенок, ты ориентирован на то, чтобы найти работу с более высокой зарплатой. Да, нагрузка будет больше, но ты хочешь предоставить детям здоровое питание, хороший садик, одежду.

Почему в Татарстане принят агломерационный подход? Потому что для республики характерен другой устойчивый тренд — рурбанизация, когда из города едут в село. Это характерно в большей мере для людей пожилого возраста, которые возвращаются в родительский дом, который они сохранили, и занимаются полезными сельскохозяйственными делами. Например, министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ проводит для них курсы пчеловодов, которые позволяют пожилым людям занять себя и физически, и умственно.

«около 20 процентов браков — межнациональные»

— Правда ли, что соотношение татар и русских в республике продолжает расти в пользу татар? Согласны ли вы с тезисом, что Казань — это столица татар, поэтому у них и нет зачастую желания стремиться уезжать куда-то дальше в мегаполисы?

— Идеология развития республики ориентирована — и это подтверждается опросами — на то, что уроженцы РТ, будь они русскими, татарами или представителями другой национальности, идентифицируют себя как жителей Татарстана. Поэтому национальные различия второстепенны. Манипуляции на тему того, что у татар есть определенные преимущества и они сегрегированы в наиболее привлекательных секторах занятости, не имеют под собой почвы.

— Каков процент межнациональных браков в Татарстане? Как к ним относятся жители республики?

— По данным татарстанского загса, около 20 процентов браков — межнациональные. Но надо понимать, что национальность указывается только по желанию брачующихся, поэтому это примерные данные. В 2019 году было зарегистрировано 4 636 межнациональных браков, что составило 19 процентов от общего количества. По данным наших исследований, в 2020-м одобрение и поддержку такие браки нашли у 67 процентов татарстанцев, а негативно настроены по отношению к ним 17 процентов. Оставшиеся 13 процентов полагают, что имеет значение, какие именно национальности создают семью. Более положительный настрой в отношении межнациональных браков проявляют женщины. Мужчины осознают, что воспитанием и социализацией детей в семье занимается женщина, и, если супруга — носитель культуры, отличной от культуры мужа, мужчина испытывает риски ассимиляции, частичной или полной утраты родной для его нации культуры.

Наиболее отличительное негативное отношение к браку партнеров разной национальности характерно для верующих. То есть не столько национальность, сколько вовлеченность в вероисповедание влияет на отношение к такому браку. Кроме того, выраженная неприемлемость к таким союзам — у жителей сельских территорий. 45 процентов опрошенных против таких браков, тогда как среди городских только 10 процентов относятся к ним негативно.

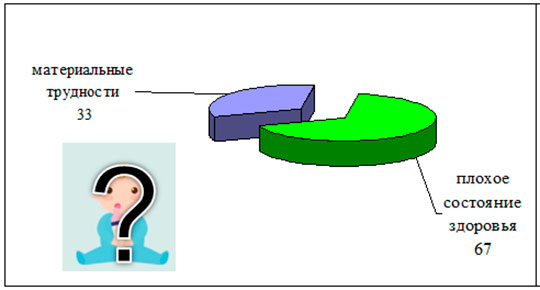

Причины отказа от рождения первого ребенка, несмотря на желание иметь детей (в процентах)

Причины отказа от рождения первого ребенка, несмотря на желание иметь детей (в процентах)

«За время пандемии было проведено много исследований только для хайпа»

— В последнее время мы много слышали о поддержке социальной сферы от Владимира Путина. Какие предложенные им меры реально повлияют на демографию?

— Владимир Путин еще в послании Федеральному Собранию 15 января озвучил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Во-первых, существенное нововведение — возможность получения материнского капитала уже при рождении первенца, а не только второго ребенка. Во время пандемии Владимир Владимирович также направил меры на поддержку семей с детьми. Это означает, что государственная политика — детоцентристская, семейно-ориентированная.

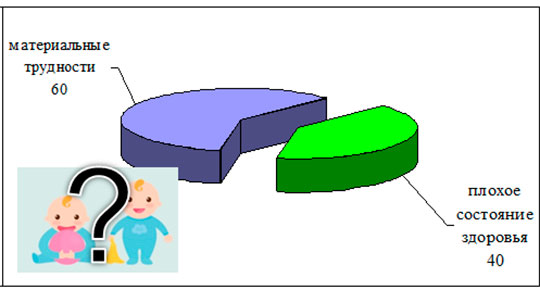

Причины отказа от рождения двух детей, несмотря на желание (в процентах)

Причины отказа от рождения двух детей, несмотря на желание (в процентах)

Позитивного восприятия населением проведения семейной политики в целом недостаточно для того, чтобы побудить большинство опрошенных к существенному изменению их личных репродуктивных планов. Зафиксирована недостаточная осведомленность женщин о новых мерах семейной политики государства. 60 процентов респондентов ничего не слышали о государственных программах по поддержке семей с детьми. Самый высокий уровень информированности о новых мерах поддержки семей наблюдается у лиц 30–39 лет, имеющих высшее образование и доходы не ниже средних. Причем влияние уровня образования оказывается наиболее дифференцирующим. Именно в этой группе женщин фертильного возраста можно ожидать осознанную, рационализированную реакцию на усиление государственной поддержки семей с детьми.

Печальный факт: мы спрашиваем у наших жителей, знают ли они о мерах поддержки семей с детьми. Они говорят, что не знают. А потом мы спрашиваем, получают ли они пособие на ребенка, возмещают ли оплату за садик. Да. Так это и есть меры поддержки! Но люди не ассоциируют с ними вспомогательные финансовые ресурсы. Поэтому важные ответы дает анализ рождаемости — после введения мер поддержки в 2007 году за 10 лет мы получили плюс 50 тысяч рождений. С помощью математических расчетов доказано, что, если бы этих мер не было, у нас было бы на 50 тысяч новорожденных меньше.

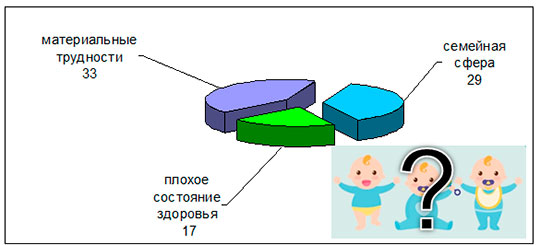

Причины отказа от рождения троих детей (несмотря на желание) в пользу рождения одного ребенка (в процентах)

Причины отказа от рождения троих детей (несмотря на желание) в пользу рождения одного ребенка (в процентах)

— Проводили ли вы какие-то социологические исследования во время пандемии?

— За время пандемии было проведено большое количество исследований только для того, чтобы поймать волну хайпа. Они не были глубоко разработаны. И представьте, в каком сложном психологическом состоянии люди сидели дома! Обращаться к ним с вопросами в это время не очень адекватно. Рассуждать о том, как пандемия повлияла на смертность, мы сможем, когда получим соответствующую статистику и ее проанализируем. И влияние мер по поддержке семей, предложенных Владимиром Путиным, на рождаемость мы увидим через год, когда получим статистику.

— А в целом успели ли провести какие-либо исследования в 2020 году?

— Да, в марте мы завершили социологическое исследование «Демографическое самочувствие Татарстана», проведенное во взаимодействии с научным советом «Демографические и миграционные проблемы России» отделения общественных наук РАН. Было установлено, что желаемые траектории долголетия при самых благоприятных условиях и при возможности выбора в среднем приближаются к границе 85 лет. До этого возраста татарстанцы хотят дожить, чтобы «увидеть внуков» (78 процентов), «не оставлять супруга одного без помощи и поддержки» (64 процента), «помогать своим взрослым детям» (62 процента). Татарстанцы хотели бы дожить лет до 85 и для того, чтобы пожить для себя, не работая (61 процент).

Реальные же траектории долголетия жители Татарстана связывают с возрастом 75 лет. По мнению опрошенных, разрыв в 10 лет между желаемой и предполагаемой продолжительностью жизни связан с неудовлетворительной медицинской помощью (81 процент), недостаточной социальной поддержкой в старости (77 процентов), опасением бедности в старости (75 процентов), занятостью, отсутствием времени для заботы о здоровье (72 процента), неуверенностью в завтрашнем дне (60 процентов), одиночеством в старости (59 процентов), материальными и жилищными трудностями и недостаточными возможностями для занятий спортом (по 58 процентов).

Сейчас мы планируем провести опрос «Мужчины и дети». У нас есть такой интересный проект, который поддержал российский фонд фундаментальных исследований: «Генеративное поведение мужчин в условиях демографического кризиса». Исходной точкой является то, что мужчина играет существенную роль в реализации женщиной своих репродуктивных способностей. Нас интересует, хотят ли детей современные мужчины и насколько они готовы принимать участие в их воспитании. Это тоже очень важно, потому что есть стереотип, что ребенок в полной семье более благополучен, чем тот, который воспитывается только мамой. Но иногда физическое присутствие отца в семье не восполняет всех тех потребностей ребенка и не способствует формированию качеств, которые может передать только мужчина. В Татарстане есть совет отцов РТ, который возглавляет Василь Шайхразиев, есть союз отцов РТ. У них замечательные инициативные проекты. И они отмечают положительный эффект даже от присутствия мужчины-тренера в жизни ребенка. Мы хотим посмотреть, различается ли отношение к детям у мужчин в районах с высокой рождаемостью.

Пока мы выяснили, что мужчина ориентирован на рождение ребенка в 30 лет. Есть такая корреляция — мужчина одновременно созревает к ребенку и браку. При этом он хочет себе более молодую партнершу. Есть еще одна интересная закономерность — до тех пор пока женщина не поставит мужчину перед фактом, что он станет отцом, он так и будет уклоняться от своей важной демографической миссии.

Слайды предоставлены Центром семьи и демографии АН РТ

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 186

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.