«Я не имел никакого морального права отказаться», — говорит министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин о своем назначении, которое в марте 2023-го было сенсацией. За первый год работы в нынешнем качестве Миннуллин отметился и громкими кадровыми перестановками, и оригинальными идеями, и реформами, которые оказались замечены на федеральном уровне. В трехчасовом разговоре он ответил на вопросы корреспондентов «БИЗНЕС Online», с которыми обсудил большие медицинские стройки, целенаправленную борьбу с абортами, секреты долголетия жителей Финляндии и Сингапура, а также многое другое.

Марсель Миннуллин: «Я мечтаю, чтобы татарстанская система здравоохранения вошла в число 10 лучших в России»

Марсель Миннуллин: «Я мечтаю, чтобы татарстанская система здравоохранения вошла в число 10 лучших в России»

О герое

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин — опытнейший хирург, один из авторов первых операций по трансплантации печени в РТ. Он 13 лет занимал должность заместителя главного врача республиканской клинической больницы. Между тем его назначение министром было неожиданностью даже для профессионального сообщества. У руля сложнейшей отрасли, включающей в себя тысячи врачей, сотни учреждений медицинской помощи, встал не заместитель министра и даже не главный врач крупной республиканской клиники. Став членом кабмина РТ, Миннуллин, по сути, перешагнул сразу две карьерные ступеньки.

И в целом кандидатура, предложенная главой Татарстана Рустамом Миннихановым и утвержденная федеральным центром, уже показала себя. Новый министр словно ждал этого назначения, в первый же год работы запустив целую серию реформ. С целью повышения рождаемости была создана сеть центров кризисной беременности, которые помогают женщинам принять важнейшее решение — сохранить жизнь плода. Одновременно Марселю Мансуровичу удалось убедить большинство частных клиник добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов. Запущена реформа и в сфере подготовки медицинских кадров — целевикам, отказавшимся от отработки в районных больницах, по факту закрыли дорогу в крупные госклиники, однако тем молодым врачам, которые успешно прошли испытание селом, был обозначен понятный и гарантированный карьерный трек в престижных ВМП-центрах.

За минувший год в министерстве Миннуллина поменялись практически все его заместители. Владислав Виниченко возглавил Росздравнадзор, Владимир Жаворонков перешел на должность главы Кировского и Московского районов, Айрат Гарипов покинул кресло на фоне коррупционного скандала. На их посты прибыли новые руководители, но формирование команды минздрава еще продолжается. 22 мая на должность заместителя министра здравоохранения – начальника управления здравоохранения по Казани был назначен экс-главврач детской больницы №1 столицы РТ Владимир Филатов.

Однако Миннуллин до сих пор был в целом «закрытым» для прессы. За год с лишним работы на новом посту он не давал больших и серьезных интервью СМИ, оставаясь во многом человеком-загадкой для широкой общественности. Участие в пресс-конференциях, брифингах или дежурные интервью на госплощадках не закрывают эту лакуну. Так что беседу с «БИЗНЕС Online», где новый шеф татарстанского минздрава выступает с первыми программными заявлениями, можно назвать знакомством Марселя Мансуровича с широкой публикой.

Кстати, по некоторым данным, министр остается «играющим тренером» и продолжает принимать непосредственное участие в операциях по трансплантации печени в республике…

О назначении министром, кадровых перестановках

— Марсель Мансурович, начало 2023 года, трагедия, уходит из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Мы в «БИЗНЕС Online» готовили материал по потенциальным кандидатам, но вас в списке не было…

— Да, предложение возглавить министерство было неожиданностью и для меня. Я не имел никакого морального права отказаться, когда глава Татарстана Рустам Минниханов оказывает такое доверие. Так что долго не думал. Для меня сейчас, наверное, самое страшное в жизни — это подвести нашего раиса. Огромное уважение к нему и большое желание показывать результат. Тем более Татарстан — один из регионов России, в котором на медицину обращается колоссальное внимание со стороны руководства республики. Это и материально-техническое обеспечение, и строительство, и капитальные ремонты, оборудование. В 2024 году на отрасль выделили порядка 117 миллиардов рублей, включая средства ОМС. Здравоохранение — один из приоритетов республиканского и федерального бюджетов, так было, так есть.

«Татарстан — один из регионов России, в котором на медицину обращается колоссальное внимание со стороны руководства республики»

«Татарстан — один из регионов России, в котором на медицину обращается колоссальное внимание со стороны руководства республики»

— Тем не менее сейчас все выглядит так, как будто вы много лет ждали этого назначения, сразу же запустили целую серию реформ, которые затрагивают и большие клиники, и районы, и кадры. Вы готовились к министерскому креслу? Или у вас есть тайные советники?

— Думаю, сказался опыт работы в РКБ. Республиканская клиническая больница — головное учреждение республики, имеет в своем составе все структурные подразделения: ФАП, врачебная амбулатория, ЦРБ, многопрофильный стационар, оказывающий высокотехнологичную помощь, специализированная поликлиника, перинатальный центр, травмацентр, центр медицины катастроф, санавиация. Процессы, происходящие в ней в части практической медицины, присутствуют в отрасли в целом, но в других объемах, и в этом смысле мне помог опыт работы на позиции первого заместителя главврача. Чтобы я сидел и 13 лет мечтал о министерском кресле? Это не так.

Второй аспект — сильная команда. Во главе ВМП-центров стоят опытнейшие специалисты, организаторы здравоохранения с многолетним опытом в практической медицине, в решении серьезных задач, проверенные многократно. Все до единого высказали желание работать в одной команде. И прежде всего на достижение наших приоритетных задач.

Ну и потом, смотрите, логика всех нововведений проста. Основной ресурс по снижению смертности — это профилактическая медицина, первичное звено. Важно своевременно найти потенциальные риски здоровья у человека, их предупредить и гарантированно на ближайшие 20 лет продлить жизнь пациенту. Гарантированно, подчеркну. Все нововведения направлены на развитие первичного звена и усиление влияния профилактики.

«Основной ресурс по снижению смертности — это профилактическая медицина, первичное звено»

«Основной ресурс по снижению смертности — это профилактическая медицина, первичное звено»

— Вы затронули фактор командной работы. При этом за тот год, что вы у руля, сменилось несколько главврачей больниц (например, в КДМЦ Набережных Челнов), новые начмеды пришли в альметьевскую больницу и онкодиспансер. Кадровые перестановки произошли в аппарате минздрава. Так вы формировали свою команду?

— Я не менял главврачей, где-то сами руководители понимали, что им сложно дальше двигаться, где-то смена главврача произошла в силу обстоятельств. В частности, в КДМЦ Набережных Челнов — это единственная клиника на северо-востоке республики, специализирующаяся по «детству» и прежде всего по родовспоможению, это экспертный уровень. Чтобы грамотно выстраивать процессы в такой клинике, руководить ею должен, на мой взгляд, профессионал в области акушерства и гинекологии. И такой врач туда пришел (речь об Альберте Хаертдинове, который возглавил КДМЦ весной прошлого года, — прим. ред.). Я убежден, что такими специфическими учреждениями, как родильные дома, перинатальные центры, естественно, должны руководить только акушеры-гинекологи. Это узкое направление со своими подходами и процессами. Их нужно знать изнутри, чтобы уметь правильно ими управлять.

Что касается аппарата минздрава Татарстана, то я пришел в команду серьезных специалистов с многолетним опытом работы, исходно не было желания кого-то «оптимизировать» и менять людей на «своих». У каждого из этих руководителей — огромный потенциал, специалистов с многолетним опытом и подобными компетенциями просто нет. Владислав Валентинович (Владислав Виниченко — экс-замминистра здравоохранения Татарстана, ныне руководитель Росздравнадзора по РТ — прим. ред.) покинул министерство сугубо по своему желанию. Появилась возможность возглавить Росздравнадзор, Рустам Нургалиевич поддержал его инициативу.

В отношении Владимира Владимировича (Владимир Жаворонков — экс-замминистра здравоохранения РТ, бывший глава горздрава Казани, недавно стал главой Кировского и Московского районов столицы РТ — прим. ред.) также сыграла роль его инициатива. Это серьезный рост, и тот факт, что мэр города Ильсур Метшин доверил ему такой пост, дорогого стоит.

— Также вы лишились заместителя, который отвечал за финансовый блок. Подобные перестановки, как ни крути, запускают кадровую ротацию, на место замминистра должны прийти новые, мощные специалисты. Уже известно, кто это будет? Ранее мы писали, что новым главой горздрава станет главврач детской больницы №1 Казани Владимир Филатов (интервью записывалось в канун назначения — прим. ред.)…

— Да, ваша разведка не ошиблась. (Улыбается.) Владимир Сергеевич четыре года работает в позиции главврача, это зрелый специалист с отличными профессиональными данными. Коммуникабельный, ответственный, идейный. А вот кто возглавит после его ухода детскую больницу, пока вопрос открытый, кандидатура согласовывается.

(UPD: к моменту публикации материала стало известно, что новым главным врачом ГАУЗ «Городская детская больница №1» Казани назначен Марат Садыков, бывший главный врач городской детской поликлиники №9.)

«Владимир Сергеевич (на фото слева) четыре года работает в позиции главврача, это зрелый специалист с отличными профессиональными данными»

«Владимир Сергеевич (на фото слева) четыре года работает в позиции главврача, это зрелый специалист с отличными профессиональными данными»

— У вас также появился зам по IT Андрей Кирносов, он приехал из Москвы. Почему не из Иннополиса, например?

— Андрей Владимирович работал замдекана факультета политологии в МГУ имени Ломоносова, возглавлял блок по IT-направлению. Нас познакомили в Москве, в кругу ученых. Практически во всех регионах есть позиции заместителей министров по IT-направлению. Когда такой запрос появился в нашем министерстве, я предложил кандидатуру Андрея Владимировича. Рустам Нургалиевич поддержал мою инициативу. Кирносов — человек идейный, вдохновленный, с собой он привез свою команду IT-специалистов, которые сейчас занимаются разработкой и модернизацией информационной системы минздрава РТ.

— Неужели и электронные карты пациентов наконец появятся?

— С прошлого года мы идем именно к этому, к созданию единой системы с архивом данных о пациентах и уходу от бумажных историй болезни. Процесс внедрения блоков информационной системы уже идет, электронные истории болезни ведут, например, в нижнекамской и альметьевской многопрофильных больницах. В ближайшее время к системе подключатся БСМП Набережных Челнов, ЦРБ районов республики, все они будут уходить от бумажной истории болезни. Этот проект мы должны успешно завершить к 1 декабря 2024 года — именно тогда наша информационная система будет интегрирована в федеральную ЕГИС. Без этого сейчас невозможно дальше двигаться.

«Ожидаемая продолжительность жизни в республике — 75,38 года при плановом значении в 75,25 года»

«Ожидаемая продолжительность жизни в республике — 75,38 года при плановом значении в 75,25 года»

Об итогах первого года работы

— Давайте теперь поговорим о том, что уже удалось сделать за первый год работы министром.

— Главный итог — снижение общей смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Татарстане. По итогам 2023 года коэффициент общей смертности составил 10,7 случая на 1 тысячу населения при плановом значении в 11, ожидаемая продолжительность жизни в республике — 75,38 года при плановом значении в 75,25 года. Оба результата — лучшие в ПФО. Для сравнения: в 2022-м коэффициент общей смертности составлял 11,7 случая на 1 тысячу населения, ожидаемая продолжительность жизни — 74,92 года.

Оба показателя — ключевые, на их выполнение направлены национальные проекты, развитие медицины в принципе. В России ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна достигнуть 78 лет, таковы установки президента РФ Владимира Путина. И это не просто статистика: расчет ожидаемой продолжительности жизни учитывает показатели общей смертности среди различных групп населения. Потому для нас это два конкретных, целевых показателя, которые всегда в приоритете.

Кроме того, 2023-й стал годом новых решений, где-то амбициозных, где-то экспериментальных. Со временем стало понятно, что решения верные: три проекта, которые мы разработали и внедрили в прошлом году в Татарстане, получили высокую оценку минздрава России и были рекомендованы для реализации по всей стране.

— О каких проектах речь?

— Первый — по кадровой политике. ВМП-центры, больницы в крупных агломерациях, особенно в Казани, укомплектованы кадрами под 100 процентов. В районах республики, в поликлиниках и ЦРБ, ситуация иная, врачей, особенно амбулаторного звена, там не хватает. Да, ежегодно в РТ выпускаются сотни молодых врачей – ординаторов, в прошлом году, например, их было 725 человек. Почти все они идут в профессию, и это замечательно! Но работать они хотят в столице и в ВМП-центрах.

Что мы сделали? В Татарстане — 6 мощных ВМП-центров: республиканская клиническая больница МЗ РТ (РКБ), Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), городская клиническая больница №7 имени Садыкова (ГКБ №7), БСМП Набережных Челнов, альметьевская межрайонная многопрофильная больница, нижнекамская центральная районная многопрофильная больница. Мы разделили РТ на 6 зон, во главе каждой — ВМП-центр, который курирует ситуацию во вверенных ему районах республики. Ординатор, который хочет работать в ВМП-центре, гарантированно получит там место, но в том случае, если год отработает в прикрепленном к ВМП-центру районе.

Можно остаться и в Казани, но с условием, что вчерашний ординатор трудоустраивается в больницу, где укомплектованность кадрами меньше 75 процентов, и отработает в ней не менее трех лет. Эту нашу практику высоко оценили на Всероссийском совещании по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в 2023 году, Михаил Мурашко (министр здравоохранения РФ — прим. ред.) рекомендовал ее к применению в других регионах страны.

Второй проект — реорганизация психолого-психиатрического звена в Татарстане. С 1 июля 2023 года в России вступили в силу новые порядки оказания психиатрической помощи. Нужно было в короткие сроки развернуть максимальное количество кабинетов психологической консультации. Практика РТ была признана одной из лучших в стране — мы оперативно открыли порядка 70 кабинетов психологической консультации.

— Это в условиях кадрового дефицита — насколько знаем, клинических психологов очень мало.

— Верно. Такие специалисты есть в наркодиспансере и психиатрической больнице. Зато в республике достаточно педагогов-психологов. Что мы сделали? Открыли в Татарстане 70 кабинетов, в каждом районе под каждый кабинет были определены педагоги-психологи, которых мы за пять месяцев переучили на медицинских психологов.

На эти пять месяцев коллективы наркодиспансера и психиатрической больницы объединились, специалистов распределили по 70 кабинетам, они выезжали в районы, работали вахтовым методом, пока учились новые специалисты. По итогу мы получили новых медицинских психологов, а пока они учились, действующие специалисты помогали бойцам, вернувшимся с СВО, их семьям, вели доабортное консультирование. То есть все это время не прекращалась практическая работа.

Третий проект появился благодаря инициативе раиса Татарстана Рустама Нургалиевича. В республике 20 тысяч предприятий крупного, среднего, малого бизнеса, на которых работают 1,5 миллиона человек. Но диспансеризация работников проходила формально, «для галочки». На коллегии минпрома РТ в 2023 году было рекомендовано руководителям предприятий иметь договоры с государственными медицинскими организациями для прохождения диспансеризации.

Инициативу поддержал территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (ТФОМС РТ). Совместно с ними мы переориентировали систему таким образом, чтобы сотрудник проходил диспансеризацию по месту работы. На предприятие приезжают специалисты, например, из ГКБ №7, проводят диспансеризацию, передают данные в ТФОМС РТ. Оттуда сведения спускаются в больницу по месту прописки работника, что он прошел диспансеризацию на предприятии.

— Для предприятий это бесплатно? Что нужно сделать, чтобы провести диспансеризацию сотрудников?

— Достаточно обратиться в минздрав, наши специалисты составят договор, включат предприятие в график обследования, далее сообщат даты выезда наших специалистов на место. Деньги на прохождение человеком диспансеризации заложены в ОМС. Так что для предприятий это бесплатно, в 2023 году около 700 предприятий и организаций провели диспансеризацию подобным образом, врачами были осмотрены более 110 тысяч сотрудников. Данная работа будет продолжена.

«Деньги на прохождение человеком диспансеризации заложены в ОМС»

«Деньги на прохождение человеком диспансеризации заложены в ОМС»

— Давайте вернемся к ординаторам на селе. По вашему решению отправляют вчерашнего ординатора куда-нибудь в Буинск, а он казанский. Как он должен выживать в районе, арендовать жилье?

— Во-первых, отмечу, что положение по «отработке» в районе существовало и раньше, мы его просто актуализировали. Вопрос жилья на селе решили с районными муниципалитетами, они арендуют и оплачивают жилье для молодого специалиста. Сверхзадача — заинтересовать молодого врача, «закрепить» его в районе, женить или выдать замуж. (Улыбается.) Но если не получилось, то по истечении года специалисту будет гарантировано место в ВМП-центре.

— Насколько знаю, вы ужесточили политику и в части целевиков. Если они не отработают три года, то им будет «закрыта» дорога в госучреждения. Считаете это справедливым?

— Абсолютно. Целевик поступил в медвуз на особых условиях, по отдельному конкурсу, за его обучение заплатила конкретная медорганизация, которая фактически растила таким образом себе нового специалиста. Как раньше было? Целевик отучился и решил, что отрабатывать не хочет. Он расторгал договор, брал потребкредит на выплату штрафа (в районе 250–400 тысяч рублей), закрывал этот кредит примерно за полгода — и свободен.

Сейчас, если целевик расторг договор, чтобы не отрабатывать три года, он не сможет трудоустроиться ни в одну государственную медицинскую организацию [Татарстана]. Во-первых, главврачи заинтересованы в опытных кадрах. Во-вторых, мудрый руководитель задумается, нужен ли ему сотрудник, который начал свой профессиональный путь с обмана.

— Юридически он не обманул, а воспользовался правом расторжения договора и вернул деньги.

— Имеет право. Но и руководитель имеет право задуматься, нужен ли ему сотрудник, не стабильный в своих решениях. Отмечу, что таких ребят немного, из почти 200 целевиков отказников всего человек 15. Мы их четко отслеживаем. По отработке ординаторов тоже вопросов нет: если в прошлом году с ними приходилось работать, то в этом году ординаторы уже знают, что их ждет, остались разве что отдельные бытовые вопросы.

— Не грозятся уехать работать в другой регион, например?

— Куда возьмут вчерашнего выпускника, в ВМП-центр? Нет, конечно, в лучшем случае определят по программе «Земский доктор» в ЦРБ или районную поликлинику. В Казани и в Татарстане в целом привлекательные условия: здесь хорошая медицина, главы муниципалитетов предоставляют жилье, поддерживают. В Набережных Челнах вообще молодому специалисту дают жилье в служебное пользование, но спустя пять лет работы в районе он может его приватизировать. Ряд районов, например, дает специалистам на селе земельные участки. Нормально же? Знай себе работай.

«Успех трансплантации только на 30 процентов состоит из самой операции, то есть технического исполнения, все самое сложное начинается потом»

«Успех трансплантации только на 30 процентов состоит из самой операции, то есть технического исполнения, все самое сложное начинается потом»

О трансплантологии и ее возможностях для онкологии и долголетия

— Вы один из идеологов трансплантологии в республике. Когда и почему увлеклись ею?

— Это был 2011 год, идейными вдохновителями развития данного направления были главврач РКБ Рустем Гайфуллин и заведующий республиканским центром лазерной хирургии, шеф хирургической клиники РКБ Дмитрий Красильников. Я тогда был первым заместителем Рустема Фаизовича. Мы поехали учиться пересадкам в Склиф (Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского, Москва — прим. ред.), отучились там две недели, по возвращении провели несколько трансплантаций печени в Татарстане, но не пошло.

Активно трансплантология начала развиваться при Садыкове и под его руководством. Успех трансплантации только на 30 процентов состоит из самой операции, то есть технического исполнения, все самое сложное начинается потом. И для этого нужно развитие инновационных технологий, которое началось с благословения Марата Наилевича. С технической точки зрения трансплантацию в регионе нам помогал ставить Мурад Новрузбеков, мой большой друг, он руководит направлением трансплантации печени в Склифе и является одним из лучших трансплантологов страны.

Мурад Сафтарович терпеливо при каждом вызове прилетал из Москвы в Казань и на протяжении полутора лет методично «ставил» нам трансплантацию печени. После этого у нас получилось подобрать штат хороших специалистов, начали показывать результаты. А дальше наша модель развития трансплантационной службы была признана лучшей в России. Феномен Татарстана, феномен Казани.

— В чем заключается феномен?

— На 4 миллиона населения мы имеем очень серьезное количество выполняемых трансплантаций. 72 печени были пересажены в 2023-м. Для сравнения: в прошлом году мы пересадили 54 печени, в 2022-м — 27. Представляете, какое поступательное движение?

Если раньше мы пересаживали по два-три сердца каждый год и находились внизу рейтинга регионов России по этому показателю, то по итогам 2023-го мы сделали 25 трансплантаций сердца и автоматически поднялись на 2-е место в стране после федерального центра имени Шумакова (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» минздрава России — прим. ред.). Печень — 1-е место [среди регионов России после федеральных центров]. Нормально? Нормально!

Есть потенциал для развития дальше. По сердцу можем делать больше — порядка 30–35 трансплантаций.

— В чем ваша мотивация?

— Это детище, это драйв, это желание развивать данное направление. Без постоянного развития оно встанет, а направление имиджевое. Те, кто интересуется медициной, для оценки региона спрашивают прежде всего, какие высокотехнологичные процедуры проводятся. Если в регионе делают пересадки сердца, печени, почек, можно сразу говорить, что медицина в этом субъекте на достаточно серьезном уровне.

«72 печени были пересажены в 2023 году»

«72 печени были пересажены в 2023 году»

— Мы сейчас активно имплантируем зубы, хотя не так давно это казалось фантастикой. Думаю, что скоро будем так же менять органы со словами: «Что-то я давно сердце не менял, пора поменять…» Есть исследования на эту тему, американские ученые полагают, что те, кому сейчас 20 лет, уже будут жить до 100 лет в том числе благодаря трансплантации. Дойдем до такого уровня, как считаете? Согласны вы с прогнозами американских ученых?

— Да, поскольку трансплантация «тянет» за собой уверенность вообще в серьезных, больших операциях. И это уже происходит в онкологии, например. Есть опухоли, которые врастают в крупные сосуды органов, и удалить их невозможно. Такой пациент считался неоперабельным. Опыт трансплантации органов позволил нарастить компетенции в работе с сосудами — где-то убирать их, сшивать, делать вставки и так далее. Мы дошли даже до того, что при труднодоступных опухолях на печени вынимаем у пациента печень, как при трансплантации, охлаждаем ее, омываем, кладем в лед, как будто готовим к пересадке. Далее в этом льду мы убираем труднодоступную опухоль, а после берем эту же печень и «подшиваем», «подключаем» ее обратно в тело пациента. И он живет.

— Много ли регионов может похвастаться успешным опытом трансплантаций?

— Успешно пересадку органов делают разве что в 10 процентах субъектов России. Отмечу, что во многих регионах есть огромное желание работать по этой тематике, есть классные специалисты, но нет материально-технической базы и финансирования со стороны региона. Рустам Нургалиевич — мудрый руководитель, который с самого начала понимал и понимает приоритетные направления, потому в Татарстане на трансплантацию было заложено достойное финансирование с самого начала. Допустим, мы закрыли все квоты по пересадкам до конца года (а когда ты развиваешь направление, то делаешь даже самые сложные операции все чаще), есть возможность сделать еще. В другом регионе если квоты выбраны, то трансплантации не проводятся. У нас же в Татарстане Рустам Нургалиевич выделял дополнительные средства из бюджета республики для проведения операций. Он, как и когда-то Марат Наилевич, знает каждый случай трансплантации, уделяет данному направлению большое внимание.

«В ЦРБ и казанских горбольницах мы установили компьютерные томографы китайского производства. По качеству снимков и опциям они не уступают европейским лидерам производства»

«В ЦРБ и казанских горбольницах мы установили компьютерные томографы китайского производства. По качеству снимков и опциям они не уступают европейским лидерам производства»

О санкциях, вспышках кори и антиваксерах

— Последние два года главный вопрос для бизнеса и большинства технологических отраслей — санкционное давление. Как в медицине с этим дела? И оборудование, и медикаменты поставлялись из недружественных стран…

— Мы перестроились и не испытывали никакого дефицита. По оборудованию есть масса альтернативных производств: и российских, и из дружественных государств. Например, в ЦРБ и казанских горбольницах мы установили компьютерные томографы китайского производства. По качеству снимков и опциям они не уступают европейским лидерам производства. Наркозно-дыхательная и дыхательная аппаратура из Китая даже превосходит по некоторым опциям европейское оборудование.

Расходные материалы тоже абсолютно компенсированы, в том числе отечественным производством. Скажем, только по стентам для коронарографии есть пять российских производителей, причем все они делают продукцию хорошего качества, разных размеров, под разные функции, ничем не уступают европейским.

— Хорошо, а по лекарствам? Читатели жаловались, что препараты для химиотерапии пропали.

— Прямые поставки не прекращаются, но многое уже перестроено на отечественную фармацию, распределено на дружественные страны. То есть в наличии и оригинальные препараты, и, например, дженерики, произведенные в Китае, Турции, Индии.

Да, были определенные вопросы по структуре и схемам химиотерапии, но мы приняли высококлассных химиотерапевтов, ими составлена очень сбалансированная заявка на химиопрепараты с учетом всех схем и возможных потребностей. Потому, я вас уверяю, перебоев с поставками препаратов для химиотерапии нет.

— Что в текущем году случилось с вакциной против кори? Почему были перебои с поставками?

— Это тоже не соответствует действительности, перебоев с поставками в текущем году не было. Другое дело — всплеск заболеваемости, его мы фиксировали. Но у каждого заболевания есть цикл развития, в рамках которого происходят подобные всплески. Важно фиксировать их и понимать причины. В данном случае мы не превысили порог заболеваемости, все было в рамках эпидемиологических показателей. Болели в основном дети, родители которых приняли решение не прививать детей по национальному календарю, а также мигранты. Это основной источник. Понятно, если где-то появляется человек, заболевший корью, происходит санация всего очага. Если, например, в подъезде кто-то заболел, значит, все жители этого подъезда подлежат вакцинации. Исключение составляют те, кто привит недавно. Соответственно, вакцина расходовалась значительно быстрее.

«Ковид никуда не делся, но, как мы и мечтали, заболевание перешло в русло обычного ОРЗ»

«Ковид никуда не делся, но, как мы и мечтали, заболевание перешло в русло обычного ОРЗ»

— Кстати, а ковид — все? Очень странно, была смертность от него, а сейчас болезнь будто растворилась в воздухе…

— Ковид никуда не делся, но, как мы и мечтали, заболевание перешло в русло обычного ОРЗ (острого респираторного заболевания — прим. ред.). С точки зрения эпидемиологии это абсолютно закономерный процесс: с течением определенного времени снижается вирулентность и контагиозность мутаций данных штаммов. Соответственно, количество тяжелых форм заболеваний, вызываемых этим вирусом, снижается.

— В прошлом году глобалисты, в том числе Билл Гейтс, заговорили о возможной новой пандемии вируса Х, который будет в десятки раз опаснее ковида. Как считаете, наша система здравоохранения вынесла уроки из пандемии ковида, мы готовы встретить вирус Х?

— Ковид принес серьезнейший опыт работы в части быстрого развертывания госпиталей, охранительного режима, поиска и внедрения действенных схем препаратов. Понятно, что никто не исключает вероятность появления новых вирусов, которые станут новым вызовом и прочее, но опыт, который мы приобрели за время пандемии ковида, однозначно поможет.

— Однако ковид фактически взял нас голыми руками и показал обратную сторону оптимизации: в стране и республике сократили количество инфекционистов, коек в отделениях. И тут — пандемия. После нее ситуация изменилась ли в лучшую сторону, стало ли больше инфекционистов? Или построили инфекционную больницу одну — и ладно?

— Построена республиканская клиническая инфекционная больница в Казани (РКИБ), продолжается капитальный ремонт крупнейшего в Закамье лечебно-профилактического учреждения — инфекционной больницы площадью более 30 тысяч квадратных метров. В январе 2023 года после капитального ремонта был торжественно открыт блок А.

Все новые больницы, которые были введены после пандемии и строятся сейчас, возводятся с соблюдением новых требований инфекционной безопасности. Так, например, перинатальный центр ГКБ №7 Казани оснащен четырьмя мельцеровскими боксами. Каждая такая палата — с отдельным входом и абсолютно автономной работой в рамках инфекционной безопасности. Плюс к этому у нас есть опыт быстрого развертывания инфекционных коек в имеющихся учреждениях. Потому я и говорю, что нет смысла строить огромное количество инфекционных стационаров. Нужны опорные инфекционные стационары, они у нас есть.

Что касается специалистов, то, для того чтобы бороться с пандемией, необязательно быть инфекционистом. Все мы разом стали инфекционистами, когда столкнулись с такой напастью. Да, не было определенного «противоядия», и искать его пришлось методом проб и ошибок. Но мы все столкнулись с неведомым ранее вирусом, это был вызов всему человечеству.

— То есть к пандемии вируса Х мы готовы?

— Даже не сомневайтесь.

«В среднем по Татарстану опытный врач зарабатывает около 120 тысяч»

«В среднем по Татарстану опытный врач зарабатывает около 120 тысяч»

О зарплатах врачей и квотах для частных медцентров

— Еще одной приметой ковида были высокие зарплаты врачей, под 200 тысяч рублей. Хотя и перегрузку они испытывали колоссальную. Сейчас зарплаты откатились к прежнему уровню, есть какие-то недовольства по этому поводу, отток кадров?

— К сожалению, федеральных дотаций действительно нет, но зарплаты сильно подтянулись. Плюс есть государственные доплаты отдельным категориям, например соцвыплаты первичному звену, чтобы сделать это направление более привлекательным для специалистов. Зарплата в первичном звене у опытного специалиста доросла до 97 тысяч рублей, в среднем по Татарстану опытный врач зарабатывает около 120 тысяч. Цифры, конечно, с учетом зарплат специалистов в ВМП-центрах.

— На селе сколько получают врачи?

— Вчерашний студент, который уедет в район, сможет рассчитывать на 80 тысяч рублей — это со всеми надбавками. Медсестры зарабатывают в среднем 45 тысяч рублей, младший медперсонал — 30 тысяч рублей. Без добавок. На селе это неплохая зарплата.

— В частных центрах врачи зарабатывают больше? Если мы говорим, например, об остепененных медиках.

— Все очень индивидуально и зависит от того, как договорятся врач и администрация центра. Если врач — звезда, на него идут пациенты, то зарплата будет выше. Но в целом не думаю, что в частных центрах врачи зарабатывают больше, чем в государственных больницах. Если говорить о ВМП-центрах, то там зарплата опытного специалиста будет в разы выше.

— Каково ваше отношение к частной медицине? Складывается впечатление, что минздрав не очень-то жалует «частников», ограничивает их в квотах…

— Это впечатление не соответствует действительности. Частные медцентры — сегмент медицинской деятельности, который где-то дополняет и помогает государственной сети. Частные медцентры включены, например, в систему диспансеризации населения, отлично работают по программе ОМС.

Что касается квот, то есть фиксированное значение квот, которые могут быть переданы в частное звено. Если государственные клиники выполняют госзаказ, то мы не можем забрать у них квоты и отдать частным центрам. Но если мы понимаем, что в госзвене нет возможностей для конкретного обследования или госбольницы не могут обеспечить услугой по ОМС заявленное количество пациентов, то мы обязательно привлекаем частников. У нас абсолютно уважительное отношение к частной медицине, она является существенным дополнением к работе госзвена.

— Мы недавно давали топ лучших стоматологов, отметили, что частных клиник в республике, наверное, под 90 процентов. А в остальных отраслях какова доля частного бизнеса?

— Все сильно зависит от направления. В лабораторной диагностике, например, частное звено занимает около 70 процентов. Хорошая доля частного бизнеса в амбулаторном звене, хирургии одного дня (которая не требует длительного наблюдения за пациентом), с применением лазерных технологий. Это офтальмология, стоматология, косметология, пластическая хирургия.

Но на этом все, в республике практически нет частных медцентров, которые, как многопрофильные больницы, имели бы свои стационары с койками для наблюдения пациентов. Потому все сложные случаи по диагностике, оперативному вмешательству, я не говорю о ВМП-помощи, уходят в госзвено.

«В Казани был открыт республиканский центр кризисной беременности с филиалами по Татарстану. Система показывает отличный результат: нам удалось пролонгировать 60 процентов здоровых беременностей в республике»

«В Казани был открыт республиканский центр кризисной беременности с филиалами по Татарстану. Система показывает отличный результат: нам удалось пролонгировать 60 процентов здоровых беременностей в республике»

О продолжительности жизни, низкой рождаемости и абортах по желанию женщины

— Вы говорили о снижении младенческой смертности, росте рождаемости. Насколько знаем, естественная убыль населения все равно выше рождаемости. В чем причины, как решается эта задачка?

— Нужно, чтобы рождалось больше, чем умирало. Эта проблема не только Татарстана или России в целом: есть такая тенденция, что чем более развита страна, тем скорее рождаемость будет падать, это правда.

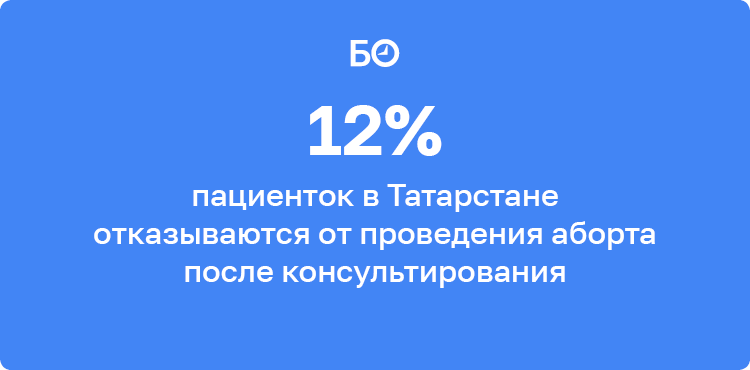

По снижению смертности мы уже плотно работаем, основной резерв — в профилактической медицине. А чтобы рождалось больше… Давайте рассуждать, каким образом медицина может повлиять на рождаемость? Это прежде всего аборты по желанию женщины. Если нам удастся убедить 2–3 тысячи женщин сохранить здоровую беременность, представляете, какое будет увеличение рождаемости?

Для этого в Казани был открыт республиканский центр кризисной беременности с филиалами по Татарстану. Система показывает отличный результат: нам удалось пролонгировать 60 процентов здоровых беременностей в республике. Иными словами, больше половины женщин, которые хотели прервать здоровую беременность, в итоге сохранили ее после общения со специалистами женских консультаций и центра.

— Очень хорошие цифры, которых вы добились в том числе негласным запретом частным клиникам проводить аборты?

— Здесь важно разграничивать. Мы не ставили запрет на проведение абортов, не имеем на это права. Но мы действительно рекомендовали частным центрам не заниматься абортами. Причин несколько. Первая — осложнения, которые возникают после процедуры. Женщины после аборта требуют особого наблюдения, которое не всегда проводится частными центрами. Вторая — закон («Об основах охраны здоровья граждан…» — прим. ред.). Он гласит, что перед абортом, проводимым по желанию женщины, должны пройти консультации у гинеколога, а также «неделя тишины». Мы фиксировали факты нарушений частными центрами требований закона, следовательно, понимаем, что частная медицина не особо заинтересована в пролонгировании беременности. Вы представляете, чтобы в частном центре пришедшей женщине посвятили часа-полтора только на разговор, а потом еще дали «неделю тишины»?

Ряд клиник поддержали нашу мысль и сами отказались от лицензии на аборт.

— Вы разбираетесь, почему вообще женщины идут на аборт? Если ей нечем, например, накормить ребенка, то как ей поможет «неделя тишины»?

— Чаще всего включаются социальные факторы: непонимание в семье, отсутствие партнера, когда женщина переживает, что не справится с малышом одна. Здесь медицине сложно повлиять, наша задача — чтобы роженицы и дети были здоровы, и мы этим плотно занимаемся.

Что касается социальной сферы, то тут большую поддержку оказывает мэрия столицы РТ, силами проекта «Добрая Казань». Женщине, которая шла на аборт, но в итоге оставила беременность, помогут с подгузниками, кроваткой, коляской, вплоть до устройства малыша в детский садик.

«Большую поддержку оказывает мэрия столицы РТ, силами проекта «Добрая Казань». Женщине, которая шла на аборт, но в итоге оставила беременность, помогут с подгузниками, кроваткой, коляской, вплоть до устройства малыша в детский садик»

«Большую поддержку оказывает мэрия столицы РТ, силами проекта «Добрая Казань». Женщине, которая шла на аборт, но в итоге оставила беременность, помогут с подгузниками, кроваткой, коляской, вплоть до устройства малыша в детский садик»

— Большой проблемой является и бесплодие. Специалисты утверждают, что количество бесплодных пар, которые могут забеременеть только с помощью ЭКО, растет с каждым годом. Сколько таких процедур проводится в Татарстане, насколько это успешный метод?

— Есть масса причин, по которым пара не может самостоятельно родить ребенка. Это не только бесплодие, но и привычное невынашивание беременности, хронические инфекции, антифосфолипидный синдром, причин может быть множество. Но ЭКО показано не всем. В год в республике проводится порядка 4 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Если мы достигаем 35 процентов эффективности данной процедуры, то уже хорошо. Процедура дорогостоящая, и государство выделяет квоты по ОМС, но ее можно также провести на платной основе. Стоимость одной попытки составляет около 200 тысяч рублей.

— Количество «детей из пробирки» растет по экспоненте год от года?

— Не могу сказать, что по экспоненте, но процедура современная, она действительно дает серьезную надежду парам обрести ребенка.

«Возводится большая поликлиника в «Салават Купере», рассчитанная на обслуживание 60 тысяч пациентов»

«Возводится большая поликлиника в «Салават Купере», рассчитанная на обслуживание 60 тысяч пациентов»

О медицинских стройках

— Какие стройки запланированы на этот год?

— Возводится большая поликлиника в «Салават Купере», рассчитанная на обслуживание 60 тысяч пациентов (сейчас в «Салават Купере» проживают 30 тысяч человек), сосудистый центр в сабинской центральной районной больнице. Это будет межрайонный многопрофильный центр, который охватит не только Сабинский район, но и весь куст — Арский, Балтасинский, Тюлячинский, Атнинский районы, работать он будет в тесном контакте с Межрегиональным клинико-диагностическим центром (МКДЦ).

Разрабатывается проект строительства городской детской больницы №1 Казани, это крайне необходимое лечебное учреждение как для столицы, так и в целом для республики. Это будет аналогичный ДРКБ центр третьего уровня помощи, расположится в красивом месте, на берегу Казанки.

В Альметьевске на средства ПАО «Татнефть» строится новый перинатальный центр третьего уровня, который будет обслуживать юго-восток республики, Нижнекамск. Сдать его планируется к концу 2025 года. Это будет республиканское учреждение.

Также из больших проектов — возведение городской больницы №5 в Набережных Челнах. Планируется современная, многопрофильная больница, надеемся начать строительство в этом году.

«Мы выявляем больше пациентов с раком на ранних стадиях, первой и второй, что дает нам возможность эффективно пролечить человека и гарантированно сохранить ему жизнь на годы»

«Мы выявляем больше пациентов с раком на ранних стадиях, первой и второй, что дает нам возможность эффективно пролечить человека и гарантированно сохранить ему жизнь на годы»

О росте онкологии, «узких местах» РКОД и продолжительности жизни мужчины-финна

— Несколько вопросов в формате блица. Топ-5 причин смертности в Татарстане сейчас?

— Болезни сердечно-сосудистой системы — 1-е место, онкология — 2-е, внешние причины — 3-е (сюда входят ДТП, например, суициды и так далее). На 4-й строчке — болезни органов пищеварения, в том числе циррозы, на 5-й — органов дыхания. Прежде всего это ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких.

— Онкология по-прежнему на 2-м месте. Почему столько заболевших?

— Рост количества онкозаболеваний в цивилизованном мире закономерен: чем дольше человек живет, тем больше шансов у него дожить до «своего» рака. Это первый момент. Второй — в более качественной диагностике и системе диспансерного наблюдения. Мы выявляем больше пациентов с раком на ранних стадиях, первой и второй, что дает нам возможность эффективно пролечить человека и гарантированно сохранить ему жизнь на годы. Закономерно, что при росте количества выявляемого рака у нас снижается смертность от него. За счет чего? За счет своевременного выявления и, соответственно, лечения.

— Наши читатели жаловались, что долго ждут помощи в РКОД, что онкодиспансер задыхается от наплыва работы. Будете ли разгружать его?

— Мы уже расширили некоторые процессы на диагностическом этапе путем перераспределения определенных ресурсов на филиалы РКОД, на многопрофильные больницы. Взять, например, онкоскрининг. При диспансеризации сдают кал на скрытую кровь, если анализ положительный, то пациента направляют на колоноскопию. Раньше все эти манипуляции проводили в онкодиспансере. Сейчас анализ и при необходимости скрининг проведут в иных медицинских учреждениях.

«Думаю, государство должно пока формировать у жителей культуру внимания к своему здоровью»

«Думаю, государство должно пока формировать у жителей культуру внимания к своему здоровью»

— Мы стремимся увеличить ожидаемую продолжительность жизни. А готов ли регион к последствиям, росту заболевших Альцгеймером, деменцией? Развивается ли гериатрическая служба?

— Да, на базе госпиталя ветеранов войн действует первый в республике гериатрический центр, специализированные отделения развернуты в РКБ, ГКБ №7, гериатрические койки есть в Сабинском, Высокогорском районах. Для пожилого населения создаются условия комфортной помощи.

Но качество жизни и в пожилом, и в трудоспособном возрасте определяет здоровый и активный образ жизни. В профилактической медицине наше будущее. Есть две показательные модели. Скажем, лет 35 назад средняя продолжительности жизни мужчины-финна составляла 55 лет. Женщина жила намного дольше. Почему? Потому что мужчина-финн ел, пил, рубил лес и ложился спать. И никто не учитывал, что он ел, как часто и как много пил, насколько активный образ жизни вел в перерывах между рубкой леса. Сейчас система поменялась, в Финляндии продаются продукты без ГМО и без использования удобрений, а жителей замотивировали на спорт: каждый дееспособный житель должен за год заниматься спортом более 300 часов. Если не выполняешь, лишаешься ряда преференций, например скидок при оплате ЖКХ и так далее. Как итог — средняя продолжительность жизни в стране приближается к 80 годам!

Далее возьмем сингапурскую модель здравоохранения. У них средняя продолжительность жизни стремится к 82 годам. Медицина там вся платная, но есть некоторые субсидии от государства при прохождении диспансеризации. Как это работает? Житель Сингапура попадает в больницу с острым состоянием. И далее два сценария: если он проходил диспансеризацию, то есть заботился о своем здоровье, то государство оплатит ему часть лечения. Если нет — оплата ляжет полностью на человека. Жители Сингапура сами отвечают за профилактику острых состояний.

Что же у нас? Бесплатная диспансеризация, за показатели которой отвечают врачи, а не жители. Это мы, врачи, должны уговорить ригидных пациентов, которые два и более года не посещали никакие лечебные учреждения, прийти на диспансеризацию! Думаю, государство должно пока формировать у жителей культуру внимания к своему здоровью. Сменится поколение, и это станет нормой. Человек сам должен задумываться о своем здоровье, о том, хочет ли он ближайшие 20 лет гарантированно прожить спокойно, не заболеть серьезно, не умереть от инфаркта, инсульта, онкологии.

— Вы как министр себя кем ощущаете — менеджером, реформатором, ученым, трансплантологом? О чем мечтаете?

— Я мечтаю, чтобы татарстанская система здравоохранения вошла в число 10 лучших в России. Приближаемся к этой десятке, да, но, например, мы сейчас только на 19-м месте среди всех субъектов по ожидаемой продолжительности жизни. В принципе, это абсолютно достижимая цель при хорошей постановке процессов работы и прежде всего при развитии профилактической медицины. Это основное.

— Профилактика — ключ к долголетию?

— Совершенно верно.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 64

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.