«Когда автопилот вылез и начал разговаривать с вами простым человеческим языком, у людей случился шок. С одной стороны, здорово, когда ты можешь общаться с машиной как с равным, но с другой — страшно», — объяснял директор «Яндекса» по стратегическому маркетингу, почему развитие нейросетей тормозят не только технологические факторы, но и психологические. На своей визионерской лекции «Что остается от хайпа потом: о пользе пузырей и вреде мифов» в Иннополисе он рассказал, что должно произойти с искусственным интеллектом в ближайший год. Основные тезисы — в материале «БИЗНЕС Online».

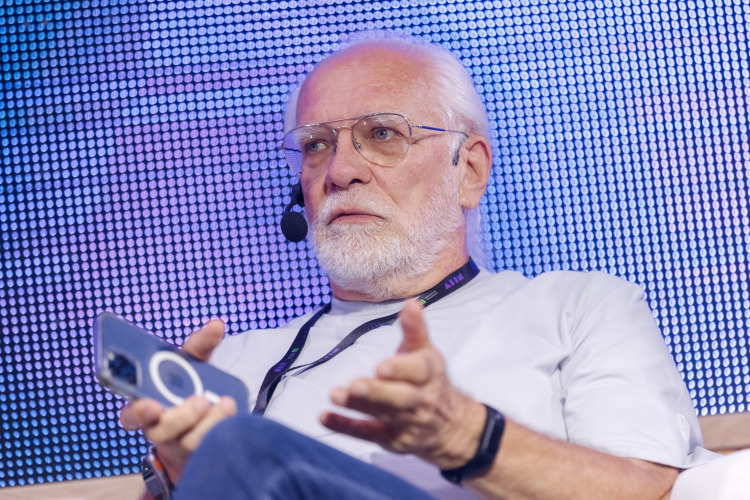

Андрей Себрант: «Работу отнимет не алгоритм, а коллега, овладевший им раньше вас»

Андрей Себрант: «Работу отнимет не алгоритм, а коллега, овладевший им раньше вас»

«Работу отнимет не алгоритм, а коллега, овладевший им раньше вас»

«Мне не очень нравятся все эти разговоры о футурологии, визионерстве и предсказаниях будущего — потому что жизнь их опровергает. Покажите мне крупного визионера, который рассказывал что-нибудь о ChatGPT полтора года назад», — сразу предупредил слушателей директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» на собственной визионерской лекции «Что остается от хайпа потом: о пользе пузырей и вреде мифов» в Иннополисе. Он приезжал на конференцию по искусственному интеллекту AI IN 2023, модерировал пленарную сессию, был участником нескольких дискуссий, а в собственном выступлении рассуждал о том, как ИИ изменит и не изменит наше будущее.

Ключевые тезисы его выступления выглядели так:

ИИ бояться — в лес не ходить. Спикер начал с психотерапевтической части, доказывая слушателям, что качественное изменение технологий, которое мы сейчас проживаем, неизбежно, нормально и к этому придется адаптироваться. Такое в истории уже было не раз: когда появились первые машины, люди требовали, чтобы они ехали со скоростью человека, который шел по краю дороги с красным флагом. «ИИ сегодня такой же экзистенциальный кризис для всего человечества, — отмечал спикер. — Сейчас в автокатастрофах гибнут около миллиона человек за год, мы придумываем новые средства безопасности, но никто не пытается „спасти“ этот миллион и остановить автомобильное движение. Если мы это сделаем, погибнет намного больше людей». Музыканты в свое время панически восприняли систему звукозаписи, а сейчас технологии позволяют музыке сопровождать нас во всех сферах и сосуществовать с человеком. «Работу отнимет не алгоритм, а коллега, овладевший им раньше вас», — резюмировал докладчик.

Себрант Андрей Юлианович — директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс». Кандидат физико-математических наук, профессор ВШЭ.

Родился 21 ноября 1954 года в Москве.

В 1977-м окончил Московский физико-технический институт. По окончании вуза трудился в филиале Института атомной энергии им. Курчатова — ТРИНИТИ (занимался исследованием взаимодействия лазерного излучения с поверхностью твердого тела).

В 1989-м начал активную работу в международных образовательных интернет-проектах.

С января 1995-го по август 1999-го занимал пост директора по маркетингу одной из первых российских интернет-компаний «Гласнет» (GlasNet ISP).

Работал коммерческим директором отделения компании «Голден Телеком».

С 1997 по 2001 год был редактором российского отделения американского мультимедийного интернет-портала About.

С 2001-го по настоящее время — главный редактор профессионального журнала «Интернет-маркетинг» (с момента основания).

В 2001–2003 годах являлся генеральным продюсером и директором по стратегии российского отделения Lycos Europe, крупнейшего на тот момент интернет-портала в Европе. Также принимал участие в разработке и продвижении таких известных российских интернет-проектов, как List.ru, Internet.ru, Listovka.ru, работал в американском онлайновом гиде по России, создавал портал «Поле.ру».

С начала 2004 года является сотрудником компании «Яндекс». Пришел на должность директора по специальным проектам, затем занял пост директора по маркетингу, на котором трудится и сейчас.

Член Internet Society, ICANN, координационного совета Российской академии интернета, правления РОЦИТ.

Из мира мобильников — в мир нейросетей. «Сейчас в среднем человек проверяет свой телефон 144 раза в день. 89 процентов людей тянутся к своему устройству в первые 10 минут после пробуждения утром. Это американские данные, но поверьте, мы не сильно от них отличаемся», — констатировал Себрант, объясняя, что мы уже лет 10 живем в так называемом мире mobile first, в котором все продукты и сервисы оптимизируются под мобильный формат. А следующие 10 лет, по прогнозам спикера, уйдут на построение мира AI-first, где в приоритете будет искусственный интеллект. Причем гендиректор Google давно предупреждал, что использует в своей поисковой системе ИИ, но всем было все равно, что у него под капотом, пока не произошел один переломный момент.

«Когда автопилот вылез и начал разговаривать с вами простым человеческим языком, у людей случился шок», — продолжал Себрант. По его словам, людям гораздо проще было поверить, что по ту сторону монитора сидит айтишник или система, которая отвечает по готовому скрипту, но не нейросеть. «С одной стороны, здорово, когда ты можешь общаться с машиной как с равным, но с другой — страшно. Поэтому мы сейчас претерпеваем скорее психологические изменения, чем технологические», — резюмировал спикер.

«Когда автопилот вылез и начал разговаривать с вами простым человеческим языком, у людей случился шок»

«Когда автопилот вылез и начал разговаривать с вами простым человеческим языком, у людей случился шок»

Линейная экстраполяция или технологическое пророчество

А что будет дальше? Если все уже существующие тенденции и закономерности развернуть на ближайший год, получится вот что:

Мультимодальность. В диалоге с чатом появятся новые переменные: графики, картинки, звуковые фрагменты, видео, 3D-сцены, генерация виртуальных миров и все на свете.

Еmbodiment. Точного русского перевода этого слова не нашел даже Себрант, но речь идет о помещении сложных мультимодальных моделей внутрь конкретной железяки. ИИ не будет заперт в коробочке-компьютере, а начнет управлять реальными объектами физического мира. «Чтобы было страшнее, возьмем человекоподобного робота, — предложил спикер. — Это не уровень общения на уровне записанных команд с современным роботом-пылесосом, который не может даже нормально стул объехать. Это разговор на тему „сходи на кухню, найди в холодильнике яблоки, пощупай, те, которые твердые, порежь и принеси, а по дороге пни кота, что-то он орет“». Сейчас это реализовать сложно, но над этим уже работают сильнейшие команды США и Китая.

Платформенность. «Мне смешно, что до сих пор люди обсуждают, что искусственный интеллект не может справиться с простейшей арифметикой. Он и не должен! Зачем ему справляться с арифметикой, более сложной математикой, если можно подключить модуль», — говорил спикер. На самом деле чат — это лишь интерфейс, платформа, а не готовый универсальный продукт для любого рода запросов. Для решения узкопрофильных задач есть подключаемые модули.

Дистилляция. Слухи о том, что запросы к чату и нейросетям очень дорого обходятся и требуют киловатт энергии, не всегда правдивы. Себрант напоминает, что существуют сжатые, дистиллированные версии нейросетей, которые потребляют чуть больше энергии, чем демонстрация видео. Более того, некоторые из них уже сейчас можно использовать автономно на компьютерах и смартфонах — вообще без подключения к интернету.

Демократизация. Нейросети становятся новыми каналами управления окружающей действительностью. «Выходит человек из бара на Рубинштейна, бьется головой о столб и говорит: „Домой!“ Через три минуты к нему подъезжает такси и отвозит домой! Это вполне решаемая задача: человек вышел, попал на камеры, при желании его можно идентифицировать. Если он идентифицирован, известно, куда обычно ездит, когда заказывает такси. Ну а то, что он сказал „Домой!“ фонарному столбу, — кто мешает умному городу иметь микрофоны?» — нарисовал Себрант один из сценариев будущего.

Нейросети становятся новыми каналами управления окружающей действительностью

Нейросети становятся новыми каналами управления окружающей действительностью

Будущее не за IT

«Перестаньте воспринимать IT, куда все хотят войти, как работу с информацией», — призвал Себрант слушателей. По его словам, это уже не IT (информационные технологии), а OT (Operational technology, операционные технологии). Они не выводят информацию, а принимают конкретные решения. И это произошло во многом благодаря тому, что человеческий язык стал новым языком программирования.

И препятствия для его развития не столько технологические, сколько психологические: в головах людей срабатывают предохранители, которые не позволяют им активно пользоваться технологиями. Например, недоверие к качеству массивов информации и их сохранности. Или даже сложность делегирования задач алгоритму. «Подчиненного можно вызвать, наорать и наказать, тут сразу ясно, на ком ответственность, а как быть с алгоритмом? Я отдал задачу алгоритму, получилось плохо, это значит, что я виноват?» — объяснил Себрант.

Есть и искажения в восприятии ИИ, которые могут привести к сильнейшему разочарованию в технологии. Одно из них — восприятие ИИ как источника высших знаний. Многие уверены, что нейросети прочитали информацию со всего интернета и потому обладают ценнейшим ресурсом, но на практике это не так. Другие распространенные заблуждения: вера в объективность суждений ИИ и в непогрешимость ответов на запросы. Люди считают, что компьютер не может ошибаться.

«Больше всего будут беситься те люди, которые обожествляют машину. Они станут видеть, как божество ошибается, и будут его свергать», — резюмировал Себрант свою лекцию высказыванием психолога Даниэля Канемана.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.