В театре им. Качалова попытались разгадать «Чудо святого Антония». Именно так называется новый спектакль Ильи Славутского, премьера которого состоялась на малой сцене КАРБДТ под занавес сезона. Режиссер вдохновился одноименной пьесой Мориса Метерлинка, но месседж драматурга до зрителя, увы, не донес. Почему — разбиралась корреспондент «БИЗНЕС Online».

Внезапно почившая знатная дама, «безутешные» родственники, приехавшие за внушительным наследством покойной, и блаженный странник, желающий ее воскресить. За нехитрым сюжетом тянется вереница символистских смыслов, побуждающих забыть о повседневном и вспомнить об удивительном призрачном чуде, мелькнувшем и тут же погасшем

Внезапно почившая знатная дама, «безутешные» родственники, приехавшие за внушительным наследством покойной, и блаженный странник, желающий ее воскресить. За нехитрым сюжетом тянется вереница символистских смыслов, побуждающих забыть о повседневном и вспомнить об удивительном призрачном чуде, мелькнувшем и тут же погасшем

Где чудо?

Материал для нынешней премьеры кажется весьма благодатным. Мистическая притча Мориса Метерлинка о жизни и смерти хоть и не столь известна, как другая пьеса драматурга, «Пеллеас и Мелизанда», но не менее привлекательна. В ней много сюжетных приманок. Внезапно почившая знатная дама, «безутешные» родственники, приехавшие за внушительным наследством покойной, и блаженный странник, желающий ее воскресить. За нехитрым сюжетом тянется вереница символистских смыслов, побуждающих забыть о повседневном и вспомнить об удивительном призрачном чуде, мелькнувшем и тут же погасшем. Однако режиссер Илья Славутский решил не утомлять себя и публику символистскими загадками, обратив трагико-сатирическую легенду в легкую бытовую комедию с хеппи-эндом.

Под вопросом оказывается даже связь названия и действия спектакля: чуда как такового на сцене не происходит, а все фантастическое выглядит обыденным. Антоний у качаловцев — не эксцентричный чудак, каким был у Метерлинка, а среднестатистический неприметный мужчина. Вместо зрелищных лохмотьев у него целенькая бежевая ряса с пояском. Вместо босых стоп — аккуратные туфли. Вместо всевидящего ока — квадратные очки. О возможном нимбе даже не помышляешь: голова «святого» прикрыта цилиндром.

Главное, энергетически Марат Голубев не тянет на мятежного полоумного перфекциониста. Да, народный артист РТ громко объявляет себя Падуанским, красиво воздевает палец к небу, назидательно указывает на дверь, где лежит покойная Гортензия, но его жесты лишены внутреннего нерва. Кажется, что Антоний – Голубев и правда приходит в особняк, чтобы разыграть родственников усопшей, так деловито он отыгрывает свою роль.

Тривиальна в сравнении с оригиналом и судьба госпожи Гортензии (искорку благочестивой даме придала харизматичная Антонина Иванова). У Метерлинка после ареста Антония она вновь погибает, снимая вопрос о том, что ее спаситель действительно праведник: смерть героини становится небесной карой за людское неверие. У Славутского же Гортензия продолжает жить, наслаждаясь устрицами, рябчиками и форелью под соусом «Шуберт». В спектакле даже озвучена вполне убедительная теория ее «воскрешения»: доктор (Илья Скрябин) ошибочно констатировал смерть, а лжесвятой, прознав об этом, цинично сыграл на чувствах бедных родственников.

Из инакого на сцене присутствует лишь черный человек в шляпе. Между бытовыми сценами он напоминает гостям о том, что все мирское бренно и важна лишь бесконечность, а в финале уводит Антония из барского дома. В сюжет незнакомец введен режиссером и в программке спектакля указан как Неизвестный. Но и тут особой тайны нет: судя по высказываниям и пышным усикам, это сам Метерлинк (отметим острую живую интонацию Павла Лазарева). Тем более в начале вечера он увлеченно рассказывает публике о фламандском символисте.

Символистский мир пьесы Метерлинка сжимается до тесного дворика дома Гортензии. Там происходит и прощание с госпожой, и ее чудесное воскрешение под блеск молнии-прожектора Дениса Солнцева, и отъезд преподобного Антония в психиатрическую клинику на велосипеде

Символистский мир пьесы Метерлинка сжимается до тесного дворика дома Гортензии. Там происходит и прощание с госпожой, и ее чудесное воскрешение под блеск молнии-прожектора Дениса Солнцева, и отъезд преподобного Антония в психиатрическую клинику на велосипеде

Застольная песня и поминальная пляска

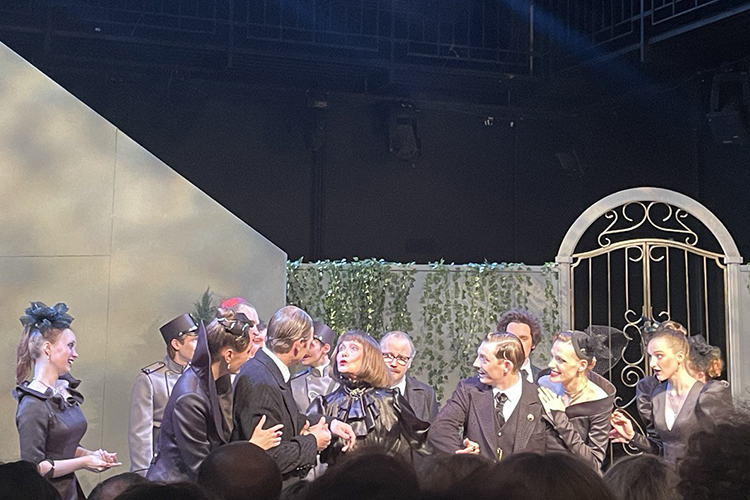

В остальном же символистский мир пьесы Метерлинка сжимается до тесного дворика дома Гортензии. Там происходит и прощание с госпожой, и ее чудесное воскрешение под блеск молнии-прожектора Дениса Солнцева, и отъезд преподобного Антония в психиатрическую клинику на велосипеде. К слову, усилиями Александра Патракова живет богачка весьма скромно: художник поселил ее в половинку картонного дома без окон и крыши, скрасив конструкцию бутафорскими пихтами и лозой винограда на заборе. Единственное, что действительно напоминает о статусе хозяйки, — массивный гроб из белого дуба с позолоченными ручками (он и притягивает зрительский глаз). На остальные объекты роскоши и локации, упомянутые в пьесе, авторы поскупились. Как и на то, чтобы представить спектакль на большой сцене. Малая же домашний персонал, служителей церкви, полицейских, Антония, саму Гортензию и ее многочисленных родственников едва вмещает.

При этом герои визуально уменьшают ее еще больше: вычурно машут руками, нарезают круги у входа вместо того, чтобы сразу гуськом просочиться в дом. Незатейливая пластика Марселя Зинатуллина — еще одна вещь, разрушающая тайны пьесы Метерлинка: а именно важнейшее для драматурга таинство смерти. Чуда преображения не случилось: усопшую в театре им. Качалова по традиции провожают танцами — удалым «зеркальным» дуэтом Антония и домоправительницы и массовым барочным ансамблем с чопорными реверансами и угловатыми положениями рук. Антония, кстати, тоже арестовывают по-качаловски: прежде чем сковать его наручниками, комиссары бойко встают в эпольман. В неудержимом желании плясать героев не смущают даже узкие коктейльные платья и тесные пиджаки от Елены Четвертковой, стесняющие движения.

Не забыли на прощании с псевдопокойницей и спеть (это уже заслуга хормейстера театра Леонида Тимашева). Чтобы разрядить ситуацию, герои напевают «Форель» Шуберта, а перед воскрешением и в финале «Чуда…» нестройным хором запевают «Аве Марию» Баха – Гуно. Выбор музыки к спектаклю тоже оставляет вопросы. Если песню Франца Шуберта еще можно оправдать наличием форели на парадном завтраке (хотя, по правде говоря, выглядело это безвкусно, в частности из-за издевательского пения вполголоса), а «Аве Марию» принять как популярную универсальную молитву, то как прозрачные инструментальные опусы Баха связаны с символистским текстом — неясно. При этом современной Метерлинку музыки в спектакле нет.

На выходе из зала не ощущаешь сильных чувств, которые пробуждает текст Метерлинка: щемящего чувства вины за судьбу блаженного праведника или презрения к лицемерным родственникам барыни, прибывшим делить наследство

На выходе из зала не ощущаешь сильных чувств, которые пробуждает текст Метерлинка: щемящего чувства вины за судьбу блаженного праведника или презрения к лицемерным родственникам барыни, прибывшим делить наследство

Без сильных чувств

Песни и танцы, а также бесконечные повторы слов и фраз (еще один привычный штамп от Качаловского театра) безжалостно крадут строки у подрезанного «Чуда святого Антония»: двухактную пьесу Славутский-младший сжал до одного акта. Под нож режиссера попали реплики второстепенных героев, в частности похорошевшей служанки Гортензии, которая искренне верит Падуанскому. Эти купюры особенно расстроили: Виргиния Миляуши Ахматовой — одна из самых убедительных актерских работ, объединивших органику интонации, мимики и жеста.

И все же на выходе из зала не ощущаешь сильных чувств, которые пробуждает текст Метерлинка, — щемящего чувства вины за судьбу блаженного-праведника или презрения к лицемерным родственникам барыни, прибывшим делить наследство. И главное — катарсиса от свершившегося чуда. Оно тонет в особенностях режиссерской драматургии, не давая зрителю уверовать и увидеть ту самую бесконечность.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.