Однопартийные системы с несменяемой властью исторически нежизнеспособны, но правящая бюрократия не терпит никакой оппозиции, уверен экс-депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. В своем блоге для «БИЗНЕС Online» он доказывает, что развитие инновационной системы нашей страны идет хаотично и не соответствует мировым тенденциям и отдавать Чубайсу $10 млрд не стоило.

«Инновации — это, вообще говоря, превращение знаний в деньги»

«Инновации — это, вообще говоря, превращение знаний в деньги»

ПРАВЯЩАЯ БЮРОКРАТИЯ НЕ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНого ПРОЕКТа

Опять начну с читателей, которые пожурили меня за аполитичность, за то, что я индифферентно отношусь к поправкам в Конституцию РФ. Выскажу сначала достаточно общее для меня суждение. Моя базовая оценка (и я ее неоднократно повторял), что в любых живых системах главная мера — хаоса и порядка, в том числе и в цивилизациях, и в странах. В этом плане однопартийные системы с несменяемой властью, которые были созданы в Советском Союзе, а сейчас работают в Китае и России, исторически нежизнеспособны. То есть таковые на самом деле не создают автоматической оптимизации хаоса и порядка, в них нет встроенных механизмов, а в любых успешных и живых системах обязательно есть встроенные механизмы — оптимизации соотношения хаоса и порядка. Подобное для меня было достаточно очевидно и в 1990 году, и сегодня я придерживаюсь этой точки зрения: исторически система без такого механизма нежизнеспособна.

В России однопартийную систему строила бюрократия, она стремилась получить всевластие в стране, прежде всего силовая бюрократия. Соответственно, требовалось сконструировать, создать, реализовать вторую партию или блок — антибюрократический в своей основе, такой, который опирается на людей, создающих собственность, а не делящих и отнимающих. Понятно, что если мы строим в стране на самом деле исторически необходимую систему, ее ядром должны стать организационно состоятельные люди: мелкие и средние предприниматели, ученые, инженеры, творческая часть учителей и врачей и т. д., то есть те, кто, так или иначе, генерирует интеллектуальную и иную собственность. Понятно, что среди них наиболее организованные и одновременно располагающие ресурсами для того, чтобы сконструировать подобного рода систему, — это предприниматели.

Потому, занявшись политикой, я предпринял две попытки создать такую партию, хотя вначале пытался «Яблоко» повернуть в данном направлении — не в социал-демократическом, а в сторону лагеря «прибавить и умножить», лагеря творцов, созидателей собственности. Получилось не очень успешно. После этого дважды создавал Партию развития предпринимательства, но она оба раза была достаточно твердо Кремлем пресечена. Первый раз у нас получилось поучаствовать в федеральных выборах, но потом уже до участия в выборах нас просто не допускали — ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

В результате я пришел к выводу, что на данном историческом этапе правящая бюрократия не позволит создать альтернативного проекта, который действительно мог бы сформировать полноценную двухпартийную систему, двухблоковую систему, реализующую принцип автоматической оптимизации хаоса и порядка.

«Я достаточно уверенно решил для себя, что на пару избирательных циклов действительно полноценную оппозицию создать в России не удастся»

«Я достаточно уверенно решил для себя, что на пару избирательных циклов действительно полноценную оппозицию создать в России не удастся»

ЭТА ИДЕЯ ПРИМЕНИМА И В ЭКОНОМИКЕ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО В ЭПИДЕМИЯХ

Какое время может просуществовать ныне действующая в нашей стране система, никто сказать не может. Если она в принципе долгосрочно нежизнеспособна, то из такого не следует, что не может 10, 20, 70 лет просуществовать. Факты показывают, что данная история не короткая. Отчасти это связано с тем, что каждая из стран — и Россия, и Китай — живет не изолированно. Они часть общей цивилизационной борьбы за оптимизацию хаоса и порядка. В известной степени КНР с точки зрения экономики имела достаточно паразитическую систему. То есть Поднебесная, экспортируя огромное количество товаров, получала всю необходимую информацию о ценах. Даже если ее внутренняя система в плане соотношения хаоса и порядка неправильная, все необходимое для успешного развития страна получала. Отчасти подобное касается и России.

Вывод такой: исторически все равно все придет к этому, но, по-видимому, не на данном отрезке. И я достаточно уверенно решил для себя, что на пару избирательных циклов действительно полноценную оппозицию создать в России не удастся.

Отсюда достаточно очевидное решение лично для меня — основную часть усилий перенести из политики в науку, которая мне не менее интересна, а чисто интеллектуально — даже больше, чем политика.

А в науке, в экономической науке, на мой взгляд, интересна и значима на данном этапе как раз динамика взаимодействия хаоса и порядка с целью оптимизации для более эффективного развития. На эту тему хороших теорий в мире нет, ни одной приличной. Лишь какие-то фрагменты мои коллеги и я делаем на данном этапе, какие-то отрывки появляются и в других частях планеты.

Наверное, кто-то думает: раз теория, значит, ничего полезного практически не сделаешь, но это на самом деле не так. Как только появляются какие-то идеи, какие-то фрагменты, можно пробовать применять их уже и на практике.

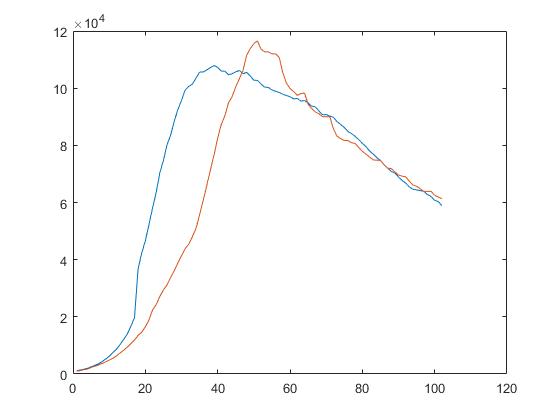

Например, привожу еще раз свой график числа больных в Москве по факту и по модели, которую я посчитал.

График. Москва — модельное и реальное число больных коронавирусом

Еще раз говорю, что мне неизвестны никакие расчеты и оценки, которые выполнены лучше, то есть все вместе взятые искусственные интеллекты не смогли эти расчеты выполнить качественнее. Почему? Потому что я к самой что ни на есть стандартной эпидемической модели прибавил очень простую, но, как оказалось, эффективную идею, гипотезу, что наши власти будут действовать средне-бездарно в части управления борьбой с эпидемией. Это значит, что из хаоса действий властей разных стран можно попытаться формально просчитать кривую уже упорядоченного средне-бездарного управления.

Вообще говоря, данная идея применима и в экономике, необязательно в эпидемиях. И она дает достаточно хорошие результаты, что подтверждает практика.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ИДЕТ ХАОТИЧНО И НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

Вторая, может быть, более существенная вещь на будущее — это инновационное развитие, инновационная диверсификация экономики России или отдельных ее регионов. Понятно, что в части развития инноваций идет опять-таки сочетание хаоса и порядка.

В «Вестнике» Академии наук опубликована статья «Опора национальных проектов на национальную инновационную систему как необходимое условие их реализации». Базовым ее идеологом и собирателем информации выступил кандидат экономических наук Сергей Некрасов, а не я, тем не менее мой вклад там тоже есть. Хочу некоторые фрагменты данной статьи и несколько таблиц из нее привести на сайте «БИЗНЕС Online». Например, вот такую таблицу:

==table2249==

Инновации — это, вообще говоря, превращение знаний в деньги, причем не просто знаний, а таких, что формализованы в интеллектуальную собственность. Одной из мер наличия интеллектуальной собственности являются патенты. И по тому, сколько патентов выдается в год в стране и в мире в целом по каждой отрасли, можно судить, куда движется инновационное развитие мира через 5–15 лет. Сегодня выдали патенты, через какое-то время часть из них будет работать. Если, допустим, они выдаются в основном по компьютерным технологиям, это значит, что в рамках движения к экономике знаний доля компьютерных технологий в реальном ВВП будет расти через 5–15 лет.

Если мы обратимся к сравнению мира и России (а на таблице 2 показана структура патентов в мире и в РФ), то обнаружим, что российское генерирование знаний и инноваций абсолютно не соответствует мировым тенденциям:

==table2250==

Так, ничего похожего на доминирование в мире нанотехнологий нет, а в России они в силу в значительной степени случайных обстоятельств оказались доминирующими. То есть развитие инновационной системы РФ идет достаточно хаотично и не соответствует ни мировым тенденциям, ни структуре выбора локомотивных отраслей, о которых я писал на страницах «БИЗНЕС Online». Это означает, что надо призадуматься, кого из инноваторов поддерживать больше, а кого, может быть, меньше. Надо ли было $10 млрд отдавать Анатолию Чубайсу на нанотехнологии? На мой-то взгляд, очевидно, что нет, что это решение оказалось абсолютно неверным.

Если мы хотим попытаться дальше действовать более разумно, необходимо учитывать приведенную в таблице 2 информацию. Понятно, что это касается прежде всего всей страны, но и регионов в том числе: любой регион, который затевает Иннополис и, в принципе, инновационные изменения экономики, должен данными сведениями как минимум владеть и использовать их, понимать, что естественным образом развивается система генерированных знаний, инноваций вот таким способом, а желаемая все-таки несколько иная.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО И В ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ

Как можно попробовать построить желаемую инновационную систему для России? Прежде всего, конечно, надо посмотреть, что наиболее динамичное в этой части делают разные страны.

Ведущие технологические области для трех ведущих стран и РФ (страны расположены в порядке убывания количества ежегодно получаемых патентов):

По таблице 3 понятно, что структура, допустим, тех же американских и китайских инновационных систем доминирующим, наиболее продвинутым тенденциям в мире вполне соответствует, а структура российских патентов, которые формально отражают развитие инновационной системы, ни мировым тенденциям, ни любому раскладу локомотивных отраслей не соответствует. Если кому-то не нравится, как я определяю локомотивные отрасли, он может попробовать сам их назвать. И все равно быстро выяснится, что не соответствует структура российской инновационной системы тому, что на самом деле нужно стране. Это частная история, которая тем не менее показывает, как можно даже при отсутствии сегодня полноценной теории, оценивающей правильную меру хаоса и порядка в экономике, в том числе и в экономике знаний, понимать, как естественно и как хаотически развивается российская инновационная система, как ее можно корректировать, чтобы она лучше соответствовала правильному локомотивному развитию.

И это не только всей страны касается, на самом деле подобное может быть достаточно разумно применено и в оценке регионального вектора развития.

Вот так я мыслю на сегодняшний день. Вот почему мой предыдущий блог был действительно достаточно аполитичным. Полагаю, что результат усилий, которые я мог бы сегодня прилагать в сфере политики, был бы минимален. Для меня достаточно очевидно, что принятые изменения в Конституцию России никакого значимого эффекта для страны и ее развития иметь не будут, они не изменят всевластия бюрократии.

При этом раз за разом меня радуют заявления вице-премьера России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова. Например, про инфраструктуру. Я на сайте «БИЗНЕС Online» неоднократно писал, что если власти в нашей стране не знают, не понимают, как правильно вкладываться в локомотивные отрасли, то как минимум можно деньги, вместо того чтобы прятать их в кубышку, перечислять их в фонд национального благосостояния (ФНБ), вкладывать в инфраструктуру, то есть быстрее дороги строить, быстрее привести в порядок инженерные сети в городах, чтобы было меньше потерь электричества, тепла, воды и т. д. Есть очевидные, тривиальные вещи, которые вообще никакой теории особо не требуют. И я обратил внимание, что Борисов о них тоже говорит: надо ускорять вложения в инфраструктуру и, если потребуется, брать для этого средства из ФНБ или можно выпустить какие-то облигации. Так что действительно в федеральном правительстве появились люди, которые правильно понимают, как сложившуюся в экономике ситуацию исправлять в лучшую сторону.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

График и таблицы предоставлены Иваном Грачевым

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 43

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.