Вместе с православными христианами всего мира Пасху накануне отметили и крещеные татары. Единственное, что несколько омрачает их торжество — нехватка священников. Даже при наличии церкви служба или не проводится, или идет лишь на старинном церковнославянском языке. О том, как прошел «Олы көн» (кряшенская пасха) в Мамадышском районе, где много кряшенских сел, — в репортаже «БИЗНЕС Online».

«ХОЧЕТСЯ ЖЕ УСЛЫШАТЬ В ЦЕРКВИ РОДНУЮ РЕЧЬ»

Пасхальная служба в храме Преподобной Ксении Римляныни, что расположена в районном центре — городе Мамадыш, думается, ничем не отличалась от всех праздничных литургий, которые проводит РПЦ в своих церквях по всему земному шару. Те же древние ритуалы, таинства и песнопения, которым уже более тысячи лет. Настоятель храма, благочинный Мамадышского района, протоиерей Димитрий Морозов поздравлял паству с самым главным праздником христианского мира. Под сводами куполов звучало традиционное «Христос Воскресе!». Люди отвечали: «Воистину Воскресе!» Вторили этому заполнившие как внутреннюю часть помещения, так и толпившиеся во дворе мужчины и женщины, которые общались между собой исключительно по-татарски. Татарская речь звучала в том числе и из уст главы района Анатолия Иванова, который пришел в главную обитель Мамадыша поздравить верующих, послушать проповедь настоятеля. Впрочем, увидеть крещеных татар (в отличие от некоторых других представителей этой этнической группы, мамадышские не видят ничего оскорбительного, когда их называют татарами, и родным считают язык великого Тукая) на праздниках в рядах молящихся — это уже рядовое явление. По словам участвующей в торжестве в районном центре Анастасии, они приходят оттого, что не могут удовлетворить свои духовные потребности в родных селах:

«В моей родной деревне церкви нет. В соседнем селе Юкачах построили храм, но праздничной службы в этом году не будет. Говорят, священников не хватает. Один батюшка обслуживает два-три прихода. Не успевает до кряшен доехать. Даже если наша очередь подходит, служба идет на старорусском языке. Хочется же услышать в церкви родную речь. Не остается ничего делать, как ехать в райцентр. Бәйрәм (праздник) все-таки».

Священник, совершающий службу на родном языке, для кряшен исключение, а не правило, причем не только в Мамадышском районе. Как говорят в митрополии, сейчас во всем мире есть всего лишь пять-шесть храмов, где таинства и обряды ведутся по-кряшенски. При прежнем митрополите Казанском и Татарстанском Анастасии привлекали к работе настоятелей-чуваш, так как это язык тюркской группы, близкий к татарскому. Но проблему решить так и не удалось.

«ПОПА ДОЛЖНА ДАТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА, НО ОНА МОЛЧИТ»

Между тем в упомянутых собеседницей «БИЗНЕС Online» Юкачах храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен еще пять с хвостиком лет тому назад. Вроде как никогда не пустует. Да вот беда — постоянного священника действительно нет. По словам главы Шадчинского сельского поселения Валерия Шрыкова, у них в селе есть один паренек Иван Львов, который ходил в церковь с момента ее открытия. Посоветовавшись с прихожанами, его отправили учиться в семинарию, думали, вернется в Юкачи настоятелем, будет работать с приходом. «Ждали с нетерпением возвращения, а Ваня взял, да и женился в Казани. Супруга же ни в какую не хочет переезжать на землю предков своего суженого. Ни новый дом с коровой, который обещают, ни участок земли не прельщает, видимо, новоиспеченную пару», — говорит местный глава.

От безысходности вынуждены были обращаться к батюшке, который окормляет паству сразу трех сел. Он хоть и русский, но жена его кряшенка, поэтому иерей Василий понимает татарский, даже немного разговаривает на языке своей супруги. Пасхальную службу провести в Юкачах в этом году не смог, как он говорит, по уважительной причине. Поэтому в качестве как некой компенсации 1 мая отслужил в селе короткий молебен.

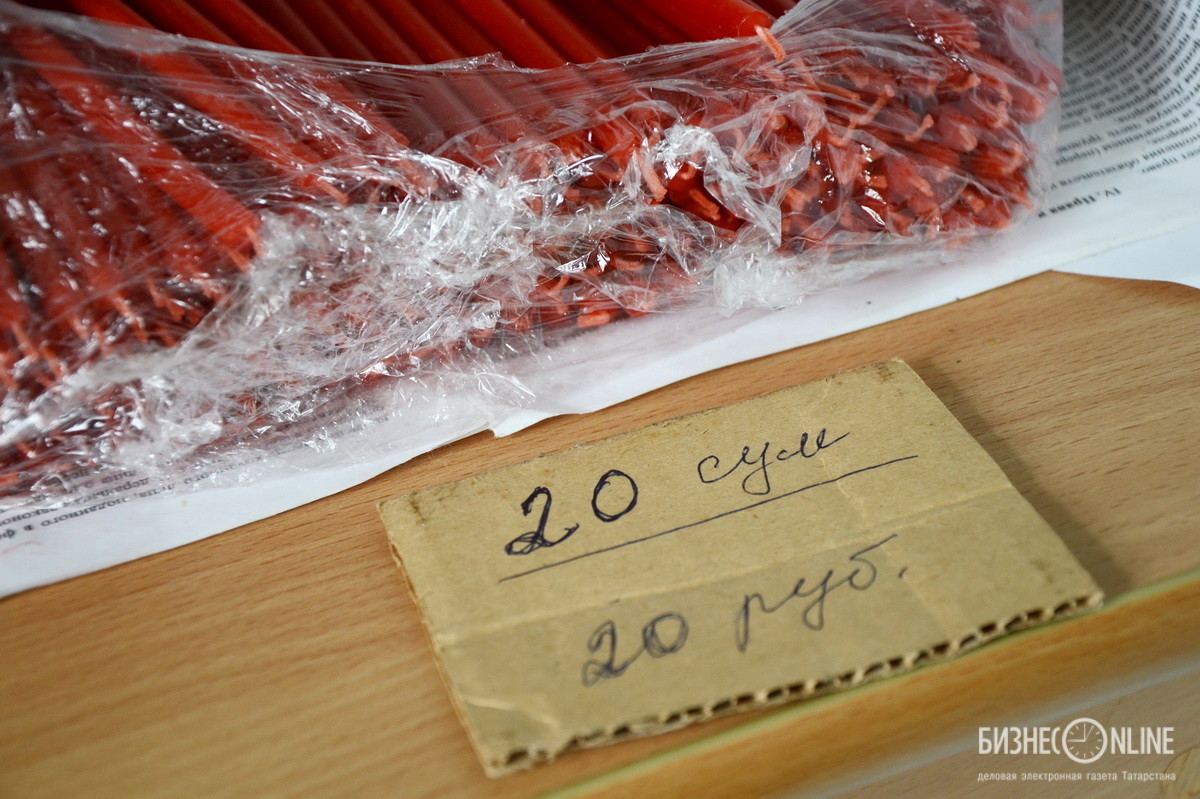

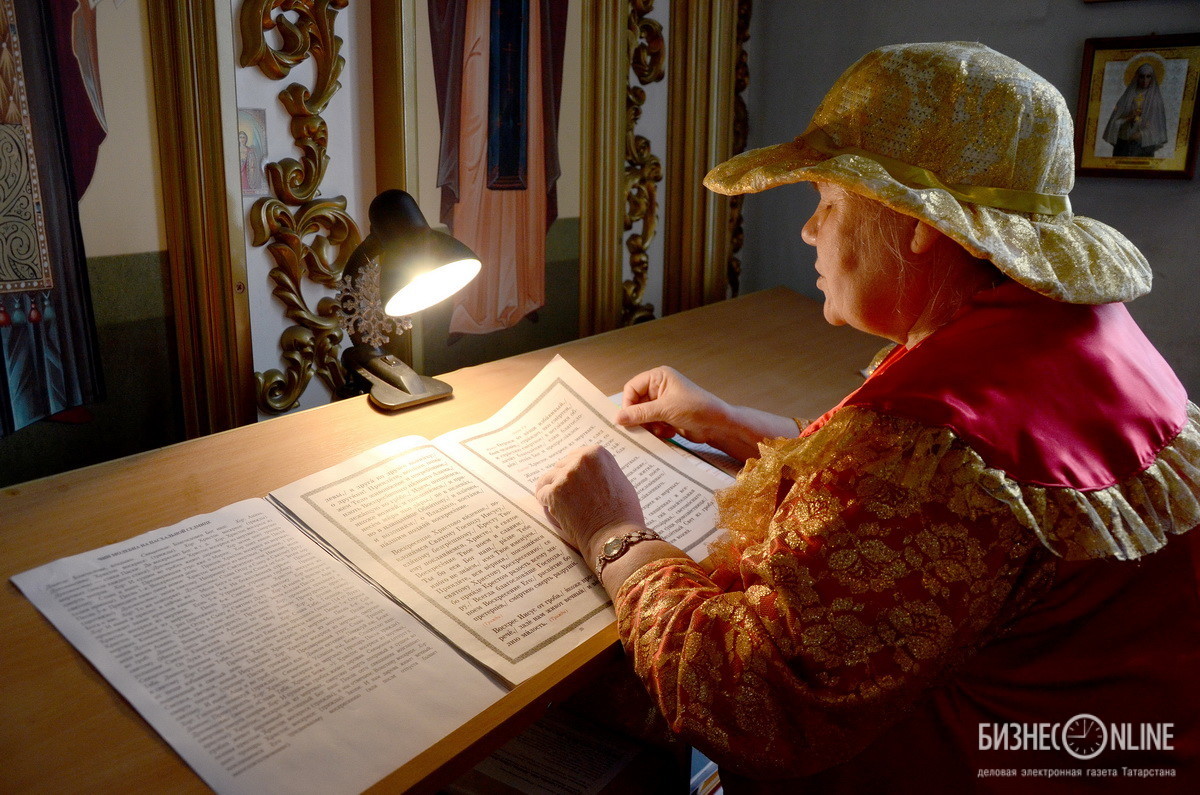

«Я служу в Юкачинском, Сокольском храме, окормляю в Дюсметьево, а также в колонии-поселении Дигитли. В этом году построили церковь в Соколках, третьего мая намечено торжественное открытие. Должен приехать митрополит Феофан. Люди пять лет ждали этого события , попросили провести праздничную литургию. Первая пасха — ну как им отказать, а по канонам я не имею права провести две литургии в один день. Поэтому решили в Юкачах совершить молебен в воскресение. К сожалению, не хватает священников для службы на родном языке, а они нужны. Сюда приезжали из Пестречинского района отец Димитрий Сизов и его брат Геннадий. Провели службу по-кряшенски, раздали книги с молитвами на татарском языке. Как этому радовались прихожане! Было бы прекрасно, если здесь появятся свои кряшенские священники, будут окормлять свой народ. Какие-то возгласы на кряшенском я знаю, но чтобы проповедовать, надо владеть языком в совершенстве. Вся надежда на молодежь», — сетует батюшка.

Ему вторит и пришедшая в церковь прихожанка Марина: «Попа должна дать администрация района, но она молчит». Кто виноват и что делать? Извечный вопрос, заданный в свое время Чернышевским, актуален для церкви Юкачей. Марине остается только эмоционально вспоминать визит в храм братьев Сизовых:

«Недавно приходили кряшенские попы, провели службу. Так все подробно рассказывали, было очень приятно и понятно. А если все понятно, тогда и люди будут ходить в церковь. Когда проповедуют по-нашему, на душе приятно. Свое — это все-таки свое. Ждем не дождемся своего священника. Может, кто из молодых захочет посвятить свою жизнь Богу».

ХРИСТОС НЕ ВХОДИТ В ДОМ, ГДЕ ТЕМНО

Молодые же выбирают светские вузы, не видят себя в рясе, хотя в обрядах участвуют не без удовольствия. Вот и после пасхальной службы, с утра, участвуют в «күкәй җыю» (сборе яиц). В Юкачах этой традиции много лет: уже с пяти утра в деревне дети группами начинают обходить дома, поздравлять односельчан. Те в свою очередь дарят крашеные яйца, конфеты, сладости. Чтобы заслужить угощение, надо поздравить хозяев с праздником Воскресения Христова, сказав громко «Христос терелеп торган!» (Христос Воскресе!) и получить ответ «Чынлап терелеп торган» (Воистину Воскресе)!

Сейчас рядом с детьми ходят их бабушки и мамы, чтобы, если понадобится, защитить чадо от уличных собак. У мамы двоих детей Вероники Абдуллиной, как видно из фамилии, супруг — мусульманин. Несмотря на это, Ленар не только разрешает, но и поощряет своих близких участвовать в сборе яиц. Обычай ведь интересный. Специально на «Олы көн» (Пасху) приехали к теще. В доме накануне всю ночь горел свет. Оказывается, есть такое поверье, что если перед Пасхой в избе будет темно, то Христос не зайдет в гости. Нет ничего хуже, чем не впустить в дом такого знатного путника, как Иисус. Даже в старые времена, когда не было электричества, старались зажигать лучину или керосинку.

Еще одно поверье — Христос 40 дней ходил по земле, поэтому в течение 40 дней ничего нельзя выбрасывать из окна. Якобы можешь в Иисуса попасть по неосторожности. Что интересно, во время праздника в село приходят и пожилые жители соседних татаро-мусульманских деревень. Пасха, как, говорится, объединяет все возрасты, национальности и вероисповедания. 67-летняя Мария Егорова, или как здесь ее называют Мәрҗиа түтәй, вместе со своей 77-летней родственницей Зоей Сафиной (вдова мусульманина) в детстве тоже ходили по домам:

«В голодное время родители разрешали христосоваться лишь с близкими людьми, не ходить к чужим. Ведь достаток был не у всех. У многих яиц даже не было. А сейчас жизнь напоминает рай, все сейчас есть. На столе даже пирмәнкә (пельмени большого размера, которые варят кряшены в Мамадышском районе — прим. ред.) не только по праздникам».

Несмотря на то, что в доме газ, блины на Пасху пекут в дровяной печи. Ее специально не разобрали. Говорят, что такие блины намного вкуснее и ароматнее. Зоя Сафина в этом году не пропускала пост. Все надо делать искренне, веря в единого Создателя, говорит она. А Всевышний всегда помогает:

«Недавно вышла ночью из церкви, думаю, как домой доберусь в соседнюю деревню? Начала уповать на Бога, около меня остановилась машина, шофер говорит: «Апа, куда едешь? Дай я тебя до дома подвезу». И довез. Чудеса есть, если веришь совершенно искренне».

Зоя түтәй вместе с подругой любят петь национальные песни. Их особенностью является содержание. У кряшен на каждый случай жизни есть свои напевы. Исполняют их а капелла, без сопровождения музыкальных инструментов. Для Пасхи существуют свои песни праздничного характера. Специально подобранные стихи призывают веселиться, но и не забывать о Боге. Раньше после «Олы көн» и взрослые, и дети развлекались совместно, кто как мог. Например, устанавливали качели, в селе проходили ярмарки. Сейчас же пасхальный дух поддерживают в основном лишь дети.

«ФРАНЦУЗСКИЙ БИЛЬЯРД» КРЕЩЕНЫХ ТАТАР

Главное развлечение детей — это сбор яиц. Кто быстрее наполнит свою корзину, тот и молодец. «Күкәй җыю» плавно переходит в другую игру — «Күкәй тәгәрәтү» (катание яиц). Здесь мальчики и девочки имеют возможность приумножить свои «трофеи». Суть игры том, что собранные крашеные яйца выстраивают в одну линию, и каждый поочередно, на расстоянии пяти-шести метров бросает в них по одному другое яйцо. В случае попадания оба достаются меткому стрелку. Жаркие баталии разворачиваются около церкви.

Пришедшая на пасхальный молебен местная жительница Луиза Антонова рассуждает в шутку, что французы, возможно, позаимствовали принцип игры в бильярд у крещеных татар, добавив в правила стол, сетку и кий. Кто знает, насколько верна эта историческая гипотеза, но трофеи юных юкачинцев ждет достойная судьба. Мамы, добавив к белку и желтку зеленый лук, испекут вкусные пирожки, поедать которые будут всей семьей еще очень долго.

Всевозможные игры и развлечения продлятся на протяжении всей следующей недели. Ее по традиции РПЦ называют Светлой седмицей. Православным не нужно грустить, необходимо радоваться. Завершатся празднования «Олы көн» в Юкачах уже 7 мая. У местных христиан есть интересный обычай, который называется «Әрәпә». Он приходится на ближайшую субботу. Все село устремится на кладбище поминать усопших предков. Эта традиция есть только здесь. Остальной православный мир Родительский день или Радоницу будет отмечать чуть позднее, во вторник, 10 мая.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 56

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.