Два дня на фестивале им. Нуриева были отданы выступлениям Дортмундского балета. Малоизвестная труппа, несмотря на скромные возможности, представила огромное разнообразие современной хореографии. Известный театральный критик Анна Галайда, специально приглашенная «БИЗНЕС Online» на фестиваль, в своем материале рассуждает о достоинствах и недостатках прошедших спектаклей.

|

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ

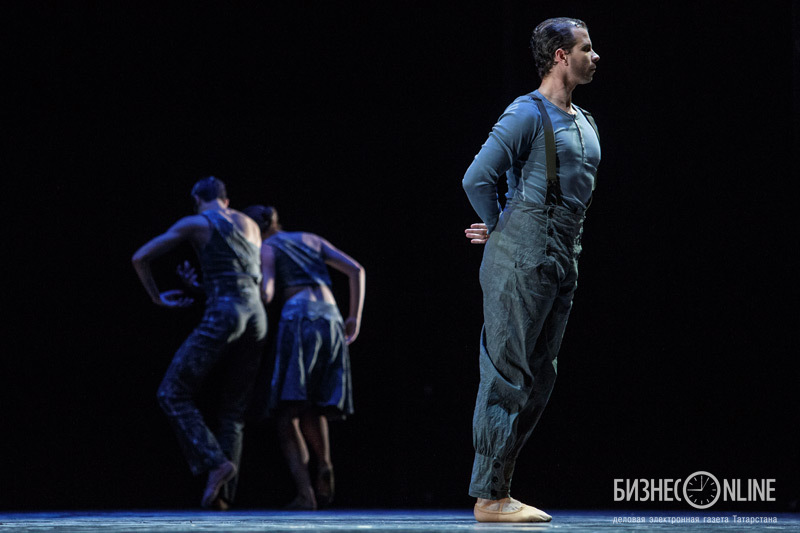

Уильям Форсайт, Ханс ван Манен, Александр Экман, Дуглас Ли, Кристиан Шпук, Эдвард Льянг, Мауро Бигонцетти, Бенжамен Мильпье, Дэмис Вольпи, Иржи Бубеничек — это не афиша New York City Ballet или парижской Opera. Так выглядит список хореографов, в последние два-три года сотрудничавших с Дортмундским балетом. Российские реалии провоцируют заподозрить, что у компании с таким репертуаром — громкое имя и звонкий бюджет. Но Дортмундский балет — понятие практически неизвестное в балетном мире. Он ведет жизнь скромного городского коллектива, каких десятки в Германии, обустроивших театры в каждом мало-мальски заметном городе. Российская театральная система когда-то и формировалась по образу и подобию немецкой. Но полсотни отечественных оперных театров имеют гигантские труппы и тщатся возвести собственную «Спящую красавицу», требующую сотню статистов и хотя бы полтора десятка солистов высшего класса, хотя даже их весомые по европейским меркам бюджеты обычно способны обеспечить лишь достойное веретено для Авроры. В штате Дортмундского балета — два десятка танцовщиков, 7 стажеров и пять приглашенных солистов. «Лебединое озеро» (оно все же поскромнее «Спящей красавцы» или «Баядерки») у них тоже есть, но не в величественной классической версии, а в оригинальном прочтении собственного худрука. Китаец по происхождению, Син Пэн Ванг уже несколько десятилетий активно работает на Западе, с 2003 года стоит во главе Дортмундского балета. И, нужно отдать ему должное, виртуозно распоряжается крошечной, по отечественным представлениям, труппой. В России он решил показать две премьеры нынешнего сезона, играющие на контрастах, свете и тени современной хореографии, но сохраняющие респектабельную буржуазную чинность.

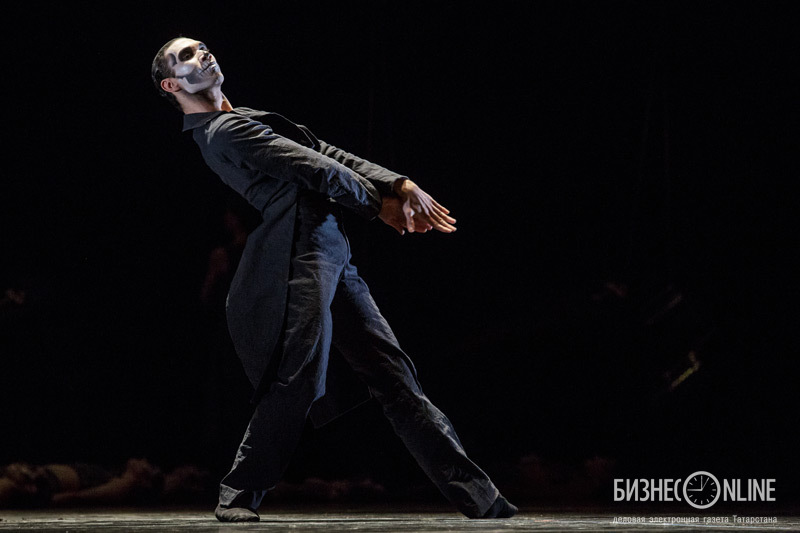

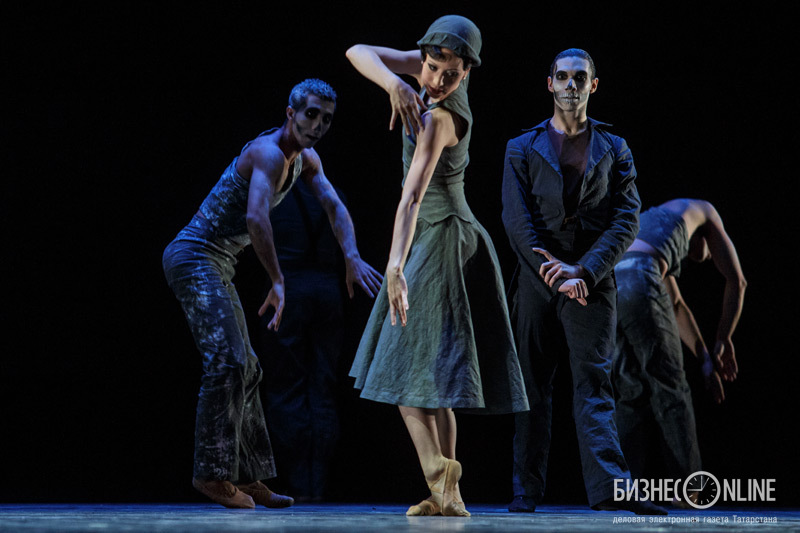

Для вечера знакомства Син Пэн Ванг выбрал собственный полнометражный балет «Сказки Венского леса». Само название влечет за собой устойчивую цепь ассоциаций — эпоха бидермейера, вальсы, Штраусы, отец и сын, модный Пратер, кринолины, кружевные зонтики, изящные шляпки. И Син Пэн Ванг, кажется, идет на поводу у зрителя — первым на афише стоит Иоганн Штраус (сын). Правда, рядом с ним красуется имя Альбана Берга, одного из самых знаменитых «нововенцев» и знамени музыкального экспрессионизма. Дортмундские «Сказки Венского леса» не имеют никакого отношения к ностальгической эстетике знаменитого «Прощания с Петербургом» — в основу балета положена пьеса австро-венгра Эдена фон Хорвата, писателя трагической судьбы, скрывавшегося по всей Европе от фашизма и в 36 лет нелепо погибшего на парижских Елисейских полях от грозы. Фон Хорват был знаменитым бытописателем, исследовавшим низы венского общества. В основу своей пьесы он положил старую венскую легенду о том, что раз в год мертвые получают второй шанс — они могут вернуться к жизни, чтобы решить свои незаконченные дела. Двухактные балетные «Сказки Венского леса» повествуют о простолюдинке Марианне. Она помолвлена с мясником Оскаром, но мечтает о красавце и аферисте Альфреде. Девушке удается обратить на себя его внимание, ради нее он даже оставляет Валерию, на деньги которой живет. Но рождение ребенка разрушает идиллию. Альфред заставляет Марианну отдать сына на попечение и устроиться работать танцовщицей. Она тяжело переживает смерть младенца и охлаждение Альфреда, который возвращается к Валерии. Оскар прощает Марианну, но вдали уже маячит фигура под капюшоном. Однако у каждого венца, согласно поверью, есть еще один шанс.

|

ПЛЕННИК «ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА»

Син Пэн Ванг, выросший вдали от венских предместий, не пытается воссоздать на сцене ни очарования, ни убожества этих мест. Сценограф Франк Фельман, художник по костюмам Александра Шисс и художник по свету Карло Черри создают условную среду обитания. Красный клин в заднике сцены, возникающий на первых тактах музыки при появлении очищенной души Марианны, обладает гораздо большим воздействием, чем прелестный образ Вены, будто сошедший со старинной открытки и образующийся на месте кровавого треугольника. Но в целом только венские вальсы, польки, галопы напоминают о месте действия спектакля. Хореограф же, как и многие воспитанники пекинского Института балета, заворожен двумя разнонаправленными векторами актуальной хореографии — неоклассическим балетом и современным танцем. Прошедший шлифовку эссенской Фолкванг, главной кузницы немецких хореографов-модернистов, Син Пэн Ванг тяготеет к простоте, надломленности рисунка и нагнетанию эмоционального переживания, свойственным современному танцу. Своих танцовщиков он заставляет ходить с пятки, выставлять локти вперед, максимально заменяет пальцевую технику босоногими плясками и использует словарь из безразмернвх анналов Килиана и Эка — честно старается быть радикальным. Но сегодня уже мало кто верит в то, что босоногие танцы — это гарантия авангардизма, а пуанты — свидетельство классической добропорядочности (для расставания с иллюзиями могу рекомендовать любой спектакль знаменитого канадца Эдуарда Локка, устраивающего на пуантах гонки на выживание). Син Пэн Ванг мыслит в категориях старого балета: разворачивает сюжет, живописует детали, увлекается созданием атмосферы за счет вставных, по сути, номеров. В комбинации сами собой врываются chaines, sautes de basque и даже застенчивые jetes en tournent, а в моменты наивысших душевных переживаний — верхние поддержки, как в каком-нибудь советском акробатическом Вальсе Мошковского. Предложить такой лексический набор выпускнику академии современного танца можно лишь для тестирования услуг скорой помощи. А образ главной героини, которую в легкомысленной Вене кружит вальс Штрауса, в минуты душевных терзаний — мелодии Берга (малобюджетный Дортмундский балет танцует под фонограмму), разделен между двумя танцовщицами — и здесь приходится капитулировать перед фактом, что образованный и прекрасно информированный хореограф остается пленником «Лебединого озера».

НЕМЫСЛИМЫЕ ПЕРЕПАДЫ

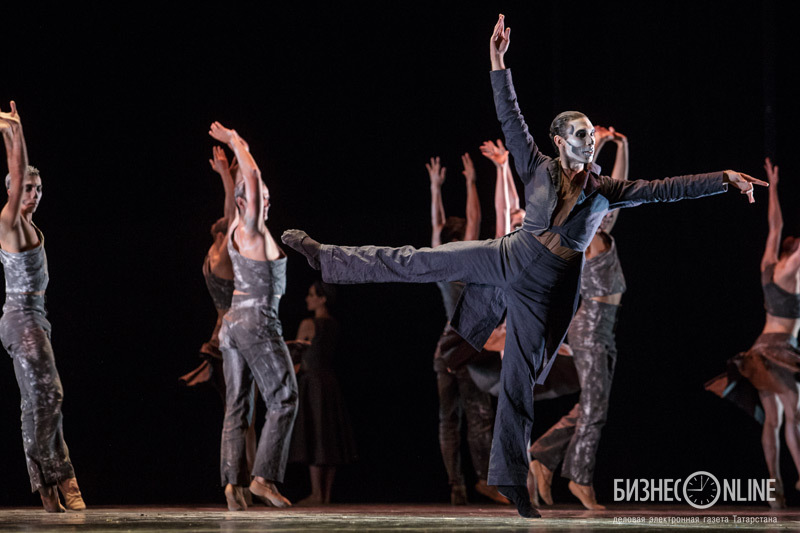

Вторая программа гастролей была составлена из трех одноактных балетов, испытывающих зрителя на перепады давления в невесомости. Причем «Головокружительное упоение точностью» Форсайта, поставленное в 1996 году, стало уже практически такой же классикой, как «Спящая красавица». «Кактусы» Экмана, премьера 2010 года, победно прорастают на лучших сценах всего мира. А «Фортепианные пьесы» Дугласа Ли созданы специально для Дортмундского балета в ноябре 2013 года.

37-летний британец Ли, известный в России благодаря оригинальной постановке для Пермского театра оперы и балета, которая в прошлом году фигурировала в финале «Золотой маски», — наследник знаменитой штутгартской балетной традиции. Эта компания, прорвавшаяся в число лидеров балетного мира в начале 1960-х с приходом туда Джона Крэнко, уже полвека поставляет миру хореографов. Сам Крэнко благословил на постановочную работу своих ведущих солистов Джона Ноймайера, Иржи Килиана и Форсайта. Теперь эстафету принял Дуглас Ли, тоже экс-премьер труппы и ныне ее штатный хореограф. При постановке «Фортепианных пьес», которые в Дортмунде предваряют балет Форсайта, Ли, вероятно, особенно остро ощущал преемственность. Во всяком случае, поставленный на сборную музыку Джуриана Андриессена, Франка Хенне, Чиеля Мецерлинга, Джерона ван Веена и Франца Шуберта балет выглядит оммажем шедевру Форсайта In the Middle Somewhat Elevated: на танцовщиках та же униформа (майки цвета хаки, черное трико на мужчинах, черные прозрачные колготки и белые пуанты на женщинах), тот же минимальный свет, лишь прорисовывающий линии танцовщиков, те же растяжки, от которых, кажется, кости готовы вылететь из суставов. Балет для 7 танцовщиков и трех роялей следует не нарративному сюжету, а собранной как пазл музыке: исполнители появляются в луче то дуэтом, то трио, всем ансамблем и соло, позволяя следить за тем, как свет играет с линиями бесконечно длинной руки, а ритм заставляет мышцы то сжаться с такой скоростью, что кажется, будто они должны лопнуть от напряжения, то немыслимо растянуться.

|

Эти немыслимые перепады и привил современному классическому балету Форсайт. Американец, почти всю жизнь работающий в Европе, он живое отрицание драмбалетных установлений, по которым 70 лет жил русский балет. Ему не нужен литературный сюжет, красивое оформление и тяжелый на подъем симфонический оркестр. Форсайт препарирует возможности человеческого тела, не позволяя ему сдаться законам физики. Он устанавливает собственные отношения с пространством и временем. В молодости Форсайт обожал ставить свои эксперименты на пуанты, теперь предпочитает contemporary dance и создает перформансы в огромном промышленном ангаре на окраине Франкфурта. Его нынешние спектакли настолько сложны для непосредственного восприятия, что даже в культивирующей современное искусство Германии власти закрыли всемирно известную компанию и вернули зрителям пачки и лебединые перья. В России Форсайта впервые поставили 10 лет назад в Мариинском театре — и это авантюрное путешествие в неведомые миры оказалось головокружительным упоением точностью. Дортмундский балет остановил свой выбор именно на балете с этим названием — одном из самых популярных в опус-листе хореографа, который танцуют лучшие труппы мира. «Головокружительное упоение точностью», кажется, изящно играет играет в классический балет: три танцовщицы на пальцах, в горчичных солнышках пачек (правда, хулигански сплющенных и придающих артисткам вид инопланетянок) и два танцовщика всего 11 минут под Шуберта повторяют вроде бы традиционные классическое pas. Только ось движения смещена на десятки градусов, арабески с аттитюдами запрокидываются далеко за прямые углы, количество вращений удваивается, а скорость движения сравнима с гоночным болидом: те, кому повезло станцевать этот спектакль, говорят, что текста в нем больше, чем в балеринской партии трехчасовой «Баядерки». Форсайт развинчивает привычные pas, чтобы показать то, что обычно скрыто от глаз зрителя, — технологию движения.

Но, в отличие от танцовщиков Мариинского, Большого и Пермского театра оперы и балета, в последние годы тоже освоивших стиль хореографа, квинтет дортмундцев чувствует себя в космических перегрузках Форсайта неуютно. Хореограф, тщательно следящий за состоянием своих балетов, лично контролирует даже запись фонограммы спектакля, добиваясь того, чтобы расхождение в темпе не превышало двух-трех секунд. У немецкой труппы при этом теряют свое безумие прыжки в немыслимых плоскостях, поддержки, отрицающие законы гравитации, и вращения со смещениями точки опоры, а от изящной насмешки над классическим балетом остается лишь гримаска замученности. Но все же темп героически удается выдержать и довести спектакль до финала. И оказывается, кристаллическая решетка «Упоения» настолько упруга и прочна, что балет сохраняет свое обаяние.

ПОРТРЕТ ТРУППЫ

А в «Кактусах» Экмана наконец наступает время contemporary dance, ради знакомства с которым, судя по всему, в Казань и пригласили Дортмундский балет. 30-летний швед — в какой-то мере тоже продолжатель традиций, заложенных в Штутгарте. Сам он в немецкой труппе не танцевал, зато был артистом NDT — Нидерландского театра танца, многолетней вотчины Килиана, который для новых поколений хореографов стал таким же мастером, каким для него и его сверстников был Крэнко. Несколько лет назад Килиан попросился из труппы, которую привел к мировой славе, на покой. Экман, несмотря на юность, к тому времени уже имел постановки в Cullberg Ballet, Шведском Королевском балете, Норвежском национальном балете и других крупных компаниях. Он стал одним из тех штатных хореографов, которого мэтр оставил вместо себя.

Уроки Килиана легко узнаются в «Кактусах», в оригинале поставленных для NDT. Экман ловко играет бытовыми движениями, жонглирует постукиваниями, подергиваниями и упаковывает в замыленный «набор для утренней гимнастики» парадоксальность мира, который вызывает у хореографа не разлитие желчи, а задор и нежность. Рассаженные на индивидуальные платформы, в униформе белых маек и треников с каким-то подобием лыжных шапок на голове, танцовщики сами напоминают кактусы, которые в финале будут радостно топорщиться в руках у каждого. Танец в спектакле занимает такое же место, как и живая речь, на английском звучащая из динамиков. Пока в права не вступают Бетховен, Гайдн и Шуберт, то чей-то голос разглагольствует о роли танца в современном обществе, то ни о чем болтает обычная парочка, и в ответ на ничего не значащую фразу о том, не завести ли кошку, она и сваливается с небес на сцену. Экман, рассаживая на сцене в шахматном порядке 16 танцовщиков, не создает произведение — он придумывает приятный повод собраться и провести время вместе. Состав Дортмундскогго балета оказался точно соответствующим количеству занятых в спектакле исполнителей. И «Кактусы», поставившие точку в гастролях, можно рассматривать как портрет труппы. Она не претендует на топовые места в профессиональном рейтинге, но ее тщательно подобранные разнообразные спектакли найдут отклик у любого зрителя.

Анна Галайда

Читайте также:

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 12

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.