«Сейчас 90 процентов аппендицитов удаляется через прокол, удаление желчного пузыря почти всегда лапароскопическое. Если раньше пациенты лежали с огромными разрезами, формировались грыжи, послеоперационный период был длинный, то сегодня на второй день после удаления желчного пациент встает и идет», — рассказывают гастроэнтерологи Татарстана. Их приема ждут месяцами, а назначений боятся: желающих «проглотить трубку» добровольно для исследования ЖКТ до сих пор мало. О том, как алкоголики портят статистику, кого отбирают для пересадки печени и почему девушки «пропускают» у себя признаки наступающего цирроза, — в нашем материале.

От болезней органов пищеварения в 2024-м в Татарстане погибло на 30% больше человек, чем годом ранее

От болезней органов пищеварения в 2024-м в Татарстане погибло на 30% больше человек, чем годом ранее

Путь к снижению смертности лежит через… желудок

От болезней органов пищеварения в 2024-м в Татарстане погибло на 30% больше человек, чем годом ранее, — такую неутешительную статистику привел на итоговой коллегии минздрава РТ за прошлый год министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. В профилактике фиброзов, хронических панкреатитов и других заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) скрытые резервы по снижению смертности видят и региональный минздрав, и федеральный центр.

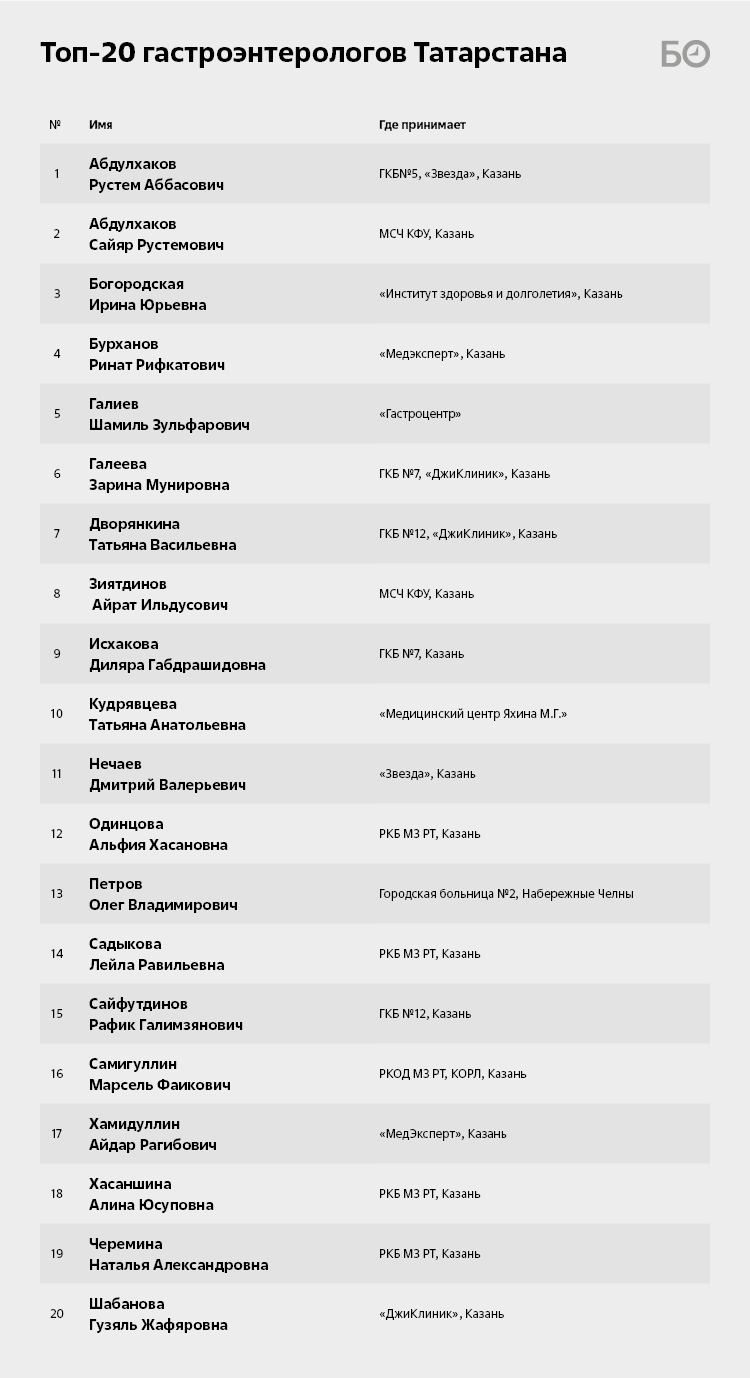

А потому новый материал о ведущих специалистах в татарстанской медицине «БИЗНЕС Online» посвятил тем, кто стоит на страже ЖКТ, печени, поджелудочной железы, — гастроэнтерологам.

Три факта о гастроэнтерологах для первого знакомства:

1. Гастроэнтерологи — это прежде всего терапевты. Всех специалистов данного направления готовят на кафедрах терапии в КГМУ, КГМА и КФУ. После выпускники-терапевты или идут в двухлетнюю ординатуру по гастроэнтерологии, чтобы получить сертификат, либо поступают в ординатуру по терапии, а после идут на первичную подготовку по гастроэнтерологии на четыре месяца.

2. Спектр проблем, с которыми можно прийти к такому врачу, широкий — от нежелания есть или быстрого набора веса до язв желудка и кишечника и аутоиммунных поражений ЖКТ вроде болезни Крона.

3. Гастроэнтерологи входят в комиссию на включение пациента в реестр ожидания на трансплантацию печени, а также именно они курируют пациентов после пересадки органа.

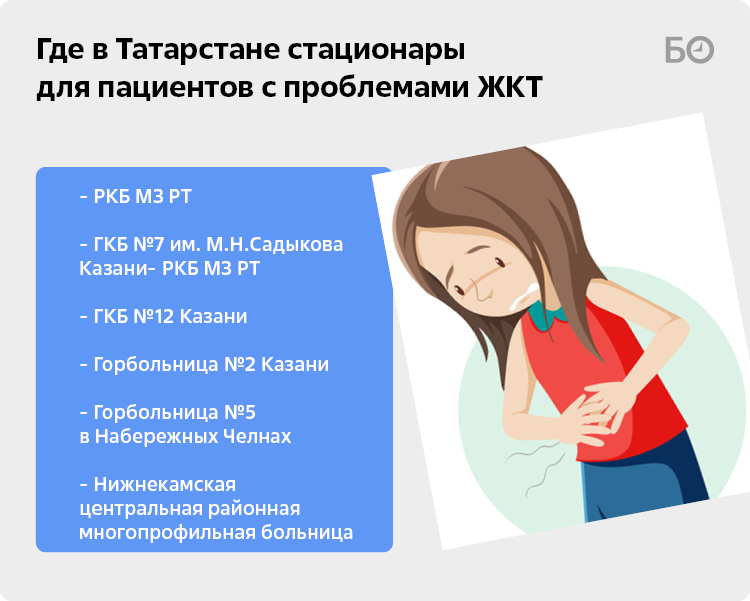

Специалистов по ЖКТ в республике немного: по данным РМИАЦ, в госзвене Татарстана трудятся всего 44 (!) врача. «Частники» остаются неучтенными, но резервом оказания помощи: так, по данным портала «ПроДокторов», в Казани 138 гастроэнтерологов, в Набережных Челнах — около 30, а в Альметьевске, например, их только пятеро.

«По приказу МЗ РФ №906, рекомендован один гастроэнтеролог на 70 тысяч прикрепленного взрослого населения. Да, может быть, врачи-гастроэнтерологи не совсем равномерно распределены по республике. У нас в РКБ работают 10 гастроэнтерологов, из них 6 — с высшей категорией. На базе 7-й городской больницы функционирует городской гастроэнтерологический кабинет. В городских поликлиниках №7,18, 20, 21 также ведут прием гастроэнтерологи. В принципе, этого достаточно. Столько, сколько есть, — это неплохо», — объясняет заведующая отделением гастроэнтерологии РКБ, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог МЗ РТ Альфия Одинцова.

И все же специалисты были бы рады пополнению в своих рядах. «В Татарстане исторически сложилось так, что в гастроэнтерологии упор был на стационарное звено, а не на амбулаторное. И по тем очередям, которые есть у гастроэнтерологов, понятно, что хотелось бы, чтобы врачей в амбулаторном звене и стационарном было больше», — рассказывает гастроэнтеролог, профессор Рустем Абдулхаков.

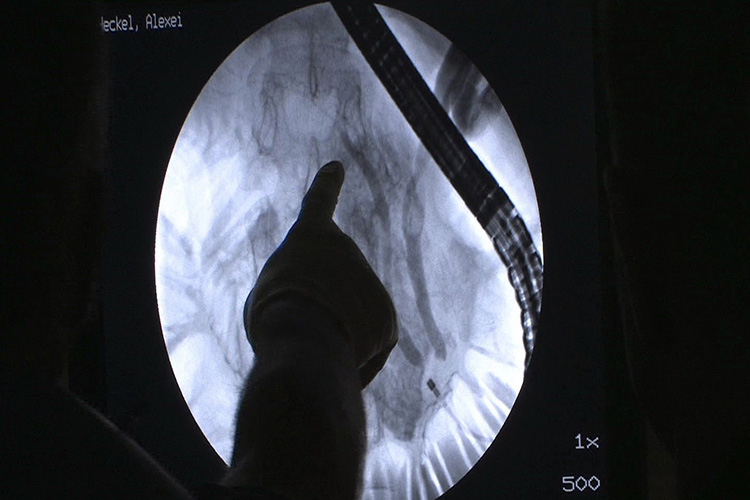

Один из главных методов исследования богатого внутреннего мира пациентов — гибкая трубка-эндоскоп. В мировой практике, как отмечают врачи, гастроэнтеролог обязан быть эндоскопистом, но в России эти две специальности разделили. «Я считаю, что это не совсем правильно. Владение эндоскопическими методиками — большой бонус. Такие специалисты по статусу выше меня, скажем, простого терапевта», — убежден врач-гастроэнтеролог, председатель общества гастроэнтерологов Татарстана профессор Рафик Сайфутдинов.

Один из главных методов исследования богатого внутреннего мира пациентов — гибкая трубка-эндоскоп

Один из главных методов исследования богатого внутреннего мира пациентов — гибкая трубка-эндоскоп

«Основная «клиника» — усталость. А у кого ее нет?! Поэтому обращаются уже с циррозом»: три тренда гастроэнтерологии Татарстана

Прежде чем перейти к специалистам, посмотрим, чем живет гастроэнтерология, какие тренды влияют на работу специалистов и какие задачи стоят перед ними.

1. Операции без разрезов. Здесь гастроэнтерология мало отличается от других направлений медицины, но именно в этой сфере количество малоинвазивных операций преобладает в общей массе.

«Сейчас 90 процентов аппендицитов удаляется малоинвазивно, через прокол, удаление желчного пузыря почти всегда лапароскопическое. Если раньше пациенты лежали с огромными разрезами, формировались огромные грыжи, послеоперационный период был длинный, то сегодня на второй день после удаления желчного пациент встает и идет. Это удивительно», — рассказывают специалисты.

2. «Мягкая» диагностика. Гастроскопии и колоноскопии — это не самые приятные для пациента, но информативные методы диагностики. Но и они совершенствуются. Например, развивается увеличительная эндоскопия, чтобы посмотреть состояние слизистой ЖКТ, есть интерназальная эндоскопия, когда более тонкий и гибкий эндоскоп вводят через нос пациента.

Более 10 лет в России применяется и капсульная эндоскопия, когда пациент проглатывает крохотную камеру, а та, проходя по ЖКТ, записывает 8–10-часовой «фильм» о том, как живет и работает пищеварительный тракт. «Впервые применение данной технологии у детей я увидел в зарубежной командировке. Такие капсулы обмакивали в варенье или мед — и маленькие пациенты их легко проглатывали, — рассказывает Абдулхаков. — Действительно, есть тенденция к использованию неинвазивных методов диагностики. Еще один пример — дыхательный тест для определения у пациента наличия H.pylori».

Растет число сравнительно новых аутоиммунных заболеваний. К ним можно отнести аутоиммунный панкреатит и микроскопические колиты

Растет число сравнительно новых аутоиммунных заболеваний. К ним можно отнести аутоиммунный панкреатит и микроскопические колиты

3. Аутоиммунных «болячек» становится больше. Во всем мире отмечается рост воспалительных заболеваний кишечника: язвенного колита и болезни Крона. Их специфика — хроническое течение, и главная цель врачей — вывести пациента в стойкую ремиссию. Но даже после этого требуется длительное поддерживающее противорецидивное лечение. Важно, что средний возраст пациентов составляет 20–40 лет.

По словам Одинцовой, растет число сравнительно новых аутоиммунных заболеваний. К ним можно отнести аутоиммунный панкреатит и микроскопические колиты. «В последние годы мы стали чаще диагностировать эозинофильные гастроэнтериты, при которых происходит воспаление стенки желудочно-кишечного тракта с участием эозинофилов. Да и что говорить, если болезнь Крона была впервые описана только в 1932-м, ей всего 93 года», — рассказывает заведующая отделением гастроэнтерологии РКБ.

Вопрос в Татарстане решается. Для таких пациентов в РТ открыли республиканский (на базе РКБ) и городской (на базе ГКБ №7) центры воспалительных заболеваний кишечника. Татарстан — один из немногих регионов России, где язвенный колит был включен в список льготных категорий заболеваний, и пациенты с таким диагнозом могут бесплатно за счет бюджета получать дорогостоящие генно-инженерные биологические препараты. Это единственный в данной сфере вид высокотехнологичной медицинской помощи.

«Лечение с использованием биологических препаратов дорогостоящее. Нам очень повезло с включением язвенного колита в льготу, программа работает третий год, и нам стало намного легче!» — объясняет главный внештатный специалист-гастроэнтеролог МЗ РТ.

Ряд других редких заболеваний лечится еще более радикально — пересадкой печени.

«Например, аутоиммунный гепатит поражает в основном молодых женщин. Протекает скрытно, обнаружить его можно по уровню ферментов печени в крови. Но как часто люди проверяют кровь? А основная клиническая симптоматика — усталость. У кого ее нет? И потому пациенты обращаются уже на стадии цирроза печени, — рассказывает Одинцова. — Татарстан — один из немногих регионов, где быстрыми темпами развивается трансплантология печени. И это важно: если раньше наши пациенты с циррозами медленно уходили и мы ничего сделать не могли, то теперь они живут. У нас уже более 200 пациентов после пересадки печени. Они наблюдаются у врача-гастроэнтеролога в специально созданном кабинете».

Спасение от запущенного цирроза одно — пересадка печени

Спасение от запущенного цирроза одно — пересадка печени

4. Доступные алкоголь и «обезболы» «убивают» печень и кишечник. «Во всем мире две основные причины развития цирроза печени — вирусы В и С и алкоголь. Против гепатита В есть прививки, против вируса С появилась противовирусная терапия, но с алкоголем до сих пор большие проблемы», — сетует Одинцова.

Спасение от запущенного цирроза одно — пересадка печени. Алкогольное прошлое не становится противопоказанием к трансплантации. И самое обидное, по мнению врачей, что некоторые пациенты губят спиртным и донорскую печень. «Пациент иногда скрывает факт употребления алкоголя. И есть риск того, что он снова начнет пить с мыслью: „Я уже вылечился, здоров, можно вернуться к прежнему образу жизни“», — рассказывает Одинцова.

Жалуются врачи и на любовь некоторых пациентов к обезболивающим и противовоспалительным препаратам. Если принимать их регулярно и никак не защищать ЖКТ, то в желудке и кишечнике появляются язвы. Иногда они осложняются кровотечениями. В итоге в общей статистике растет количество пациентов с язвами желудочно-кишечного тракта.

«Особенно это касается пожилых: у кого — артроз, у кого — хондроз, принимают НПВС регулярно, ничем не защищают ЖКТ. Вторая причина — широкое использование аспирина и препаратов-антиагрегантов (против тромбозов), которые принимают пациенты с болезнями кровообращения», — подытожила Одинцова.

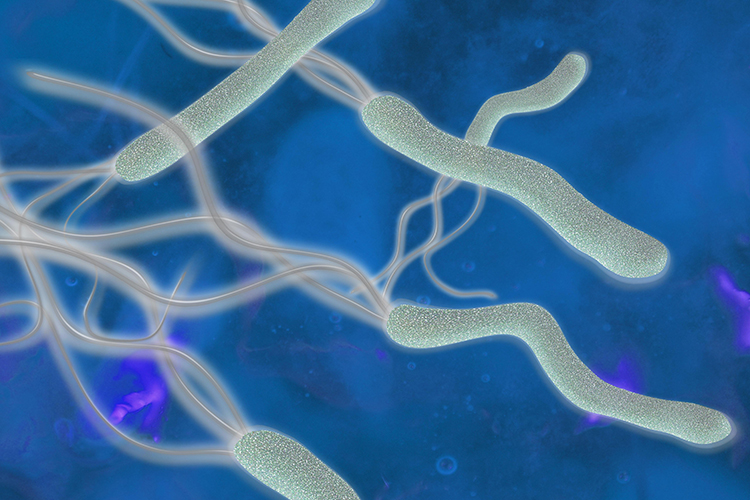

Это особенно обидный тренд, поскольку не так давно в гастроэнтерологии произошла настоящая революция: открытие Helicobacter pylori решило вопрос с язвенной болезнью желудка.

«Я пришла в РКБ в 1986 году, у нас имелось 40 коек, практически все они были заняты больными с язвенной болезнью. После открытия H.pylori достаточно бывает пролечить эту бактерию — и все, пациент здоров. По отчету за прошлый год, с язвенной болезнью у нас было два-три пациента. Поэтому, конечно, обидно видеть рост язвенной болезни из-за обезболивающих препаратов», — рассуждает Одинцова.

Не так давно в гастроэнтерологии произошла настоящая революция: открытие Helicobacter pylori решило вопрос с язвенной болезнью желудка

Не так давно в гастроэнтерологии произошла настоящая революция: открытие Helicobacter pylori решило вопрос с язвенной болезнью желудка

5. Крен в гипердиагностику. Этот тренд скорее «рыночная» история: желая получить не одно мнение, пациент ходит по клиникам и из каждой приносит кипы анализов, которые дублируют друг друга. «Смотришь порой анализы пациента, а ему во всех клиниках, что он посетил, делали УЗИ, скажем, органов брюшной полости. Понимаю, есть аппараты УЗИ разного качества, но в целом данные и из первой клиники информативны для врача, который умеет читать УЗИ. А еще часто назначают кучу процедур и анализов, которые пациенту просто не нужны. Хуже всего то, что, когда человеку назначают процедуру за процедурой, он начинает нервничать, думать, что у него что-то нехорошее, но ему просто не говорят. Я молчу о том, что такой подход снижает доверие человека к врачам. Да и кошелек пациента страдает», — делится источник.

Правда, другие эксперты поясняют: исследования обычно проводятся последовательно, КТ, например, назначают, когда более дешевый и безопасный для пациента метод УЗИ не дал результата. В итоге логичная с точки зрения врача маршрутизация выглядит так: первичный прием специалиста, потом УЗИ, затем повторный прием, далее томограмма, вслед за этим еще один повторный прием и так далее, а диагноза все нет. Такой алгоритм часто вызывает вопросы.

«Может быть, пациенту просто не объясняют, почему проводится та или иная процедура, почему одно лекарство заменяется на другое. И вот тогда может быть эффект фрустрации: что-то делают, от исследования к исследованию „пинают“, а результата нет. Это не о гипердиагностике, а о необходимости объяснять все пациенту», — рассуждает врач-гастроэнтеролог.

Сюда же спикеры относят вопросы к современной лабораторной диагностике. Многие врачи просят свежие результаты анализов, пациент делает их в частных лабораториях и получает разный результат. «В одной лаборатории холестерин по анализам — 4, в другой — 7, в третьей — 8! А он должен быть 5,1. Для лабораторных анализаторов есть контрольные карты, которые контролируют все этапы исследования какого-то вещества. Но стоит такая карта дорого, и, вероятно, ее или не проверяют, или не меняют вовремя», — рассказывает один из спикеров. Но к кому в таком случае идти лечиться?

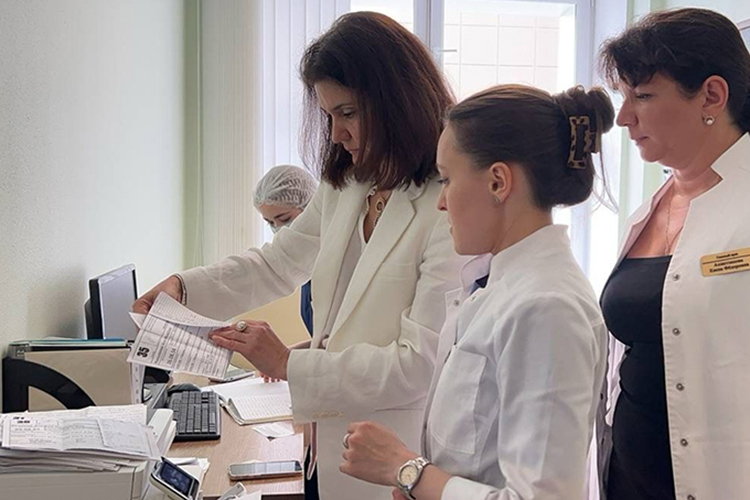

Наши источники в один голос отмечают Диану Абдулганиеву — главного внештатного специалиста-терапевта минздрава РТ и шефа терапевтической службы РКБ Татарстана, которая одновременно является сертифицированным гастроэнтерологом и ревматологом (на фото слева)

Наши источники в один голос отмечают Диану Абдулганиеву — главного внештатного специалиста-терапевта минздрава РТ и шефа терапевтической службы РКБ Татарстана, которая одновременно является сертифицированным гастроэнтерологом и ревматологом (на фото слева)

«Она обучает врачей в районах, на нее чуть ли не молятся!»: «золотой» фонд гастроэнтерологов РТ

Как и везде, в сфере гастроэнтерологии есть свои звезды, к которым на консультацию едут со всей республики. При этом наряду с практиками есть специалисты, которые оказывают огромное влияние на развитие гастроэнтерологии как медицинского направления, науки. И здесь наши источники в один голос отмечают Диану Абдулганиеву — главного внештатного специалиста-терапевта минздрава РТ и шефа терапевтической службы РКБ Татарстана, которая одновременно является сертифицированным гастроэнтерологом и ревматологом. В топ Диана Ильдаровна не вошла исключительно потому, что записаться к ней на прием нельзя — Абдулганиева консультирует не пациентов, а врачей, причем по всей республике, и приема не ведет. Но наши источники считают кощунством не отметить ее вклад в отрасль.

Как и прежде, топ составлен с опорой на экспертные оценки самих практикующих специалистов в сфере как платной, так и бюджетной медицины. Основные правила:

1. В топ мы включали активно практикующих специалистов, к которым можно записаться на прием — по ОМС или в рамках внебюджета.

2. У гастроэнтерологов, согласно номенклатуре минздрава РФ, нет отдельного детского сертификата, поэтому мы не делим врачей на детских и взрослых.

3. В топ не вошли колопроктологи — хотя это и смежное направление, гастроэнтерологи и колопроктологи всегда работают в тесной связке, но колопроктолог прежде всего хирург, он не сумеет заменить гастроэнтеролога на ниве лечения и профилактики болезней ЖКТ.

Зато в топ включили эндоскопистов, которые прошли переподготовку по гастроэнтерологии и имеют право не только делать операции, но и вести прием.

«Да, она терапевт, но гастроэнтерологов учат на кафедрах терапии! И начинала Диана Ильдаровна как гастроэнтеролог. Уровень ее таков, что она консультирует не пациентов, а врачей-гастроэнтерологов», — отмечают источники.

В КГМА будущих гастроэнтерологов учат на кафедре госпитальной и поликлинической терапии, возглавляет ее светило гастроэнтерологии РТ профессор Рафик Сайфутдинов. Это ученый родом из Иркутска. Он создал в науке новое направление — электронного парамагнитного резонанса в медицине, опубликовал 569 работ в отечественной и 83 в международной печати, 8 монографий (две из них в США и Японии), 36 учебно-методических пособий, получил 17 авторских свидетельств и патентов на изобретения и 23 рацпредложения. Пять лет (с 1986 по 1991 год) Сайфутдинов проработал консультантом в Монголии.

В Татарстане профессор работает с 1999-го, когда по приглашению КГМА возглавил кафедру госпитальной и поликлинической терапии. В 1999 году он предложил уникальный нехирургический метод лечения желчнокаменной болезни: в желчный пузырь ставят катетер, промывают метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ), который синтезировали на «Нижнекамскнефтехиме». После полного растворения камней катетер убирают, пациента выписывают. Способ был запатентован, а на препарат МТБЭ получен товарный знак РФ «Методелит».

Четверть века, вплоть до 2024-го, Сайфутдинов был шефом гастроэнтерологической службы РТ и главным внештатным специалистом-гастроэнтерологом МЗ Татарстана, в 2024-м его сменила Одинцова. Но профессор продолжает практику, консультирует пациентов в ГКБ №12, его сын возглавляет в больнице отделение терапии. Совсем недавно Сайфутдинов-старший диагностировал у двух татарстанцев редчайшие болезни!

В КГМА будущих гастроэнтерологов учат на кафедре госпитальной и поликлинической терапии, возглавляет ее светило гастроэнтерологии РТ профессор Рафик Сайфутдинов (третий слева на фото)

В КГМА будущих гастроэнтерологов учат на кафедре госпитальной и поликлинической терапии, возглавляет ее светило гастроэнтерологии РТ профессор Рафик Сайфутдинов (третий слева на фото)

«Есть такое заболевание — эозинофилия, когда в крови человека много клеток – защитников организма эозинофилов. Оно может проявляться аллергической бронхиальной астмой, поражением пищевода, — рассказывает профессор. — А тут недавно пришел пациент, около 50 лет, жалуется на жидкий стул — как вода! Думали о микроскопическом колите, есть такое заболевание, редкое тоже. Сделали анализ крови, а у него 40 процентов эозинофилов в крови! Провели колоноскопию, взяли биопсию и доказали эозинофильный энтероколит! В мире было описано всего 100 случаев этого заболевания, мы нашли 101-й! Сейчас меня приглашают в Дубай, во Францию с докладами. Лечение больного продолжаем».

Сейчас профессор готовится описать случай болезни Леффлера — редкое заболевание, при котором эозинофилами поражается легкое, сердце и другие органы, но у жительницы республики болезнь обнаружили по… стопе! «Сейчас в отделении лежит пациентка, поступила с жалобами на припухлость голеностопного сустава. Анализ крови показал у нее 47 процентов эозинофильных клеток, но при этом стул в норме. Смотрим легкие — находим там очаги, в пищеводе также нашли очаги поражения. Вместе с этим есть изменения на коже. Продолжаем обследовать больную. Такие же симптомы могут появиться и при другом редком заболевании — Черджа – Стросса. Обсуждаем пациентку с коллегами. После подтверждения диагноза будем также описывать данный случай», — рассказывает профессор.

Казанская школа гастроэнтерологии вышла из терапии, вопросами заболеваний ЖКТ занимались в свое время знаменитые терапевты. Основоположником Казанской школы гастроэнтерологии можно считать профессора Семена Зимницкого, он определил функциональный подход к патологии пищеварительной системы, разработал оригинальный метод определения желудочной секреции и многое другое. Казанский профессор Михаил Чебоксаров в 1927-м первым в стране описал пилородуоденит, или «язвенную болезнь без язвы».

Вопросами гастроэнтерологии занимался профессор Абубекир Терегулов, именем которого называли знаменитую Шамовскую больницу. Он занимался проблемой функциональной патологии ЖКТ, изменений функций органов при наличии у пациента гастроэнтерологических заболеваний.

Дело Терегулова продолжили две его ученицы. Профессор Ксения Маянская занималась содружественными с проблемами ЖКТ заболеваниями, а профессор Ида Билич считается родоначальником гастроэнтерологической службы в Татарстане, при ней в горбольнице №1 Казани появилось первое на республику гастроэнтерологическое отделение.

Огромное влияние оказал и Владимир Муравьев, родоначальник российской эндоскопии. «Большинство гастроэнтерологов, которые сейчас работают, являлись его учениками. Это был удивительно талантливый, невероятно человечный врач!» — рассказывает Одинцова. Гастроэнтерология не существует без эндоскопии.

Среди гастроэнтерологов-практиков выделяют Одинцову, завотделением гастроэнтерологии РКБ. Ученица знаменитого терапевта и ревматолога профессора Ильдара Салихова, она возглавляет республиканский центр по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника, организовала ведение регистра больных с воспалительными заболеваниями кишечника для отбора пациентов на лечение генно-инженерными препаратами. Несмотря на загрузку, продолжает вести прием пациентов.

Среди гастроэнтерологов-практиков выделяют Альфию Одинцову, завотделением гастроэнтерологии РКБ

Среди гастроэнтерологов-практиков выделяют Альфию Одинцову, завотделением гастроэнтерологии РКБ

В руках Одинцовой — и репутационная для Татарстана и жизненно важная для многих людей работа по трансплантации печени. Такие пересадки в РТ проходят только на базе РКБ, Одинцова организовала ведение регистра пациентов с циррозами печени, который стал основой листа ожидания на трансплантацию, она также входит в комиссию, которая отбирает пациентов для пересадки органа. В 2024-м была номинирована на премию «Врач года» республиканского конкурса «Ак чәчәкләр», но победу уступила не менее опытному и маститому специалисту — главному внештатному кардиологу республики Зульфие Ким.

Татарстан — регион, стоящий на передовой пересадок органов. Сегодня в республике взрослым пациентам пересаживают донорские печень, почки, сердца. Гастроэнтерологи имеют самое прямое отношение к трансплантациям печени. Пересадки такого рода делают только в РКБ МЗ РТ, где организована целая система: заведующая отделением гастроэнтерологии РКБ, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог МЗ Татарстана Альфия Одинцова и коллеги отвечают за ведение листа ожидания и курацию пациентов в этом листе, гастроэнтерологи отделения занимаются посттрансплантационным ведением пациентов: люди с пересаженными органами постоянно будут нуждаться в препаратах-иммуносупрессорах, которые блокируют отторжение.

Сегодня в листе ожидания на пересадку печени в республике — 400 человек, большинство — с циррозом печени. Непосредственно на пересадку печени пациентов отбирает комиссия из врача-гастроэнтеролога, врачей-трансплантологов (в комиссию входит также министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин). Один из ведущих показателей для отбора пациентов — MELD-коэффициент (Model for End-Stage Liver Disease — шкала MELD оценивает прогноз жизни у пациентов с конечной стадией хронической печеночной недостаточности, учитывает в том числе уровень креатинина, билирубина и т. д.).

«Мы пересчитываем показатель каждые три месяца или чаще, если пациент „тяжелый“. Кроме показателя, оценивается также и то, как пациент справится с возможной операцией, сможет ли восстановиться, наличие сопутствующих заболеваний, например метастазирующего рака, — объясняет Одинцова. — Некоторые пациенты звонят и говорят: „Я давно в очереди на пересадку, почему меня не берут?“ Но это не очередь, а лист ожидания, и во всем мире вопрос дожития пациента до пересадки печени стоит остро даже в самых развитых странах. Многое зависит и от донорского органа, группы крови донора, роста и веса. Большую печень не посадишь маленькой женщине, она не влезет, маленькую печень не посадишь мужчине, она не справится со своей функцией, ее ресурсов не хватит. Много факторов играет роль. И чем выше MELD, тем выше в списке на трансплантацию будет пациент».

Рустем Абдулхаков — безусловная звезда гастроэнтерологии Татарстана, старейший с точки зрения наработанного стажа и возраста специалист в республике. Абдулхаков — вице-президент научного общества гастроэнтерологов РФ, член российской группы по изучению H.pylori, а также соавтор клинических рекомендаций по сложнейшей болезни Крона. Абдулхаков преподает в КГМУ и ведет прием в горбольнице №5, в сети клиник «Звезда» Артура Уразманова. В «Звезде» он давно, с 2009 года, и имеет свой пул «старых» пациентов, которые наблюдаются у специалиста десятилетиями. Сарафанное радио приводит к профессору пациентов не только из Татарстана, но и из соседних Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана.

«Это человек, который всю жизнь работал гастроэнтерологом, все видел, знает. При этом совсем не „звездный“, поговорит с пациентом, объяснит. Старой закалки и колоссального опыта клиницист», — говорят об Абдулхакове-старшем.

Рустем Абдулхаков — безусловная звезда гастроэнтерологии Татарстана, старейший с точки зрения наработанного стажа и возраста специалист в республике

Рустем Абдулхаков — безусловная звезда гастроэнтерологии Татарстана, старейший с точки зрения наработанного стажа и возраста специалист в республике

Сын Рустема Аббасовича, Сайяр Абдулхаков, также трудится на ниве гастроэнтерологии. Он возглавляет кафедру внутренних болезней ИФМиБ КФУ, принимает пациентов в университетской клинике. «Папа, конечно, блестящий клиницист, а сын… Я не хочу сказать, что еще лучше, чем папа, но, безусловно, талантливый, хорошо воспитанный, очень умный, коммуникабельный парень! Самый молодой заведующий кафедрой, причем не где-нибудь, а в КФУ! И практик хороший: к нему в январе очередь на март была расписана», — отзываются об Абдулхакове-младшем.

Среди ведущих специалистов выделяют Зарину Галееву — главного внештатного гастроэнтеролога управления здравоохранения Казани, научрука отделения гастроэнтерологии в ГКБ №7, а также главврача в «ДжиКлиник» — внебюджетной клиники, которая специализируется на вопросах гастроэнтерологии. Зарина Мунировна — автор 57 печатных работ, в том числе 7 учебных изданий, соавтор двух монографий, занимается предраковыми патологиями желудка, воспалительными заболеваниями кишечника. При этом Галеева — практик, прием пациентов ведет в «ДжиКлиник» и в «семерке», где курирует пациентов с аутоиммунным гастритом со всего Татарстана. Судя по их отзывам, на прием к ней направляют сами врачи (гастроэнтерологи и эндоскописты), в том числе из районов республики.

«Когда после ее назначений пациент приезжает в район, врачи не спорят, всегда слышишь: „О-о-о, если Галеева сказала…“ Очень доверяют ей. Насколько знаю, она ездит по районам республики и обучает гастроэнтерологов. На нее там чуть ли не молятся!» — подмечают источники.

Среди ведущих специалистов выделяют Зарину Галееву — главного внештатного гастроэнтеролога управления здравоохранения Казани (на фото справа, выступающая)

Среди ведущих специалистов выделяют Зарину Галееву — главного внештатного гастроэнтеролога управления здравоохранения Казани (на фото справа, выступающая)

«Ни в одной больнице и ни один доктор так тщательно не подходили к моему лечению»: «дублеры», спасатели и руководители госзвена

Основной костяк специалистов, по оценкам наших источников, сосредоточен в республиканской клинической больнице. Оно и понятно, исторически в РКБ есть и стационар, и поликлиническое звено, что для гастроэнтерологии почти роскошь. Поэтому в данной больнице отмечают сразу пул специалистов.

«По-хорошему они все там очень сильные. И стационар, и поликлиника. Клинический опыт, руководитель [Альфия Одинцова], сильная база, оборудование — все карты им в руки, все сложные случаи стекаются к ним. И молодежь сильная. То есть 4–5 человек в топе от них точно должны быть», — говорят источники.

Прежде всего называют врача-гастроэнтеролога высшей категории Наталью Черемину. Ученица Абдулхакова Черемина — ведущий «полевой» работник и «дублер» Одинцовой: именно она берет на себя управление отделением в РКБ, если та, предположим, в отпуске. Среди пациентов Натальи Александровны есть и «постоянники», которые десятилетиями лечатся и наблюдаются у нее со сложными заболеваниями. И всякий раз Черемина находит решение их проблем.

С большим уважением относятся источники и к гастроэнтерологу поликлинического звена Миляуше Фатхеевой. Она также из «команды Одинцовой», человек с большим опытом и большим сердцем — пациенты нахваливают ее за внимательное отношение.

В «семерке» хвалят завотделением гастроэнтерологии Диляру Исхакову, которая буквально «спасает от смерти» пациентов

В «семерке» хвалят завотделением гастроэнтерологии Диляру Исхакову, которая буквально «спасает от смерти» пациентов

«Замечательный врач! Пригласила ко мне всех специалистов! Вплоть до психотерапевта. Ни в одной больнице и ни один доктор так тщательно не подходили к моему лечению», — отзываются пациенты о работе гастроэнтеролога высшей категории Алины Хасаншиной. Чуткая, интеллектуальная, ответственная — краткий перечень комплиментов Хасаншиной от пациентов. Они подкрепляются и одобрением старших коллег.

В «семерке» хвалят завотделением гастроэнтерологии Диляру Исхакову, которая буквально «спасает от смерти» пациентов: такие краткие, но емкие отзывы о враче оставляют на интернет-ресурсах. Исхакова — руководитель центра кишечных заболеваний при ГКБ №7, и с учетом роста заболеваемости по этому направлению она на передовой борьбы за здоровье татарстанцев. А сами пациенты благодарны ей за лечение сложных хронических заболеваний вроде язвенного колита. Источники отмечают Диляру Габдрашидовну как грамотного «полевого» игрока, который активную врачебную практику успешно сочетает с управленческими задачами.

«У нее есть контакт и с РКБ, и с другими больницами. Если нужно госпитализировать к ней пациента — она всегда на связи, приоритет всегда пациент», — отмечают источники.

В 12-й горбольнице, помимо Сайфутдинова, отмечают и еще одного опытного — с 40-летним стажем — гастроэнтеролога, Татьяну Дворянкину. Это заслуженный врач Татарстана и глава гастроотделения горбольницы, но также она ведет прием во внебюджетных клиниках. Дворянкина вместе с профессором Сайфутдиновым описывали уникальные заболевания. Пациенты же отмечают в работе врача внимание к их историям, умение «разложить все по полочкам».

«Я прошла многих врачей, но таких специалистов, как она, не встречала: при поступлении все анализы неторопливо просмотрела, выслушала, все объяснила, у меня была сложная ситуация, параллельно подключила других специалистов, всегда находила время даже вне обхода, несмотря на занятость, я всегда получала ответы на свои вопросы», — отзываются о работе Татьяны Васильевны пациенты.

«Постепенно в доле обращений растет и число пациентов, которые приходят за исследованиями в целях профилактики, а не потому, что что-то заболело»

«Постепенно в доле обращений растет и число пациентов, которые приходят за исследованиями в целях профилактики, а не потому, что что-то заболело»

«Он до всего докапывается, но это и хорошо»: кого хвалят в частном звене?

Во многих частных медцентрах принимают гастроэнтерологи, но профильных клиник за пределами госзвена всего две: «Гастроцентр» (ООО «Семейная клиника „Изумруд“») и «ДжиКлиник» (ООО «Генезис Груп»). Порой отношение к «частникам» у врачей из госзвена бывает настороженное: мол, задача бизнеса — зарабатывать деньги. Но с этим согласны далеко не все.

«В частных клиниках, по сути, трудятся те же врачи, что и в государственном секторе. По тем же клиническим рекомендациям, с теми же привычками, принципами деятельности, которые они вынесли из работы госсектора. Пожалуй, единственное, в чем выигрывает внебюджет, — время приема. В „бюджете“ его категорически не хватает, а врачу важно донести до пациента, почему нужен прием того или иного препарата, почему важны назначенные анализы. Если пациент не поймет — он не выполнит рекомендаций и потеряет время», — объясняют разницу между частными клиниками и госзвеном врачи, которые совмещают приемы в нескольких организациях.

Основатель клиники «Гастроцентр» кандидат медицинских наук Шамиль Галиев отмечает, что в частных клиниках у пациентов несколько больше возможностей получить весь комплекс услуг в одном месте и иногда даже за один прием. «Что касается обращений пациентов, то у нас, как у большинства направлений, 50 процентов обращений приходится на психосоматику — ситуации, когда функциональные нарушения возникают на фоне расстройства нервной системы. Вторая половина приходится на конкретные заболевания ЖКТ — гастриты, колиты. Постепенно в доле обращений растет и число пациентов, которые приходят за исследованиями в целях профилактики, а не потому, что что-то заболело», — объясняет он.

К тому же большинство отмеченных спикерами специалистов из «внебюджета» имеют хороший бэк родом из госсектора. Так, например, в «ДжиКлиник» ведет прием гастроэнтеролог Гузяль Шабанова, которая работала в казанском военном госпитале гастроэнтерологом, потом начмедом. И в коммерческое звено ушла только с закрытием госпиталя.

На слуху у источников и Ирина Богородская. «Тот случай, когда человек из терапии пришел в гастроэнтерологию и сосредоточился на проблемах ЖКТ. Знаю, что на слуху у пациентов, врачей, но пациентов ее не вижу. Скорее всего, это даже хорошо», — улыбается один из источников из сферы здравоохранения.

Как дотошного и внимательного гастроэнтеролога выделяют Айдара Хамидуллина. «Знаете, это такой правильный врач. У него большой стаж, но если он хоть в чем-то сомневается, то приходит советоваться, не стесняется брать второе мнение. Грамотный, щепетильный, он до всего докапывается, но для врача это хорошо», — отзываются коллеги по цеху.

«Несколько сильных эндоскопистов в республике дополнительно получили сертификат по гастроэнтерологии, чтобы разбираться и в этом тоже, смотреть на пациента комплексно»

«Несколько сильных эндоскопистов в республике дополнительно получили сертификат по гастроэнтерологии, чтобы разбираться и в этом тоже, смотреть на пациента комплексно»

«Вместе с Муравьевым запускал капсульную эндоскопию»: кто «перебежал» в гастроэнтерологию из хирургии?

Отдельно источники, которые помогали нам готовить материал, выделили несколько специалистов — «перебежчиков» в самом позитивном смысле слова. Речь об эндоскопистах, которые получили сертификат по гастроэнтерологии и теперь могут как вести терапевтический прием и назначать лекарственную терапию, так и провести глубокие исследования и даже операции.

«Таких эндоскопистов мало на самом деле. По сути, получить сертификат по гастроэнтерологии их вынудила жизнь: гастроскопия — это исследование на 7 минут. Сделал, нашел причину болезни — все. Но есть ряд заболеваний печени, желчного пузыря, к ним с эндоскопом не подлезешь. И несколько сильных эндоскопистов в республике дополнительно получили сертификат по гастроэнтерологии, чтобы разбираться и в этом тоже, смотреть на пациента комплексно», — рассказывают эксперты из отрасли.

Среди таких врачей — «великолепный эндоскопист» Марсель Самигуллин; ученик Сайфутдинова, эндоскопист и гастроэнтеролог Айрат Зиятдинов из медсанчасти КФУ; специалист высшей категории Ринат Бурханов в «Медэксперте»; Дмитрий Нечаев в «Звезде».

«Все они классные эндоскописты с большим опытом, к которым можно прийти и на прием как гастроэнтерологам. Для пациента это только в плюс: один врач и гастроскопию сделает, например, и лечение назначит, весь анамнез в одних руках. Ну и опыт за ними какой! Марсель Фаикович [Самигуллин], к примеру, вместе с Владимиром Муравьевым „запускал“ в Татарстане капсульную эндоскопию. Он работает в РКОД и ведет прием в КОРЛ», — рассказывают источники.

Галиев также добавил в свое время сертификат гастроэнтеролога к профессии эндоскописта. «Я освоил три профессии: эндоскописта, УЗИ-специалиста и гастроэнтеролога. Но в условиях госзвена реализовать себя можно только в одном направлении. Я не хотел выбирать и сначала нашел себя в частном секторе, а постепенно пришел к открытию собственной клиники. У пациентов такой подход находит отклик, один врач и проводит диагностику, и назначает лечение, ведет от и до», — объясняет он.

К кому ехать в районах?

Если посмотреть на перечень специалистов, на которых наши источники рекомендовали обратить внимание, то большинство из них ведут прием в Казани. Но это не значит, что в районах нет гастроэнтерологии.

«В Набережных Челнах и Альметьевске есть филиалы КГМУ, есть специалисты, казанские преподаватели-практики приезжают с обучениями, повышением квалификации. Есть и частные соматические клиники, в которых также ведут прием по проблемам ЖКТ», — объясняют источники. Среди специалистов, которые пользуются огромным доверием среди пациентов и коллег, они отмечают Олега Петрова и Татьяну Кудрявцеву, которые ведут прием в Набережных Челнах.

«Это, скажем так, старожилы отрасли, много работают, за обоими — огромный опыт прежде всего. Эти фамилии почти всегда называют, когда просишь посоветовать гастроэнтеролога, они на слуху. Такой же опытный врач Рамзия Гиззатуллина, которая ведет как взрослый, так и детский прием», — говорит один из представителей отрасли. Но добавляет: пациентов, которые едут из районов республики в Казань за консультацией и лечением, меньше пока не становится.

«Недавно из Бугульмы пациент приезжал, сказал, что гастроэнтеролог у них в районе был, но или уволился, или уехал, сейчас никого. Приходится за сотни километров в столицу ездить», — рассказывают представители отрасли.

* * *

Данный материал — первое «погружение» в мир гастроэнтерологии Татарстана. Наша статья охватывает только некоторые аспекты этой удивительной отрасли, а топ — сокращенный перечень тех фамилий, которые называли нам наши источники. Каждый из них подмечал, что в республике — множество грамотных, чутких, растущих в профессии специалистов. Методология составления материала не позволяет нам выделить каждого, но мы предлагаем вам поблагодарить врача, который помог лично вам, в комментариях.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 22

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.