«Сердце финно-угорских народов бьется в ритме древних лесов, в шелесте листьев священных рощ. Эти места не просто скопления деревьев, это живые храмы. Роща становится своеобразной сокровищницей, хранящей в себе память о прошлом, традициях, которые связывают целые поколения», — этой мыслью открывается выставка «Безмолвие священной рощи» в галерее современного искусства «БИЗON». О том, как выглядит современное финно-угорское искусство, почему удмуртов можно сравнить с японцами, зачем ижевские художники сожгли свои произведения ради создания нового и чем поразил художник из Йошкар-Олы европейский арт-рынок, — в нашей фотоистории.

-

В казанской галерее современного искусства «БИЗON» открылась выставка финно-угорского искусства «Безмолвие священной рощи». Она создавалась без малого больше года и посвящена истории болезненной трансформации национальной культуры, которая издревле черпала вдохновение в языческом мировоззрении.

-

На лестнице гостей уже встречают первые экспонаты — масштабные холсты-свитки классика марийского искусства Измаила Ефимова. В 90-е он стал одним из основоположников этнофутуризма.

-

«Выставка „Безмолвие священной рощи“ наглядно свидетельствует, что многие элементы богатой культуры финно-угров не только не забыты, но и переосмысляются, получают новое прочтение благодаря тем, кто их бережет. Именно эти герои станут для нас проводниками в священную рощу — территорию, которая служит духовной опорой и становится точкой связи с высшими мирами», — гласит текст куратора Александра Шагулина.

-

Первое, что бросается в глаза, — обилие дерева. «Мы его называем удмуртским золотом. Это самое главное богатство в Удмуртии, на мой взгляд, которое, если обратиться к истокам, начинает сиять как золото», — говорит челнинский художник Ленар Ахметов. Он несколько раз ездил в соседнюю республику в арт-резиденцию.

-

На открытии выставки побывал и бывший банкир, сооснователь Совкомбанка миллиардер Василий Клюкин. Сейчас он живет в Монако и полностью посвящает себя искусству и архитектуре, создавая скульптуры, которые можно увидеть в галереях по всему миру. Пространство галереи «БИЗON», где он оказался впервые, особенно его впечатлило: «Понравилось то, что даже со стороны видно — галерея помогает художникам. Например, для одной из работ специально черный фон сделали. Это говорит о дружелюбии между галеристом и художником, потому что для галереи это все затраты, а для художника — мечта».

-

Вернемся к художнику Ефимову, который изначально занимался «крепким» соцреализмом, а затем начал свои поиски в живописи уже через призму марийского этнического искусства.

-

В 1990 годы, сменив свой художественный ракурс на этнофутуризм, Ефимов начинает писать акварельные серии. В 1993-м они были презентованы в Хельсинки, получив большое признание. В 2020-м музей современного искусства Антверпена выкупил часть этих акварелей, а те, что остались в России, теперь можно увидеть на выставке в «БИЗОNе».

-

«Это его личная визуализация ощущения самого себя как представителя этого народа, — говорит искусствовед Дина Ахметова. — Это надо было так суметь все объединить, что это стало своим для художника, не чужим, не наносным. Я вижу, откуда эти корни, но я понимаю, что это и его личное ощущение».

-

«Это уже классика беспредметного творчества. Классика, потому что здесь мы видим какие-то рецепции на русский авангард: и Розанова, и полосы Родченко, и при этом в очень тонком этническом стиле», — рассуждает Ахметова о том, что совмещено в творчестве Ефимова.

-

«Я всегда об этом говорю, когда привозят выставки для Казани: если они не вторичны и там есть аутентичность, это очень ценно. Тогда формируется более новая, естественная в своем развитии художественная среда. А когда мы привозим то, что раскручено, будет не хватать новизны», — размышлял художник Хамза Шарипов. Сравнивая татарское и финно-угорское искусство, он отметил, что у финно-угров больше экспериментов и размышлений, а «татарский путь идет через сердце».

-

Продолжая свою мысль, Хамза Маулиханович также обратил внимание на своеобразие абстрактных работ Ефимова: «У Измаила очень чувствуется лесной мир, и он очень многообразный. Мне импонирует, что его работы более абстрактного характера не повторяют мировые тенденции, а все-таки имеют своеобразие, что для искусства очень ценно».

-

«Современное искусство — это переосмысление на основе традиций того, что связано с народным творчеством. При этом мы разговариваем на актуальном языке, и это очень важно. За это низкий поклон организаторам выставки, самим авторам, которые любезно приняли приглашение и таким образом открывают казанцам, гостям нашего города замечательные работы, — сказал на открытии выставки начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. — Это важная веха в развитии современного искусства, в особенности в нашем Приволжском регионе. Это шире, чем Казань, шире, чем Республика Татарстан, это касается национальных республик, которые объединяют в костяк Россию. Только так мы сможем рассказать молодому поколению о тех самых традиционных ценностях, которые лежат в основе нашей государственности. Может быть, звучит пафосно, но это так».

-

Открытие посетил и председатель правления национально-культурной автономии удмуртов РТ Андрей Герасимов. «На этой выставке традиция действительно перекликается с современностью. Есть народы, которые исчезают, и мы должны сохранять их культурный колорит. И данная выставка как раз об этом: что есть художники, которые развивают национальную идентичность уже на новом уровне, изучают новые концепции культурной традиции своего народа», — отметил гость.

-

Стоит отметить, что таблички с названиями экспонатов переведены на четыре языка: татарский, английский, марийский и удмуртский.

-

Художник Альберт Закиров обратил внимание на то, что финно-угорское искусство схоже с татарским природным началом и языческой тематикой.

-

Экспозиция объединяет 6 художников разных поколений. Один из них — удмуртский автор Максим Агафонов. «Когда я был уже взрослым, мне казалось, что я какой-то неполноценный удмурт. Почему? Потому что у меня не было бэкграунда, культуры в плане традиционных танцев, песен, национальных костюмов. Поэтому я начал изучать это», — объяснил он зрителям.

-

Изучить то, чем для него является эта «удмуртскость», Максим решил через простые бытовые предметы, которые были в его детстве. Например, на картине сверху — «Черс» — он использовал веретено, которое изготовил его дедушка. Справа и слева от них он показал двух удмурток, прядущих нить, — это его бабушки, которые, как запомнил Максим, все его детство пряли: «Это такая дань памяти и уважения моим предкам, моей бабушке, одной из них уже нет».

-

Вторая работа с корытом, которое одновременно становится и основанием для картины, и самим объектом искусства, ассоциируется у Максима с его мамой, которая даже сейчас в похожем деревянном корыте рубит картошку, месит тесто для пирогов.

-

«Мне кажется, в этой выставке есть особенность — радость и удивление. Нам иногда все кажется таким знакомым, обыденным, особенно если мы связаны каким-то образом с искусством (неважно, изобразительным, театральным или киноискусством). А здесь то, как оно интерпретируется современными авторами и художниками, удивляет. Оказывается, впечатлиться, удивиться можно так легко, и все это так рядом. Например, даже те работы, на фоне которых мы сейчас с вами беседуем», — с восхищением отметила кинокритик Адиля Хайбуллина.

-

К детским воспоминаниям обращается и другая молодая удмуртская художница, Ульяна Константинова. Так, в центре первого зала можно увидеть ее инсталляцию из папье-маше, поистине магическую и сказочную — «Что, если у цветов тоже есть глаза?». В детстве Ульяна жила в окружении цветов, потому что ее бабушка и мама были их большими любительницами. И ей казалось, что не только мы видим цветы, но и цветы видят нас.

-

Важная тема для Ульяны — память. При входе в галерею можно увидеть знаковую в этом смысле работу художницы «Откуда я», составленную из миниатюрных матрешек с образами женщин ее семьи: здесь мы видим двух прабабушек, бабушку, маму и саму маленькую Ульяну.

-

Нередко, помимо семейной памяти, свое вдохновение Ульяна черпает из удмуртской мифологии. На фото слева ее работа «Маска Лудмурта» (духа полей), обвязанная ленточками, которые отсылают к удмуртскому обряду моления у дерева в священной роще.

-

Схожий образ можно найти у художников Жон-Жона Сандыра (слева) и Кучырана Юри (справа) из творческой группы «Эмноюмно». Они практикуют такие современные художественные практики, как стрит-арт, инсталляции, перформансы и видео-арт.

-

Так, на создание «Небесного столпа» («Юбо») Юри вдохновило место моления Булда, где богу Инмару приносились дары в виде полотенец, платков, поясов, которые развешивались в священной роще на ветвях деревьев. «Небесный столп» можно сделать сосновым, еловым и березовым, потому что три эти дерева у нас священные», — говорит художник. В этом объекте он решил использовать ель, которая связана с божеством погодных явлений.

-

«Люди приходили в священную рощу и с благодарностью привязывали такие полотенца, тем самым образуя мыслеформы благодарности к Всевышнему, своим близким, роду», — объясняет автор суть обряда.

-

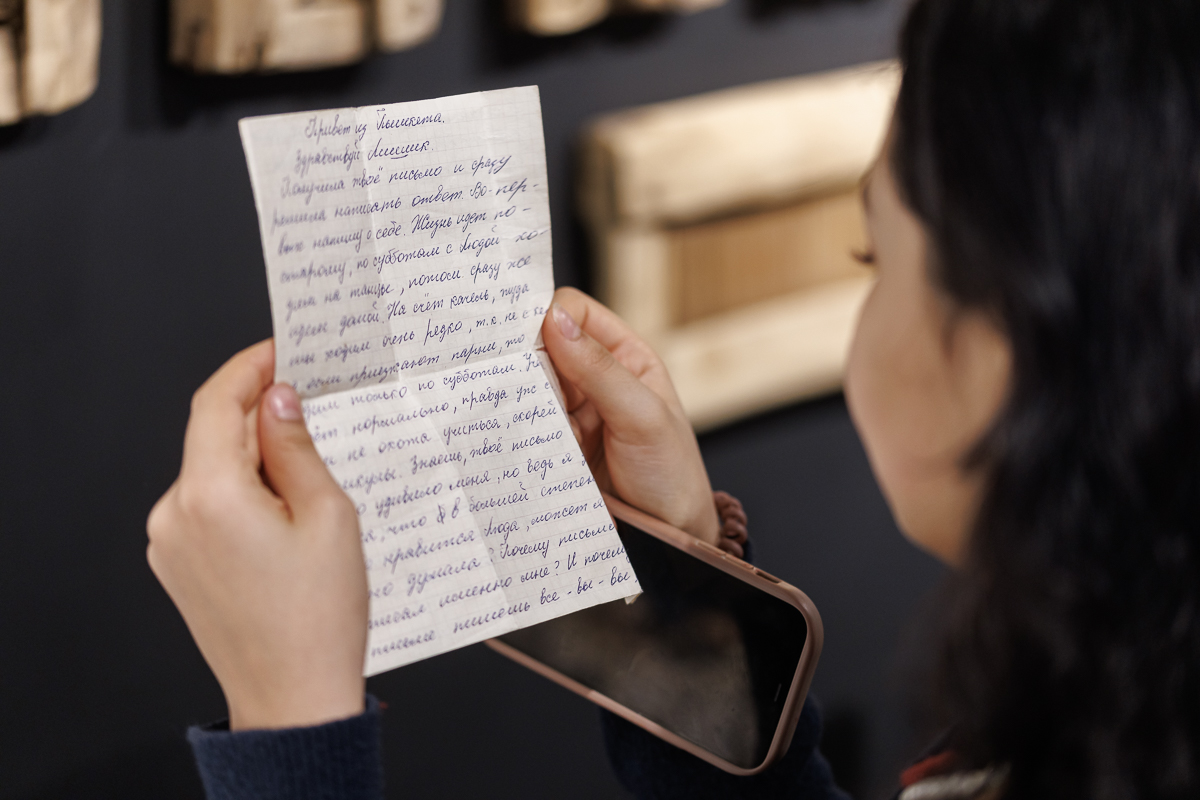

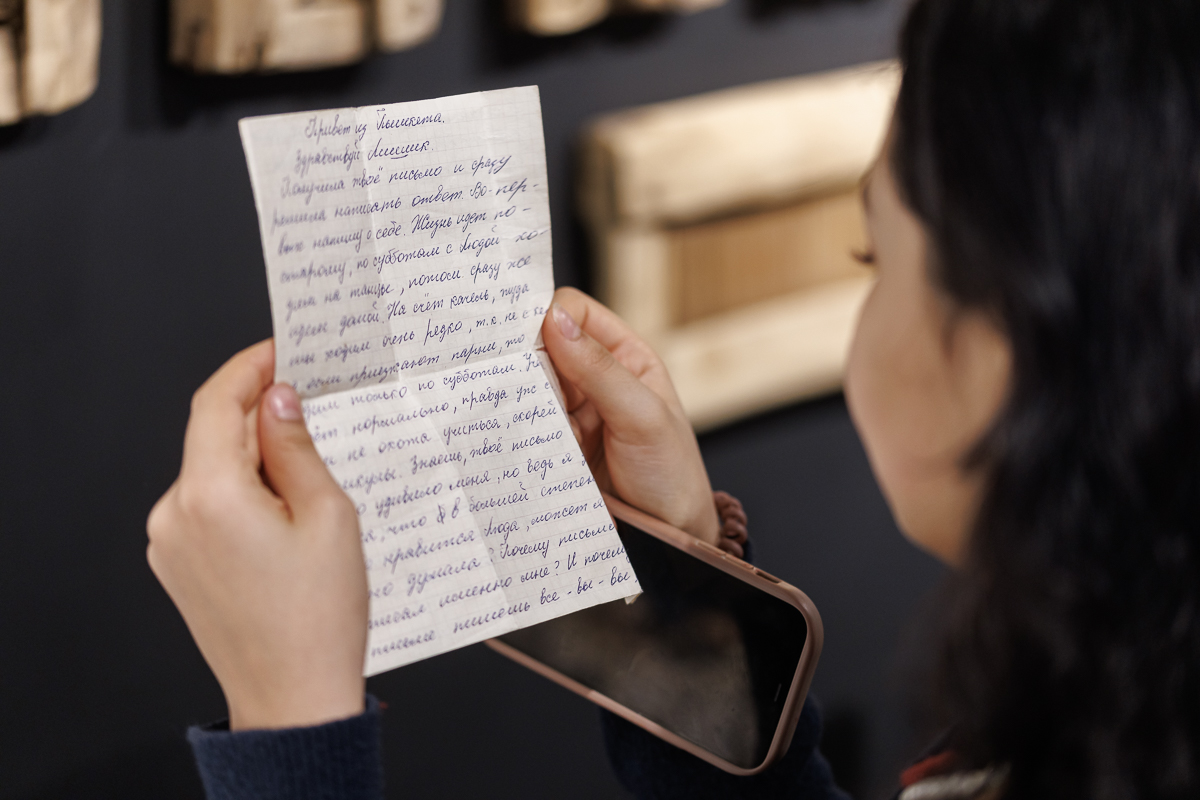

Также на выставке представлен объект Жон-Жона «Личная переписка», сделанный из панелей ткацкого станка. В них вложены письма двух возлюбленных, которые художник нашел в заброшенном доме. «Письма — это тоже очень важный материал, потому что люди раньше писали очень хорошим языком и понятным почерком. И в одном из писем я внезапно увидел такую трогательную фразу: „На этой неделе было пять писем. И ни одного от тебя“».

-

Чтобы прочесть все письма, у художника ушло два часа. Посетители также могут бережно их изучить, погрузившись в историю двух молодых людей, которым не суждено было быть вместе.

-

Еще один любопытный экспонат — «Воршудный короб», который скрывает в себе многослойную историю. Воршудный короб — это обязательная вещь в молебных домах в Удмуртии, которые называются куала, — домиках без окон и стола. И в каждом этом домике есть такой короб, куда складываются жертвоприношения: шкурки белки, челюсть щуки. Творческая группа отталкивалась от фразы финно-угорского бога Кылдысина: «Мой лик раздроблен на 42 части». Художники задумались — как можно собрать божество заново воедино? Тогда они сделали 42 деревянных предмета неправильной формы, разных размеров и сожгли их. Из полученного пепла сделали этот шар как символ единения.

-

«Пепел у удмуртов связан с почитанием, в нем хранится вся информация о том, что было. Когда удмурты уходили с насиженных мест, с собой они брали весь пепел, так как вся информация остается в нем», — объясняет Жон-Жон.

-

Еще один художник — йошкаролинец Марк Берман, передающий в своих работах коллективный марийский опыт: «Наша республика крайне маленькая, небольшая, территориально она затаилась среди наших соседей-собратьев. И исторически так сложилось, что марийская земля всегда была на границе разных миров».

-

Работам Марка свойственен особый символизм: используя ветки из священной рощи, в которой уже не проводят обряды, и образы марийских божеств, он говорит о душевном состоянии любого человека: «В каждом из нас, даже согласно мифам, есть что-то темное, злое. В наших силах противостоять этому и становиться людьми более светлыми и добрыми», — говорит он.

-

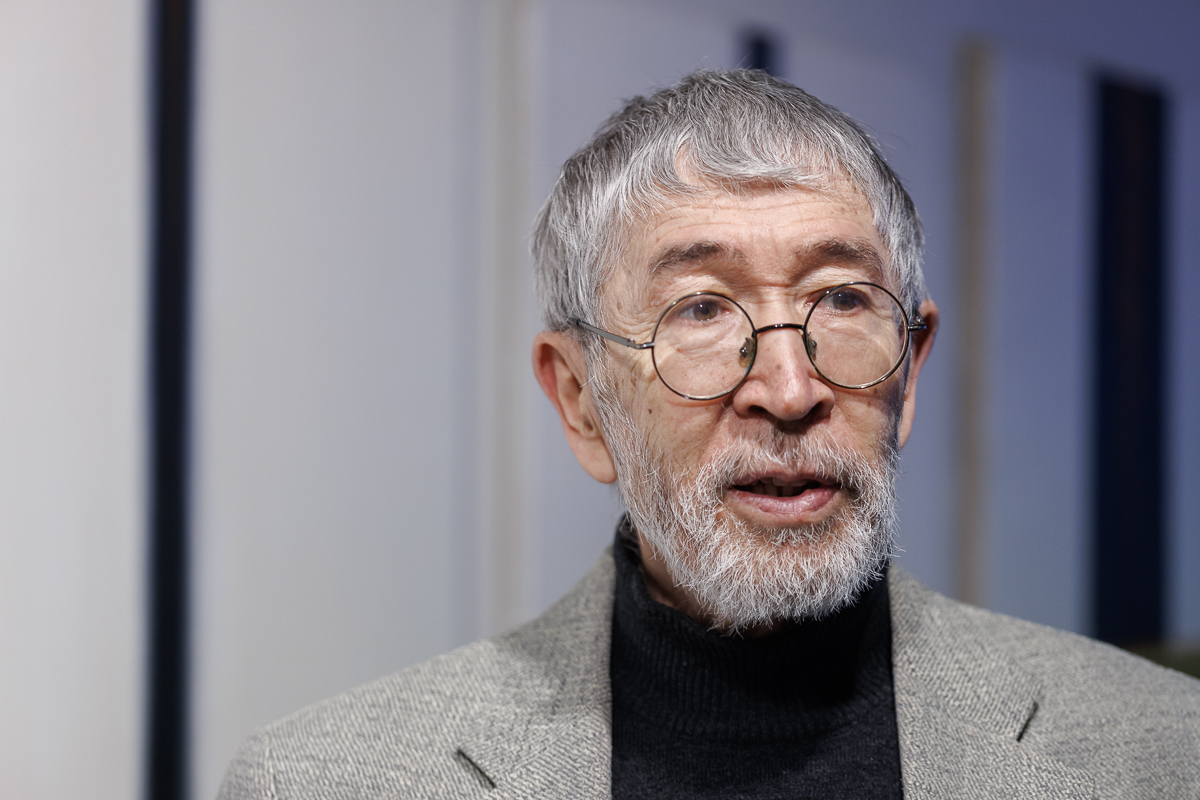

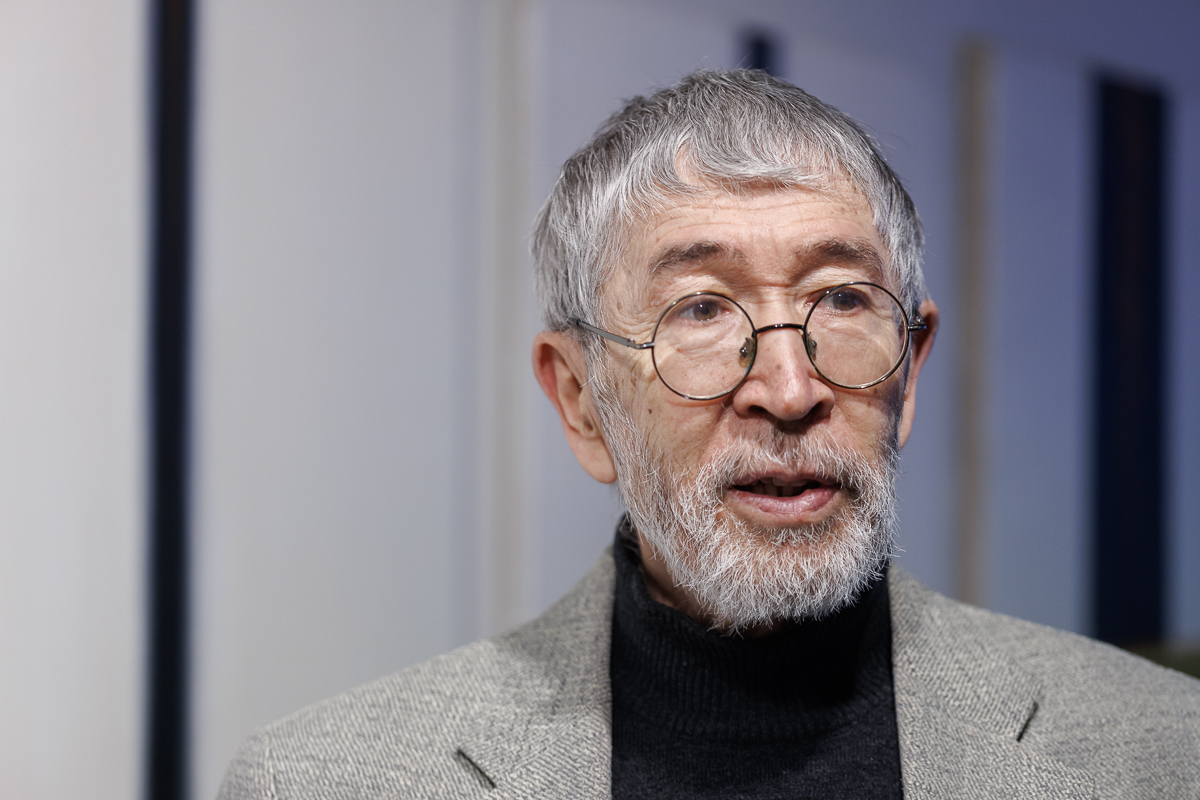

«Знаково и очень важно, что именно в Казани проходит эта замечательная выставка, потому что Татарстан, Казань — это место, не чужое финно-уграм, здесь эти народы отчасти и проживают, являются его коренным населением. И сейчас столица РТ становится весьма важным культурным порталом для финно-угорских народов и их языков. Очень многое, что здесь демонстрируется, имеет определенный резонанс. Хочется верить, что эта выставка повысит интерес к финно-угорским культурам», — рассуждает филолог и финно-угровед Алексей Арзамазов.

-

«Этническая подлинность как бы пропечатана в этих символах, цветах, картинах. Здесь все интересно и очень многое загадочно кодифицировано», — отмечает Арзамазов. Также для себя он заметил интересную схожесть удмуртской и японской культур в их сдержанной глубокой созерцательности: «У меня лично такие наблюдения, полупрофессиональные, возникли давно, что очень многое на разных уровнях и ярусах культуры здесь перекликается с Японией. То есть удмуртов можно назвать нашими японцами Поволжья, это тоже один из контекстов восприятия».

-

Одним из фаворитов гостей выставки стала работа творческой группы «Эмноюмно» «Muu-Maa» («Другая земля») — двусторонний триптих, сделанный из бересты.

-

Ахметов рассказал, что триптих посвящен одному из мастодонтов современного удмуртского искусства Энвилю Касимову, который был главредом газеты «Удмуртская правда», депутатом и художником: «Эксперимент с берестой делал именно Касимов, у него еще были работы с рыбьей чешуей. И эта работа — посвящение, признание в любви к художнику».

-

Особо обратил внимание на триптих генеральный директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов: «Необычная работа, объемная, непростая».

-

Историк Данис Гараев заметил: «Хоть я и не финно-угр, но мы настолько близко друг к другу живем, что все это одинаково кажется родным. Здесь у меня глаз больше отдыхает. Поскольку я не искусствовед, у меня критерий простой: нравится или не нравится. Мне красиво или некрасиво. Здесь мне красиво. Все, что я успел здесь увидеть, я бы посмотрел и в современном интерьере. Ведь есть такой стереотип, что что-то традиционное — это несовременно. Но здесь все-таки это футуризм, это в будущее обращенная история».

-

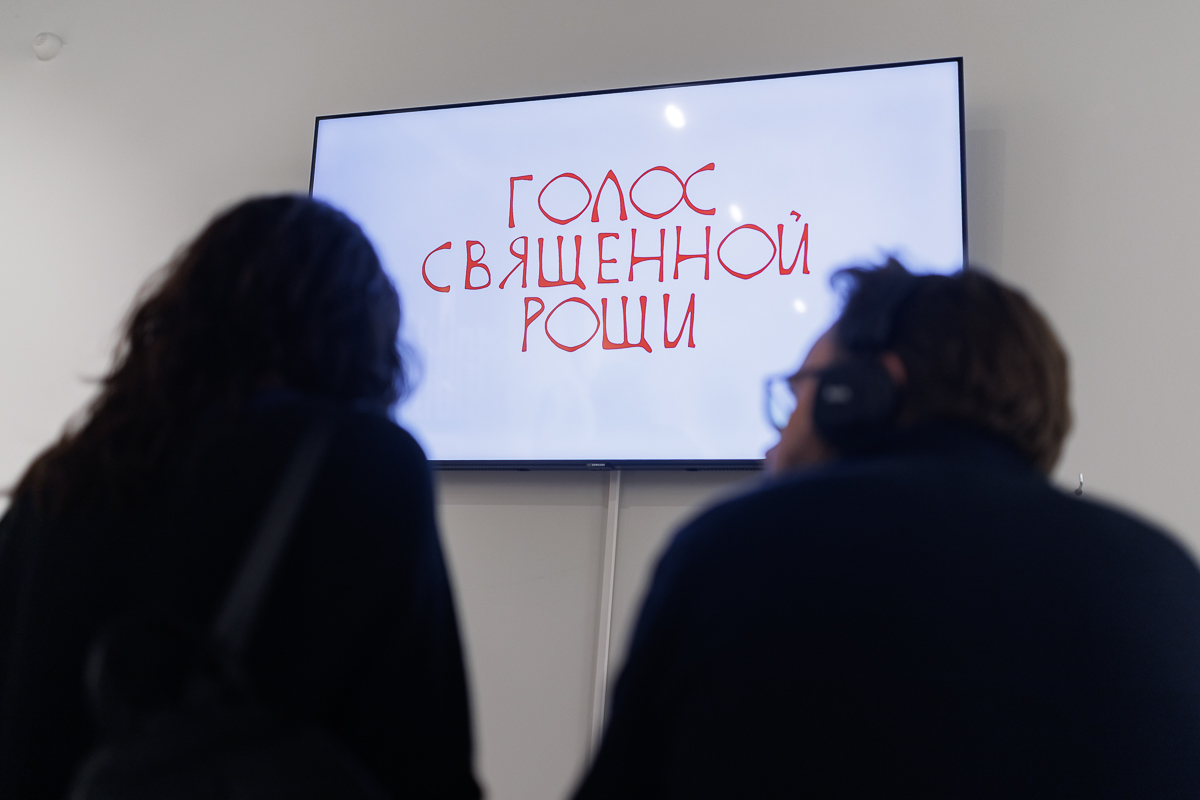

К выставке также был снят специальный короткометражный фильм-эссе «Голос священной рощи», антономично перекликающийся с названием экспозиции. Съемки проходили в отдаленных марийских деревнях и древней священной роще. Это настоящее погружение в быт народа, чье мировоззрение до сих пор строится на языческой вере.

-

А вот один из героев этого фильма — карт (жрец) Григорий (справа). Он регулярно проводит обряды в роще.

-

Также специально к выставке известный писатель Денис Осокин подготовил художественный текст «Ледоход». «Финно-угорский мир похож на оба ледохода (зимний и весенний) одновременно. Тайные и очевидные его знания и смыслы и обдают радостью, и заставляют цепенеть и неметь от бездны. Это очень памятливый мир, при этом память весьма немногословна, прозрачна и ненавязчива совсем. И наилучший в нем проводник сегодня даже не наука, а как раз искусство: чистая поэзия и ее методы», — пишет он.

-

Увидеть выставку «Безмолвие священной рощи» в «БИЗONе» можно до 15 марта включительно. Галерея находится на ул. Пушкина, 20 и работает ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.

Главный информационный радиопартнер выставки БИМ-радио

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 7

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.