Российские социогуманитарные науки пребывают в плену навязанных извне ориентиров. Нынешнее преподавание философии, истории, политологии, экономики, обществоведения, этнологии, антропологии, педагогики и т. д. коверкает сознание подрастающих поколений. О том, что делать, говорили вчера на Русском научном форуме, который прошел в КФУ. Главными докладчиками стали философ Александр Дугин и глава «Царьграда» Константин Малофеев. Доклады о сути патриотизма, сакральности государства и вреде психологов выслушал и корреспондент «БИЗНЕС Online».

Очередной приезд Дугина и Малофеева в «российскую столицу евразийства» можно связать и с сегодняшним форумом «Россия – исламский мир: KazanForum», но никаких указаний на это не было. Темой собрания стала суверенизация отечественного знания и науки

Очередной приезд Дугина и Малофеева в «российскую столицу евразийства» можно связать и с сегодняшним форумом «Россия – исламский мир: KazanForum», но никаких указаний на это не было. Темой собрания стала суверенизация отечественного знания и науки

Научный фронт

Интрига Русского научного форума в стенах КФУ сохранялась до последнего: участники не знали, что на мероприятие приедут философ Александр Дугин и «православный олигарх», известный как один из отцов Русской весны, учредитель института «Царьград» Константин Малофеев. Возможно, дело в безопасности — у обоих есть все основания быть осторожными.

Главная тема форума — суверенизация отечественного знания и науки. «У каждого свой фронт, он проходит и в науке: здесь совсем катастрофа, полная вражеская оккупация», — объявил Малофеев. У российских ученых накопилось много багажа из «либерально-колониальных 90-х», с каким трудно не только в спецоперации победить, но и эту победу удержать. Главный посыл: высшее образование слишком привязано к западным системам оценок, которые не дают отечественному знанию развиваться, от них надо избавляться.

Был сделан с десяток докладов. Дугин то и дело давал слово экспертам — из зала и подключенным по видеосвязи: профессорам гуманитарных вузов, политологам, социологам, юристам, теологам. Отметим, что в зале были первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Последний назвал суверенизацию российской науки злободневной темой: ученые находятся едва ли не в «вавилонском плену». Его причиной стало навязанное в 90-е чуждое мировоззрение. В частности, владыка затронул тему наукометрии и указал на известную проблему: оценка эффективности преподавателей, ученых и самих вузов зависит не только от глубины и фундаментальности их трудов, но и от количества публикаций в «сомнительных журналах, которые каким-то образом привязаны к международным рейтингам». Как признался владыка Кирилл, такая проблема есть даже в духовном образовании. По словам митрополита, отрадно, что Казанский университет и Всемирный русский народный собор видят эти проблемы. Напомним, что несколько лет назад КФУ называли одним из российских лидеров по публикационной активности в мусорных журналах.

Ильфар хазрат сказал об общих ценностях мусульман и православных, что проявились во время СВО, — Родину защищают все. И те и другие одинаково не принимают фашизм, расизм, терроризм, моральную распущенность, чайлдфри, безбожность. Как всему этому противостоять, кроме реальных полей сражений? Ответ татарстанского муфтията — укреплением национальных, религиозных традиций.

Об острой необходимости суверенизации социогуманитарной науки говорили ректор РГГУ Александр Безбородов, президент Южного федерального университета Марина Боровская, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов, проректор РАНХиГС Андрей Полосин. Об этом же по ВКС рассуждал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава совета по взаимодействию РПЦ с организациями высшего и среднего профобразования в сфере духовно-нравственного воспитания: от того, сумеет ли Россия сохранить свои ценности и идеалы, зависит ее существование.

Произвел впечатление доклад монаха Киприана (Валерия Буркова)

Произвел впечатление доклад монаха Киприана (Валерия Буркова)

Духовный бой психологам

Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов остановился на теме «пришлых» научных моделей. До революции и даже после нее Россия развивала собственные научные школы, с особыми нарративами, связанными с духовно-нравственными ценностями. С 90-х это начало вытесняться западными методологиями и терминами. Одни преподаватели научного коммунизма учили других западной социологии, отметил докладчик. Экспансия шла через российский гуманитарный научный фонд, фонд Сороса и подобные структуры, которые налево-направо раздавали стипендии и гранты. Теперь былое необходимо возрождать. Шутов призвал провести аудит чуждого российской традиционной науке и избавиться от него либо приспособить под себя. Прошелся декан и по системе рейтингов: «Если мы и дальше продолжим играть в рейтинги и индексы, то задачу по суверенизации науки не выполним».

Произвел впечатление доклад монаха Киприана (Валерия Буркова). Его Дугин представил как президента Научно-практического института религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, руководителя центра душепопечения и медико-психологической реабилитации в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Сам отец Киприан заметил, что на форуме он больше как член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Напомним, что Бурков — Герой Советского Союза, бывший советник президента РФ и депутат Госдумы. По его словам, за плечами у него, помимо духовного, еще и психолого-педагогическое образование, а также большая практика работы в тяжелой психиатрии.

Киприан говорил о том, что любая война — тяжелая психологическая травма, удар по человеческой душе. Многие неверующие или маловерующие ломаются психологически, возвращаются с СВО другими людьми. Некоторые находят в себе силы обратиться к психологам. Беда в том, что врачи зачастую не могут излечить душу и даже, наоборот, еще больше травмируют ее — не хватает квалификации. Получить диплом психолога сегодня не составляет большого труда — повсюду объявления: психолог-консультант – таролог, нумеролог, энерготерапевт. Психология, по сути, стала оккультной наукой.

Вторая причина того, почему психология «выбрасывает души за борт», в безнравственности людей, что обучаются этой профессии. Как рассказал монах, он часто выступает перед молодежью, в том числе перед будущими психологами. По личному опыту во время его лекций 50% аудитории признаются, что не хотели бы заводить семью, еще 7% отвергают саму мысль о детях. Вот из таких людей якобы и вырастают психологи. Чем они могут помочь ветеранам, приходящим к ним за советом? Киприан считает необходимым ограничить деятельность психологов. Он предложил министерству науки и образования проверить психологические факультеты. Инициативу поддержала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Очевидно, что гуманитарные науки нуждаются в масштабной углубленной проверке на эпистемологическую суверенность», — заявил Дугин

«Очевидно, что гуманитарные науки нуждаются в масштабной углубленной проверке на эпистемологическую суверенность», — заявил Дугин

Методология распознавания добра и зла

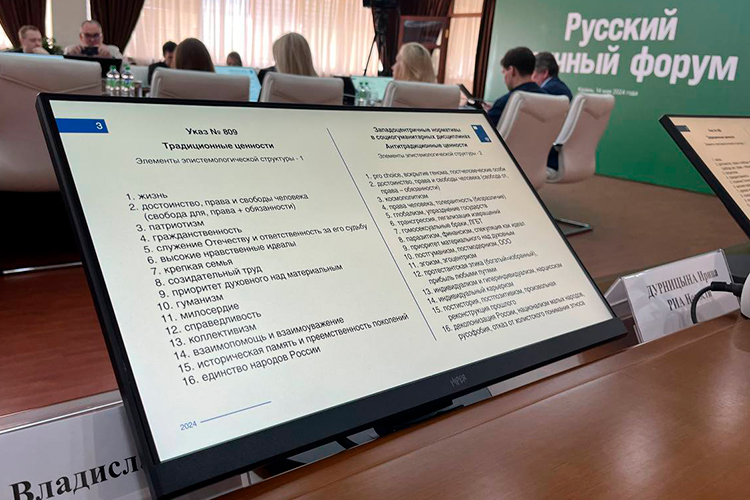

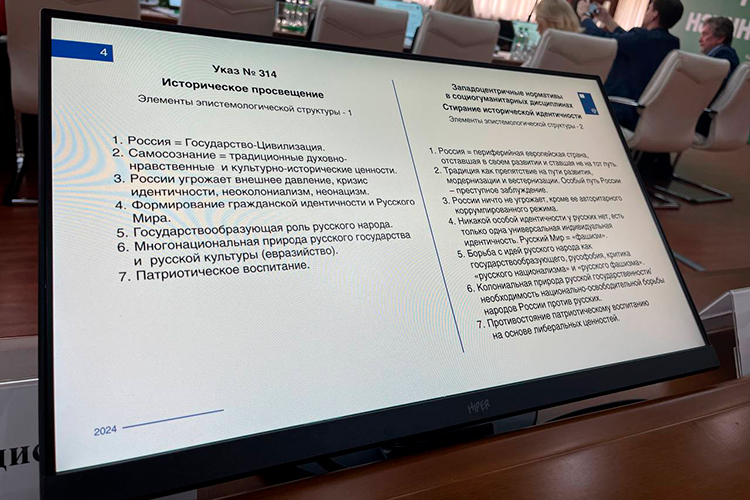

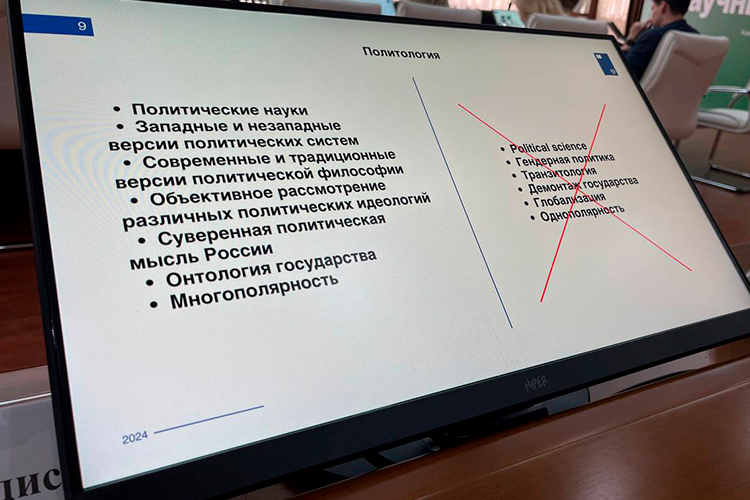

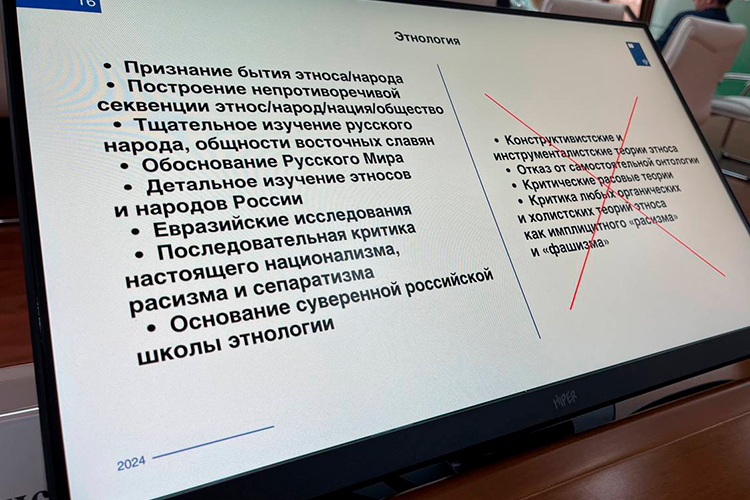

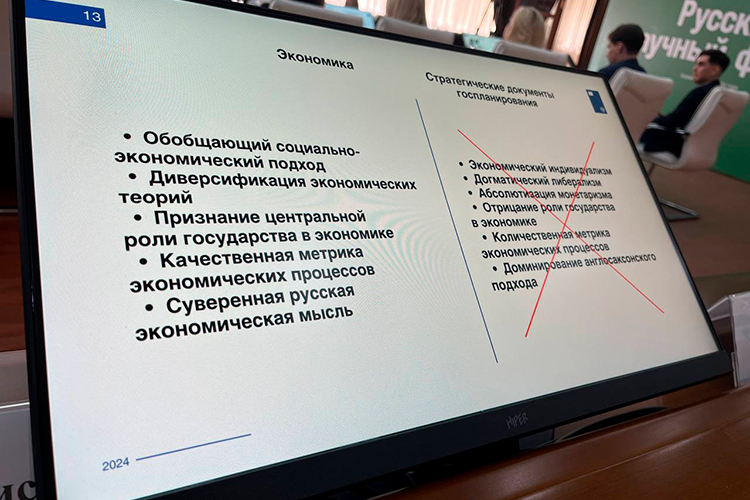

«Очевидно, что гуманитарные науки нуждаются в масштабной углубленной проверке на эпистемологическую суверенность», — заявил Дугин. По его словам, для такой проверки есть критерии в президентских указах «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (№809) и «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» (№314). Содержание документов Дугин отобразил в нескольких таблицах. В указе №809 перечислены 16 традиционных ценностей, характерных для российского общества, — это базис эпистемологической структуры оценки. Их философ разместил в первом столбце своей таблицы слева, а справа противопоставил им антитрадиционные ценности, которые пропагандируют западноцентрические нормативы в социогуманитарных науках.

«Вроде совпадает простой принцип „достоинство, права и свободы человека“. Однако трактовка свободы в русской культуре и философии — это преимущественно то, что Миль называл „свободой для“, а в западной трактовке это „свобода от“. Наши права непосредственно связаны с обязанностями. В западной традиции это права минус обязанности, права рассматриваются как абсолютные», — прокомментировал инфографику Дугин.

Указ №314 добавляет еще несколько пунктов. На одной чаше весов — историческое просвещение, а против — стирание исторической идентичности, что опять же навязывает нам Запад.

«Вот так выглядит поле специальной военной операции в сфере эпистемологии. Синеньким обозначена линия боевого соприкосновения», — пояснил философ.

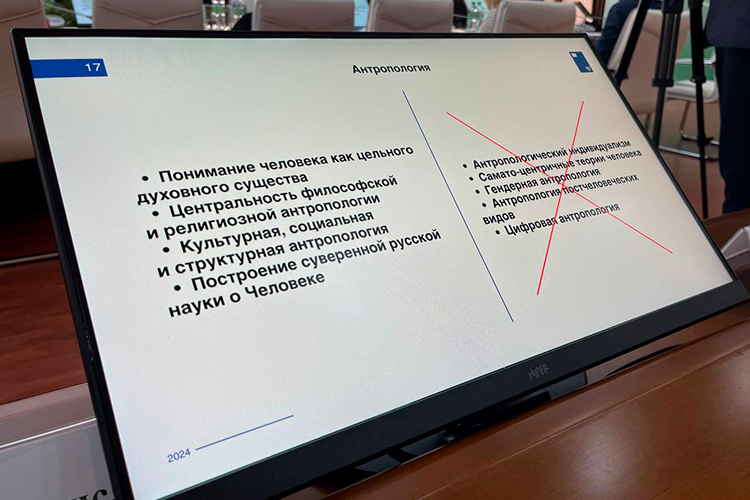

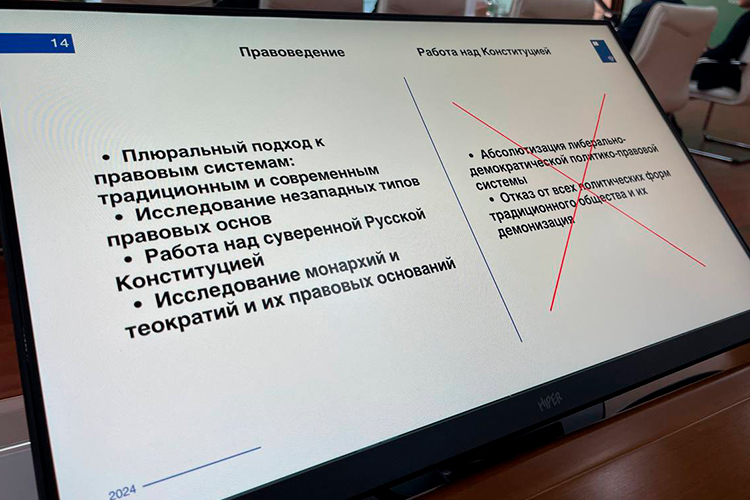

Далее он проанализировал социогуманитарные дисциплины на предмет их соответствия данной сетке российских ценностей: слева — то, как должно быть, справа — что есть и от чего надо избавляться. Анализу подверглись отечественные философия, история, политология, экономика, правоведение, этнология, антропология, педагогика и т. д.

«На пути суверенной российской социогуманитарной области знаний предстоит проделать титанический труд. Основные принципы его заложены в указах президента. Осталось их досконально расшифровать, проанализировать парадигмы соответствующих дисциплин и осуществить их семантическое реформирование, — подытожил Дугин. — Только так мы сможем одержать настоящую духовную цивилизационную победу в ожесточенной войне с Западом».

Что для нас государство

Малофеев посвятил доклад теме государства. Начал с расшифровки тезиса Путина о том, что государственная идеология России — патриотизм: «Родина — это государство. Нет никакого патриотизма „своего села“. Патриотизм — это преданность государству. Но что такое государство? Либеральные концепции учат нас чему? Одни говорят, что государство — монополия на насилие. Это классическая либеральная трактовка. Вы представляете, если нашей государственной идеологией является монополия на насилие? Как в таком случае следовать нашим традиционным ценностям? Что это за традиционная ценность „монополия на насилие“? Так мы диктатура после этого, причем вот такого рабского типа, когда мы еще радуемся, что над нами совершают насилие. Логично же».

Константин Малофеев: «В Первую мировую войну очереди стояли из добровольцев и во Вторую мировую тоже! А сейчас не стоят. Кто виноват? Как правильно сказал Владимир Владимирович, а до него один немецкий политик, школьный учитель»

Константин Малофеев: «В Первую мировую войну очереди стояли из добровольцев и во Вторую мировую тоже! А сейчас не стоят. Кто виноват? Как правильно сказал Владимир Владимирович, а до него один немецкий политик, школьный учитель»

Малофеев представил и другие известные трактовки государства: государство Левиафан Гоббса, нависающее над прекрасным гражданским обществом, позитивистскую «юридическую фикцию» и т. д. «Там государство не священно, — констатировал спикер. — Государство разобрано, десакрализовано за эпоху модерна. Полностью и бесповоротно… И теперь внимание! Вот за это государство, либеральное, так описываемое в наших учебниках по политологии, конституционному праву, мы призываем своих молодых и не очень молодых людей идти и умереть? За юридическую фикцию? За монополию на насилие? Или за Левиафана? И как это сделать? Как мы можем выпускать их из наших студенческих аудиторий, как мы можем преподавать им это по нашим учебникам, а потом требовать от них патриотизма, но уже в другом смысле? Преподавание гуманитарных дисциплин не соответствует тому высокому пониманию патриотизма, о котором потом им очень коротко расскажет отец-командир или замполит — как и за что надо воевать и умереть. Рассказывать нужно о том, что будет совпадать. Тогда у нас появятся очереди на пунктах добровольцев, а не переписывание добровольцев в тех, у кого закончился контракт. В Первую мировую войну очереди стояли из добровольцев и во Вторую мировую тоже! А сейчас не стоят. Кто виноват? Как правильно сказал Владимир Владимирович, а до него один немецкий политик, школьный учитель».

По мнению Малофеева, нам необходима новая теория государства как сакральной сущности и отдельный вузовский и школьный предмет государствоведение вместо обществознания. И преподавать его нужно не казенным языком, как сегодня. «И не надо учить, что у нас сейчас пик развития нашей государственности! — заявил Малофеев. — Если мы сегодняшним школьникам говорим, что у нас самое лучшее государство за всю историю существования России, только совершенно не выходящий на улицу слепоглухонемой школьник может нам поверить». К слову он заметил, что 9 из 15 стран, лидирующих в мире по ВВП и ППС на душу населения, — монархии. 26 из 200 государств — монархии, и среди ведущих стран мира их 70%.

Сказал Малофеев и о рейтингах. Он предложил освободить гуманитарные вузы от рейтинговой системы оценки. По его мнению, хорошо бы освободить от нее и страны. В пример он привел ОАЭ. За одно поколение рождаемость там снизилась в 2 раза. «Потому что они установили неверные индикаторы качества государственной политики, — заверил докладчик. — Они поставили себе целью стать в рейтинге журнала The Economist первым государством в мире. А рейтинг The Economist составляется в том числе с учетом толерантности, в связи с коэффициентом женщин на работе… Понятно, если женщины много работают, то они меньше рожают. И там масса других коэффициентов, которые привели их к такому результату. Вот вам пример использования неверного рейтинга».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 93

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.