В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка, которую позиционируют как «хит сезона», — из Санкт-Петербурга ради нее привезли живопись и графику Анри Матисса, иллюстрации Пабло Пикассо и Марка Шагала, а также произведения их менее прославленных современников. О том, почему куратор выставки говорит о ее европейском уровне, зачем в экспозиции картина любимца Третьего рейха и когда в Казань приедут знаменитые картины, — в фотоистории «БИЗНЕС Online».

-

«А это оригиналы?» — с опаской спрашивает у корреспондента «БИЗНЕС Online» посетитель выставки «Матисс. Пикассо. Шагал… Искусство Западной Европы 1910–1940-х годов в собрании „Эрмитажа“», которая открылась накануне в казанском филиале музея. Действительно, после сомнительных литографий Сальвадора Дали отношение к привозу европейского искусства у горожан настороженное. Но организаторы утверждают — 90% работ буквально сняли с текущей экспозиции, а еще 10 только прошли тщательный этап изучения и готовы появиться на стенах петербургского музея.

-

На пресс-конференции перед открытием директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева подчеркнула — выставка уникальная. «Это 21-я выставка центра „Эрмитаж-Казань“ и первая попытка рассказать о творчестве западноевропейских художников, используя произведения из собрания „Эрмитажа“, созданные в драматичный период между двумя мировыми войнами. Это живой рассказ о времени и его мастерах. Мы сможем гораздо больше узнать даже о таких выдающихся мастерах, как Пикассо, Шагал, Матисс. Есть хрестоматийные работы, но когда к их знанию прибавляется знание дополнительное, которое по-новому позволяет узнать художника, то это становится еще одной содержательной частью выставки, на которую мы очень рассчитываем».

-

Заместитель директора «Эрмитажа» по научной работе Георгий Вилинбахов добавил: «Это не просто собрание хороших вещей. Впервые мы показываем такую выставку, которая заставляет много думать и чувствовать. Это очень умная и интересная выставка, потому что она дает возможность прочувствовать атмосферу эпохи между двумя мировыми войнами. Представьте состояние этих людей, на которых впервые обрушились все ужасы XX века! Бесконечная война, бесконечная кровь, бесконечный ужас. И художники тоже оказались невольно втянуты во все это, и в их творчестве, сознании и философии многое менялось». Он сравнил выставку со страницами романов Эриха Марии Ремарка.

-

«Эта выставка — абсолютно европейского уровня проект», — считает куратор, научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства «Эрмитажа» Наталья Демина. Она рассказала, что к данной выставке специально были подготовлены экспонаты, которые никогда не показывались после Второй мировой войны. Они были привезены из Германии, все это время изучались и до выставки в Казани нигде не были представлены. «Выставка может быть интересна как молодым посетителям (графика Матисса звучит очень по-современному), так и более старшему поколению, которые станут ближе к поколению своих родителей и бабушек. Прошло 100 лет с 1919 года, когда началось межвоенное десятилетие, и мы впервые осмысляем это наследие в рамках эрмитажной выставки», — добавила куратор.

-

Честь перерезать ленточку на фоне струнного квартета выпала, кроме вышеназванных спикеров, вице-премьеру РТ Лейле Фазлеевой и первому замминистра культуры РТ Юлии Адгамовой. «Сегодня нам дают возможность осмысления эпохи Западной Европы, и я думаю, что очень много аналогий и мыслей придет к каждому из нас во время посещения этой выставки. Главная цель искусства — попытка заставить каждого из нас размышлять и думать, возможно, искать ответы на те вопросы, которые скрыты в душе», — сказала вице-премьер.

-

273 произведения — графика, живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство — разместились в пяти залах. Первый посвящен живописи и скульптуре 1920−1930-х годов, второй — рисункам межвоенных десятилетий, третий — творчеству Анри Матисса, четвертый — «книге художника» моде и стилю, а пятый — искусству 1940-х годов. Стены серого цвета оттеняют яркие полотна, поэтому Валеева отметила, что это «самая яркая выставка в серых тонах».

-

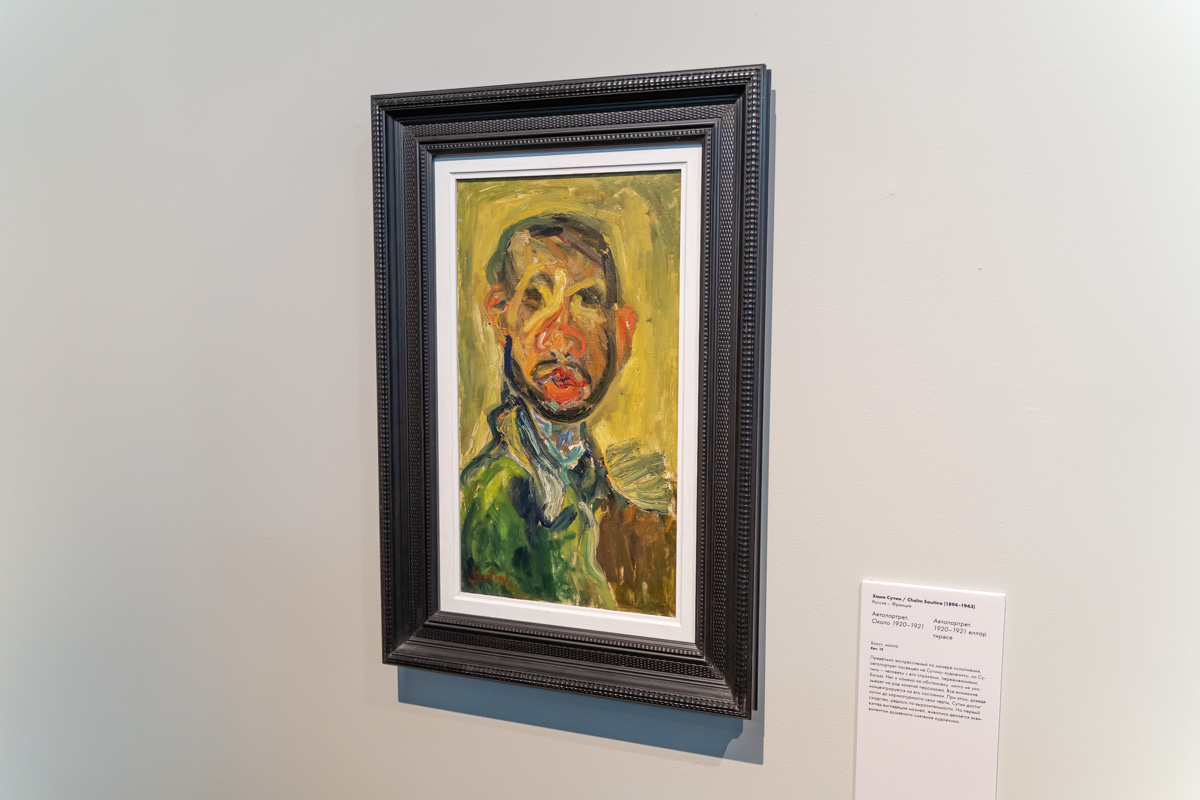

«Автопортрет» трагического экспрессиониста Хаима Сутина посвящен Сутину-человеку с его страхами и переживаниями. «Доведя почти до карикатурности свои черты, Сутин достиг сходства, редкого по выразительности. Живопись делается эквивалентом душевного смятения художника», — говорится на этикетке картины.

-

«Метафизический натюрморт» итальянца Джорджо Моранди геометричен и лаконичен. Для художника натюрморт становится идеальной лабораторией для исследования предметных форм.

-

Великий Пабло Пикассо представлен композицией с гроздью винограда и разрезанной грушей, выполненной на картоне в коллажной технике. «В его творчестве кубизм, миновавший несколько этапов развития, трансформировался в изысканную игру дробных плоскостей. Натюрморт воспринимается легко, как шутка мастера», — говорится в каталоге выставки.

-

Залу Матисса задают тон две живописные работы — «Балерина» и «Молодая женщина в синей блузе (Портрет Л.Н. Делекторской)», между которыми расположились графика и скульптура мастера. Балерина — это модель художника Анриетт Даррикаррер, которая умела перевоплощаться то в восточную одалиску, то в пылкую испанку, то в пианистку, то в танцовщицу.

-

Обилие графики Матисса позволяет почти почувствовать движение его руки и технику выписывания линий, словно проникаешь в самый интимный момент творчества художника.

-

Портрет Делекторской даже появился на афише выставки — и неспроста. По словам куратора, «Эрмитаж» обязан ей собранием работ художника, также она была его многолетней спутницей, музой, секретарем. При этом, отвечая на очевидный вопрос, сама Делекторская говорила, что была женой Матисса не физически, а духовно.

-

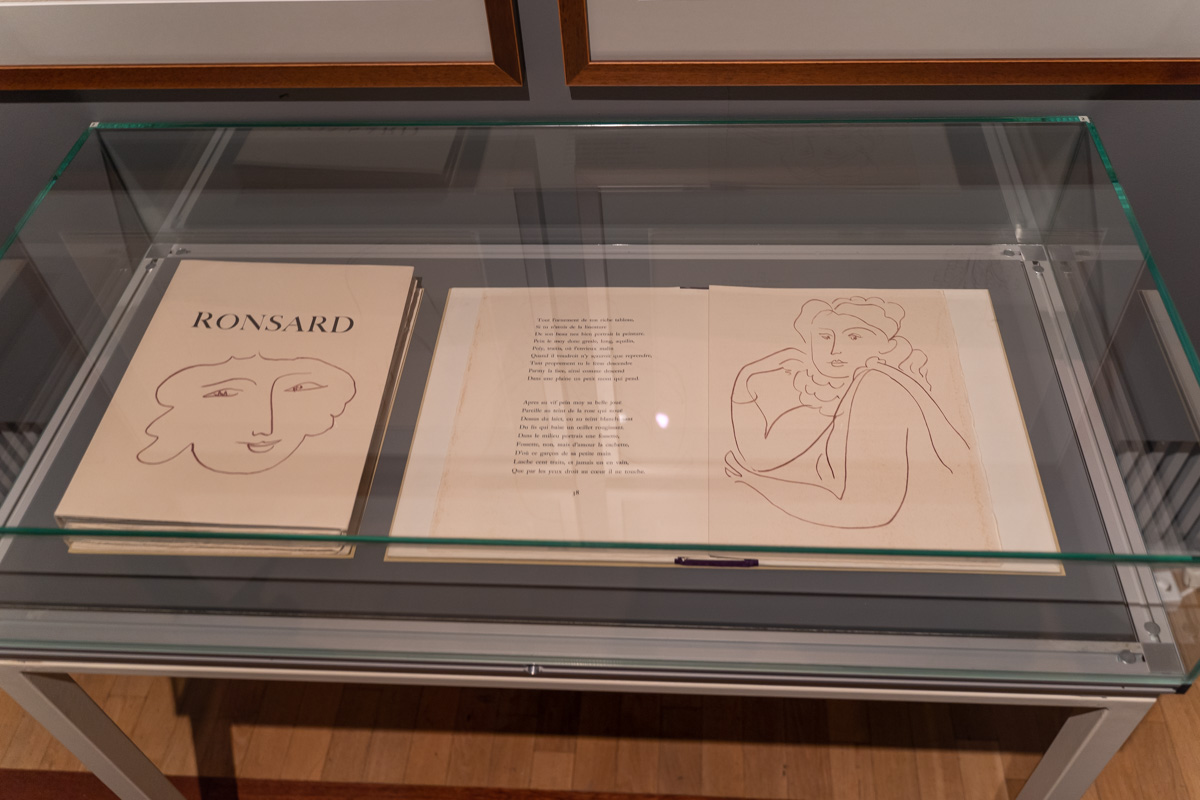

Livre d’artiste (буквально — «книга художника») — это вид искусства, который развивался в 1910–1940 годах. Это работа художника (живописца, скульптора), набранная вручную специально подобранным шрифтом, отпечатанная на высококачественной бумаге очень небольшим тиражом. В этом жанре работали Матисс, Шагал, Пикассо, Руо.

-

Один из самых любопытных экспонатов выставки — работа Марка Шагала над изданием «Мертвых душ» Гоголя. Во многих листах гоголевские описания напрямую переводятся в изображение с перечислением деталей.

-

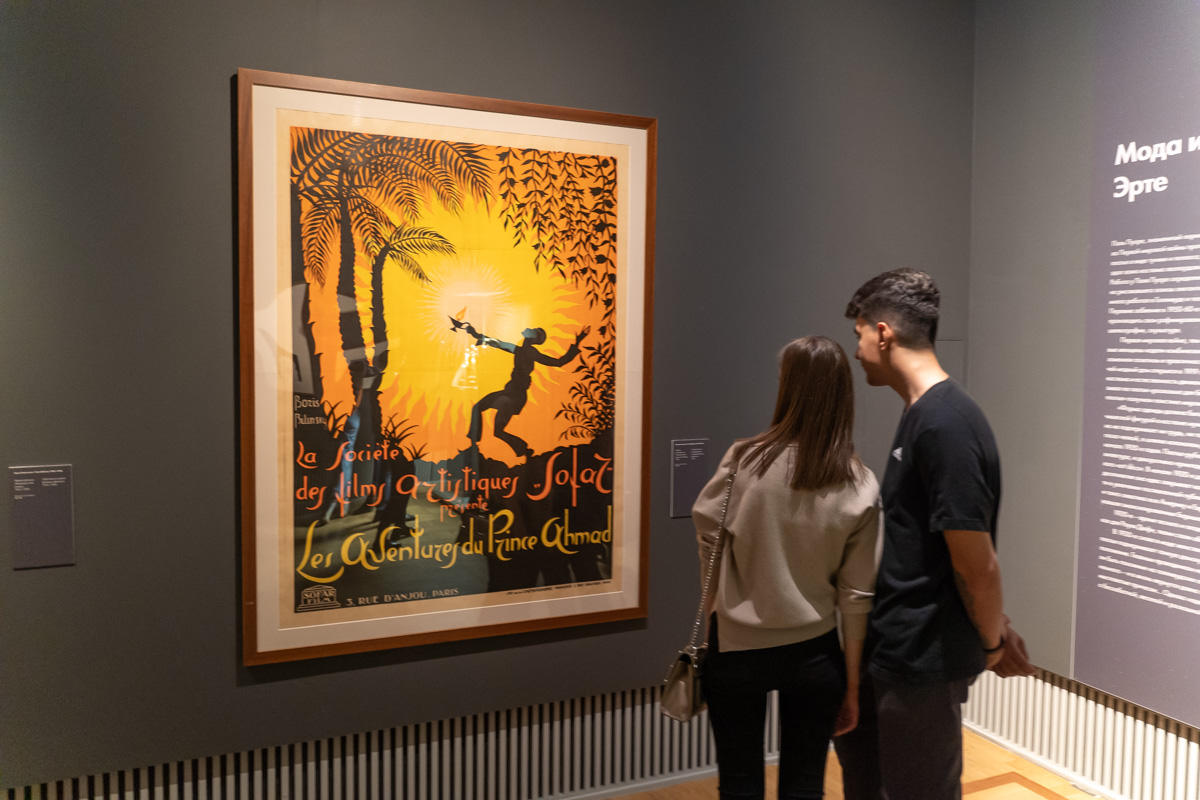

В разделе «Мода и стиль» представлены работы Эрте — Романа Тыртова, которого в 1913 году пригласил в свой модный дом модельером знаменитый Поль Пуаре. Художник и скульптор Тыртов — потомок старинного дворянского рода, по одному из предположений, берущему начало от татарского хана Тырта. Его эскизы публиковались в модных журналах, он создавал костюмы для балерин и певиц, а также работал сценографом и художником по костюмам в Голливуде и театрах.

-

В 1970–80-х годах Тыртов воссоздал свои работы предвоенного десятилетия в литографии, шелкографии, скульптуре.

-

Почувствовать дух «ревущих двадцатых» также помогают российские и западноевропейские платья…

-

...и афиши кинофильмов.

-

Ярко выделяется на фоне других работ «Расстрел» Генриха Эмзена, повествующий о кровавой расправе над участниками Баварской советской республики. Сам Эмзен тоже участвовал в ее создании и симпатизировал компартии Германии.

-

В 1932 году Эмзена пригласили в СССР, где он жил полтора года. Там ему заказали триптих «Борьба и смерть товарища Эгльхофера» — главнокомандующего Красной гвардии Баварской советской республики, которого после ее поражения расстреляли. К слову, несмотря на выполнение указаний советского руководства, картина все равно вызвала критику за композиционную и колористическую выразительность как «самоцель» художника.

-

Специально для выставки в Казани привезли картину Вернера Пейнера «Негритянка». «Он был включен в так называемый „список одаренных от Бога“, особо ценных художников Третьего рейха. Однако политически он никак не связан с этой идеологией, и мы показываем картину, идеологически не соответствующую их идеологии», — уточняет куратор выставки. Демина добавляет: были споры, стоит ли показывать такое искусство, но сам художник творил вне политики, и он очень интересен.

-

Другое открытие экспозиции — «Портрет Ирены В.» Хильдегарды Клинкерт-Вейничке. «Этот портрет показывался на больших немецких выставках, которые проходили в Мюнхене. Мы изучили происхождение портрета и узнали больше о художнице», — рассказала куратор.

-

Завершается выставка иллюстрациями Пикассо к стихотворному сборнику Пьера Реверди «Песнь мертвых», который написан во время войны. Сначала художник хотел создать полностраничные композиции, но, прочитав текст, решил, что он и так достаточно иллюстративен и дополнить его можно лишь декоративным оформлением. «Энергичные росчерки Пикассо напоминают и быстрые пометки к тексту, и кровавые рубцы, шрамы или разрозненные части скелета», — говорится в пояснительном тексте.

-

Искусствовед и советник директора ГМИИ РТ по национальному искусству Дина Ахметова в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» отметила, что выставка отличная — даже лучше знаменитой экспозиции импрессионистов в 2013 году. По ее словам, среди экспонатов нет проходных работ и все они заслуживают внимания.

-

Корреспондент «БИЗНЕС Online» все-таки не удержалась и спросила у опытной Валеевой: что все-таки нужно для привоза в Казань всемирно известных шедевров? «Это уже 21-я выставка в „Эрмитаже“. За все это время было привезено столько важных работ! — отметила директор музея-заповедника „Казанский Кремль“. — Выставки не выстраиваются по принципу „важные“ работы и „не важные“. Они выстраиваются тематически, кураторы определяют, какая именно работа будет привезена. Все, что нам интересно в „Эрмитаже“, все, что мы хотели бы привезти… Это вопрос времени, планирования, тематики. Не исключено, что и „Танец“ когда-то будет возможно привезти или другие работы. Все вопросы обсуждаемы. „Эрмитаж“ не зря подчеркивает — работы они сняли с основной экспозиции, и таких случаев немало. Даже предыдущая выставка по „Золотой Орде“ — один из залов содержал экспонаты напрямую из залов „Эрмитажа“. У нас было немало случаев, когда привозили именно шедевры. Конечно, если какие-то полотна, которые ассоциируются с художником, но если Пикассо написал за свою жизнь 150 тысяч работ и среди них есть знаковые и первостепенные, это вовсе не говорит о том, что все остальные работы мастера неинтересны. То, что здесь появилась „Песнь мертвых“, — это огромное событие».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 16

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.